——新中国成立70周年陕西经济社会发展成就系列报告之九

在经济社会发展的过程中,人口问题始终是一个举足轻重的因素。新中国成立后相当一段时期,由于人口数量与社会、经济、环境、自然等的矛盾比较突出,国家注重的是人口数量的控制。伴随经济发展和社会的发展进步,党政领导对人口素质的重视程度越来越强,逐渐加大了对教育、卫生、医疗保健、疾病防治等关系人口素质提高事业投资。由此,随着陕西人口数量得以有效控制的同时,人口素质也有了显著的提高。联合国人类发展指数(HDI),以“预期寿命、教育水平和生活质量”三项基础变量,用以衡量联合国各成员国经济社会发展水平的指标,使用它来衡量各个国家人类发展水平。新中国成立70年来,人类发展指数涉及的相关指标得到较快提升。

一、人口身体素质明显增强

1949年陕西人口是1317万人,到2018年是3864万人,人口总量达到新中国初期的近三倍,可以看出,新中国成立后,生产力得到较快恢复和发展,人民安居乐业,医疗水平提高,人口数量不断增长。伴随数量增长的同时,人口健康素质也明显增强。新中国成立后,陕西卫生事业的发展、医药行业的技术提高、日益完善的妇幼保健工作、传染病和地方病的防治、出生缺陷的三级预防、城乡医疗保障措施的实施以及居民生活环境的改善等等,都有力地促进了陕西人口身体素质提高。

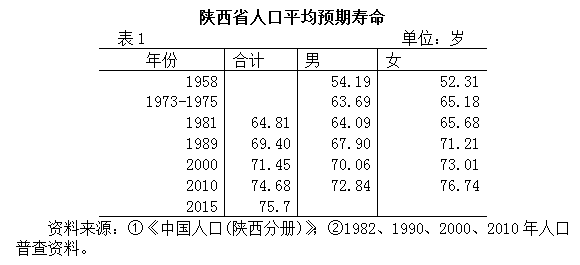

(一)人口平均预期寿命突破75岁

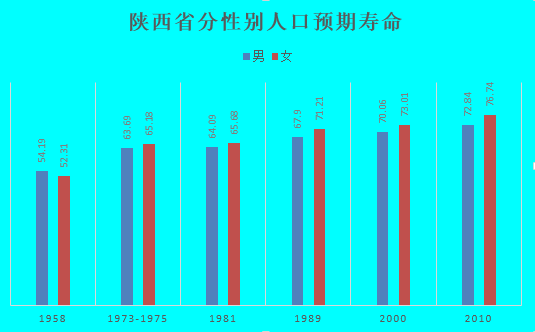

人口平均预期寿命是国际通用的反映人口素质的经典指标,是一个地区居民的健康状况、人民生活水平、社会经济发展程度、医疗卫生水平的综合反映,是指同时出生的一批人按现在的分年龄死亡水平平均一生可以存活的年数。新中国成立前,多数居民温饱得不到解决,身体素质较差,与此同时,由于卫生医疗条件差,各类常见病、地方病流行,人口患病率和死亡率都处于高水平上,陕西人口平均预期寿命只有35岁。新中国成立后,随着城乡居民健康水平的不断提高和人口死亡水平的降低,1958年男女平均预期寿命为54.19和52.31岁,随着生活条件逐步改善和医疗水平不断提高,陕西人口的平均预期寿命越来越长。2000年男女平均预期寿命达到70.06和73.01岁的高水平,人口寿命从人们常说的“人到70古来稀”成为目前的“多数人超过了70或者75岁”。到了2015年,据陕西省卫生厅数据,人均预期寿命是75.7岁。

以2010年数据为例,在西北五省中,陕西人口预期寿命最长,在西部12省中,陕西人口预期寿命排第四名(重庆75.7岁,广西75.11岁,四川74.75岁排西部省份的前三)。相对于世界一百多个国家和地区,陕西人口预期寿命也是处于中上水平,和一些发达国家相比差距在逐步缩小,比如美国的人均预期寿命是78岁,新加坡81岁,日本83岁,但是比很多国家和地区我们存在优势,比如俄罗斯68岁,印度64岁,泰国69岁,菲律宾72岁,可以说,新中国成立70年来人口预期寿命方面的进步是巨大的,史无前例。

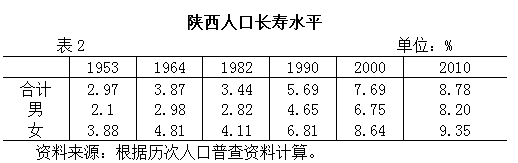

(二)长寿水平达历史新高

长寿水平是衡量人口健康素质的指标之一,指80岁以上人口占60岁以上人口的比重。这个比例越高,标志着人口的寿命水平越长,健康素质越高。不同时期的资料显示,陕西人口长寿水平总体呈上升态势,同时又表现出明显的时代特征。1953—1964年是国民经济逐

渐恢复时期,长寿水平平稳上升;1964—1982年经过五年自然灾害后期和“文革”等天灾人祸,长寿水平略有下降;1982年至今随着改革开放的深入,经济社会得到前所未有的发展,长寿水平直线上升,2010年(第六次人口普查)达到8.78%的历史最高水平。

(三)婴儿死亡率大幅下降

婴儿死亡率表示每年每千名出生中不满周岁婴儿的死亡数。这是一个敏感的死亡指标。据记载,新中国成立初期陕西婴儿死亡率很高,大约在170‰左右。解放后的几十年,由于加强妇幼保健工作,健全组织,培训人员,推行新法接生和住院分娩,孕产期保健的加强和儿童计划免疫的普及,防治婴幼儿传染病、常见病和多发病力度加强,大力改善医疗卫生保健设施和条件,婴儿死亡率迅速下降,据陕西省卫计委数据,2001年婴儿死亡率降至31.69‰,2010年婴儿死亡率为11.9‰,到了2015年降为6.75‰,2018年全省婴儿死亡率再次降低为2.96‰。

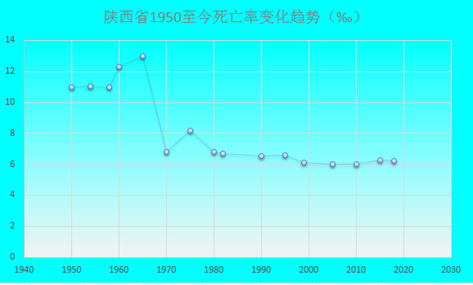

(四)人口死亡率稳定在较低水平

新中国成立以前,陕西人口的死亡率一直处在20‰左右的高水平线上,婴儿死亡率高达200‰,人口大变动时期甚至更高。

新中国成立以后,伴随陕西经济、社会以及卫生事业的迅速发展,陕西人民物质、精神生活日益丰富,医疗卫生保健状况普遍改善,危害人民健康的传染性疾病得到有效控制,人口死亡率逐年下降,由新中国成立初期的11‰左右降低到2018年6.24‰的低水平,降低了4.76个千分点,处于相对稳定的低死亡水平。

二、人口文化素质显著提高

人口文化素质是人口质量的核心内容,也是一个国家和一个地区社会文明程度的主要标志,陕西作为文化大省十分重视科教工作,各级政府对教育的投入逐年增加,基础教育和成人教育大力发展,高等教育普及程度不断提高,新中国成立70年来,陕西教育事业发展迅速,城乡居民的受教育意识增强,陕西人的文化素质显著提高。

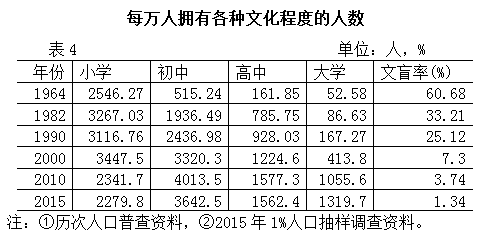

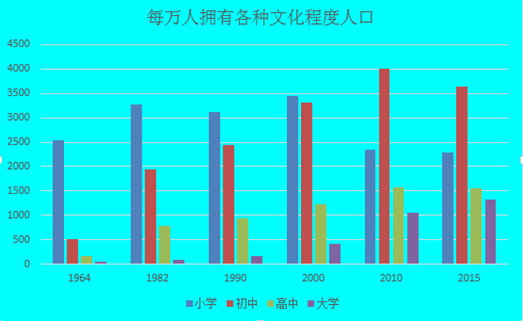

(一)每十万人拥有大学文化程度人口快速增长

2015年,全省常住人口中,具有大学(指大专以上)教育程度人口为500.15万人;具有高中(含中专)教育程度人口为592.12万人;具有初中教育程度人口为1380.48万人;具有小学教育程度人口为864.02万人。同1964年相比,每10万人中具有大学教育程度人口是970人上升为13197人,增长了13.6倍;具有高中教育程度人口由8810人上升为15624人;具有初中教育程度人口由21720人上升为36425人;具有小学教育程度人口由36640人下降为22798人。

历年人口普查、1%人口抽样调查和1‰人口变动抽样调查资料显示,新中国成立以来,陕西省具有初中及以上各种受教育程度人口始终保持增加态势,尤其是每万人拥有大学文化程度的人口,2015年是1964年的25倍,是各类文化程度人口中增长速度最快速的。在全国第六次人口普查(2010年)中,陕西每十万人拥与大专及以上人口10556人,排位全国第七,反映出陕西拥有的高学历人才是较多的。

(二)平均受教育年限提高

伴随着经济的增长和社会发展,陕西各级各类教育发展迅速,尤其是普及九年义务教育的地区人口覆盖率逐步提高到2008年的全面覆盖,人口受教育程度结构的重心逐步上移,由新中国成立初期的文盲半文盲为重心到1982年的小学程度为重心再到2010年的初中文化程度为重心,2010年初中以上文化程度人口已经占到70.6%。由此陕西人口平均受教育程度也从1964年的3年到1982年的5年再到1990年的7年,从2000年的7.2年到2010年的8.7年,接近初中三年级的水平。

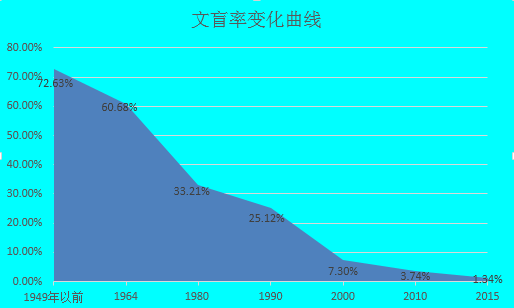

(三)文盲率大幅下降

解放前,陕西人口是以文盲半文盲为主的文化结构,文盲半文盲占总人口的比重高达72.63%。解放后,随着经济文化教育事业的迅速发展,以及扫除文盲措施的有力实施,陕西人口的文化结构发生了很大变化,文盲半文盲人口迅速减少,改变了历史上以文盲半文盲为主的文化结构。1964年第二次人口普查资料显示,陕西12岁及以上人口的文盲率为60.68%,到1982已经下降到33.21%,18年时间文盲率降低了27个百分点,1990年代以来,文盲率持续下降,1990年降至25.12%,2000下降到7.3%,2010年再次降低为3.74%,2015年降至1.34%的历史最低水平。