就业形势基本稳定 压力不容忽视

今年以来,面对错综复杂的世界经济形势和日益凸显的国内经济深层次矛盾,陕西省委省政府聚焦高质量发展,多措并举缓解经济下行压力,采取多种措施做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定等工作,上半年全省就业形势总体平稳,规模以上单位从业人员稳中有增。同时,由于稳增长压力、就业结构性矛盾等多重因素叠加,就业压力和潜在矛盾不容忽视。

一、就业形势基本稳定,从业人员稳中有增

(一)经济下行压力持续,就业“稳定器”作用凸显

今年以来,国内外经济发展环境日趋复杂,在外部变数明显增多、内部结构调整阵痛持续释放的情况下,我省主要经济指标回落。上半年,全省实现生产总值11625.57亿元,同比增长5.4%。经济下行压力依然存在,稳增长的基础仍不牢固。就业作为经济增长的“稳定器”发挥着至关重要的作用。根据上半年劳动工资统计数据显示,全省规模以上单位23247家,比去年同期增加1708家。规模以上单位从业人员350.8万人,同比增加2.2万人,增长0.6%,增幅同比回落1.3个百分点。其中,规模以上非私营单位从业人员减少5.5万人,增幅同比回落2个百分点。规模以上私营单位从业人员87.7万人,同比增加7.7万人,增长9.6个百分点。劳动部门就业数据显示,城镇新增就业呈逐月递增趋势,登记失业率保持在较低水平。二季度城镇新增就业25.1万人,完成年度任务的67.8%。城镇登记失业率为3.23%,较去年同期略有上升。农民工监测调查数据显示,二季度农村劳动力就业形势稳定,外出从业劳动力增加。农村外出务工劳动力达到570.1万人,较上年同期增加13.0万人,增长2.3%。全省就业形势在“新常态”的轨道上持续稳定。

(二)非私营单位主体地位突出,“蓄水池”作用明显

上半年,全省规模以上非私营单位12351家,占全部规模以上单位的53.1%。从业人员263.1万人,占全部规模以上单位的75.5%。非私营单位成为吸纳就业的主力军。其中,非私营单位在岗职工223.2万,同比减少2.8个百分点。劳务派遣24.2万人,其他从业人员15.6万人,均分别增加2.7个百分点。非私营单位从业人员主要集中在第二产业,最多的三个行业是制造业、建筑业和采矿业。分别占全部非私营单位从业人员的27.3%、19.9%和12%。非私营单位从业人数增速较快的前三个行业集中在服务业中,分别为租赁和商务服务业、居民服务、修理和其他服务业和文化、体育和娱乐业,增速分别为14.5%、10.9%和8.7%。

(三)就业结构不断优化,私营单位“生力军”作用增强

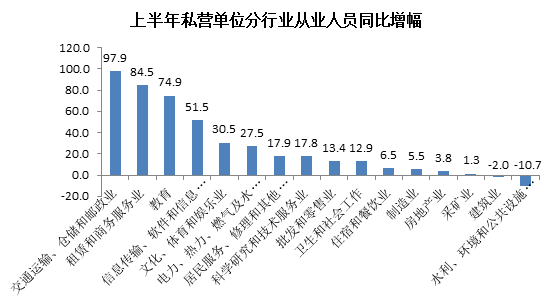

随着经济转型升级,就业结构不断优化,从业人员涌向中高端行业。规模以上单位中二产从业人员减少,三产逐年增加。上半年,二产从业人员219.7万人,同比减少2.3万人,下降1%。二产从业人员占比下降1.1个百分点。三产为社会提供了大量就业岗位,上半年三产从业人员131.1万人,同比增加3.6%。三产中从业人员同比增长最多的行业是中等教育、互联网和相关服务和商务服务业,分别增长40.4%、38.8%和33.7%。同时,劳动力就业渠道不断拓宽,私营单位吸纳就业的能力也不断增强。上半年,规上私营单位从业人员87.7万人,同比增加7.7万人,增长9.7%。其中,交通运输、仓储和邮政业从业人员增长97.9%,租赁和商务服务业从业人员增长84.5%,教育业从业人员增长74.9%。

二、多重矛盾交织,潜在压力不容忽视

(一)从业人员减少的行业增多

当前,国际、国内市场前景复杂多变,经济下行压力增大,加之我省产业结构偏重,上半年,从业人员减少的行业有所增多。如采矿业,从业人员同比减少1.4%;制造业、建筑业分别减少0.9%和1.5%;住宿和餐饮业、批发和零售业分别减少2.9%和4.9%。

(二)地区间吸纳就业能力差距拉大

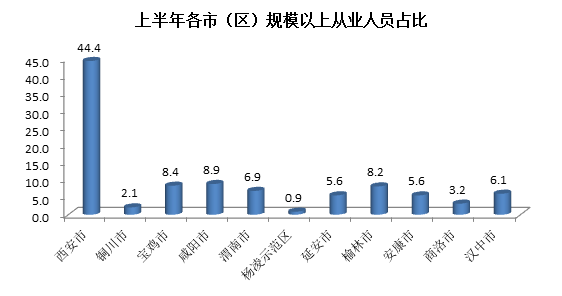

省会城市吸纳就业能力逐年增强。大西安效应凸显,关中地区就业人员多向经济发展好,就业机会多的省会城市流动。上半年,西安市规模以上单位从业人员146.6万,占全省的44.4%,同比增加1.9个百分点。关中其他5个地区表现平平。宝鸡、咸阳、渭南、杨凌示范区四个市(区)同比均有减少。陕南、陕北从业人员与去年同期基本保持稳定,分别占全省规模以上单位从业人员的14.8%和13.8%。

(三)高技术制造业从业人员减少

制造业是国民经济的主体,是推动经济高质量发展的关键和重点。上半年,全省有21个行业非能源工业增加值增速较一季度回落,占比接近六成。医药制造业回落4.2个百分点,通用设备制造业回落11.4个百分点,汽车制造业回落5.6个百分点。与此同时,制造业特别是高技术制造业从业人员同比减少。全省制造业从业人员同比减少0.9%。部分传统制造业由于错峰生产等因素影响,无法满负荷正常生产,企业员工放假,从业人员减少。例如造纸和纸制品业、纺织业和木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业等人员减少较多,同比减少19.1%、13.2%和12.1%。部分高技术制造业从业人员也在减少。计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业和汽车制造业,同比减少10.9%、6.9%和5.1%。以汽车行业为例,受整车制造市场因素和“国六”政策出台的双重影响,企业技改停产,企业减产减员、人员分流现象突出。如宝鸡吉利汽车部件有限公司和西安比亚迪汽车有限公司从业人员同比分别减少33.3%和20.2%。受此影响的汽车配套企业也相应减员。

三、精准施策,确保就业形势稳定

习近平总书记强调,就业是最大的民生工程、民心工程、根基工程,是社会稳定的重要保障,必须抓紧抓实抓好。去年下半年以来,党中央把稳就业列为“六稳”之首,各项稳就业、促就业政策接连出台落地。但也要看到,当前外部经济环境总体趋紧,我省经济稳增长的压力加大,稳定就业显得格外重要,如何推动实现更高质量和更充分就业,任务复杂而艰巨。

(一)提升经济发展的质量效益,带动高质量就业

经济持续增长能够带动就业的不断扩大。目前我省经济发展已由高速增长阶段向高质量发展阶段转变,经济增长的发展模式应由典型的投资拉动转变为节约型和资本密集型经济增长,要通过积极调整经济结构,提高经济增长对就业的拉动能力。同时,处理好经济发展与就业的关系,在发展劳动密集型产业的同时注重产业升级,在提高劳动生产率的同时注重就业增长,使劳动者通过就业分享社会发展成果。

(二)调整优化就业结构,不断扩大就业

当前,就业结构性、阶段性与区域性矛盾依然突出。“有人无岗”和“有岗无人”这样的结构性矛盾仍然存在。要通过产业结构的不断优化和升级,带动就业供求关系的变革。宏观上,要根据市场需求,对供给端职业结构进行及时调整。微观上,开展有针对性的职业技能培训。瞄准重点人群,做好就业服务。

(三)着力优化营商环境,实现就业良性循环

营商环境是稳定市场预期、激发市场主体活力的重要条件,要持续优化营商环境,加大“放管服”改革力度,更好发挥企业这一稳就业主体的作用。通过减税降费、援企稳岗等各项措施,实现更高质量就业的良性循环。