量增质提结构优 动力不足需关注

2018年,全省营商环境不断改善,创业创新活力竞相迸发,市场主体活力增强、质量提升,代表经济发展中坚力量的“一套表调查单位”呈现数量增、结构优、后劲足的良好态势;但同时也存在新开业企业数量不足、对经济的拉动作用不够等问题,不容忽视。

一、“一套表调查单位”发展现状

1、调查单位数量显著增加,各行业增速参差不齐

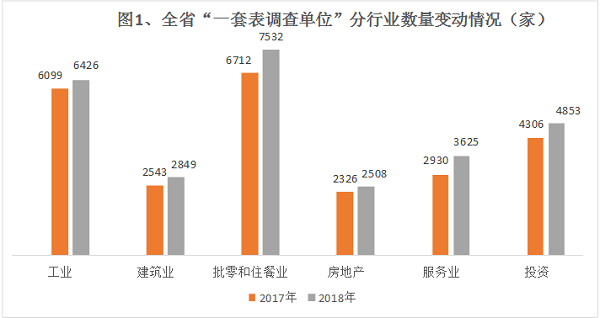

得益于经济综合实力的全面提升,2018年全省“一套表调查单位”数量整体呈现平稳上升趋势,并在全国范围内实现了位次上的“追赶超越”。截至2018年末,全省共有一套表调查单位27793家,比2017年净增2877家,增长11.5%,总量排全国第15位,比上年提升2个位次。分行业看,规模以上工业6426家、资质内建筑业2849家、限额以上批零和住饮业7532家、房地产开发经营企业2508家、规模以上服务业3625家、其他有5000万元以上投资项目法人单位4853家,分别比上年净增327家、306家、820家、182家、695家、547家。

虽然一套表调查单位各行业数量整体增加,但增速呈现较大差异。增速最快的是规模以上服务业,增长23.7%,比全省“一套表调查单位”总量增速高12.2个百分点;其次是其他有5000万元以上投资项目法人单位和限额以上批零和住饮业,分别增长12.2%、12.7%;增速相对较慢的是规模以上工业和房地产开发经营企业,其中规模以上工业企业增速最低,仅增长5.4%,低于全省“一套表调查单位”总量增速6.1个百分点。

2、产业结构日益优化,服务业主体规模日益壮大

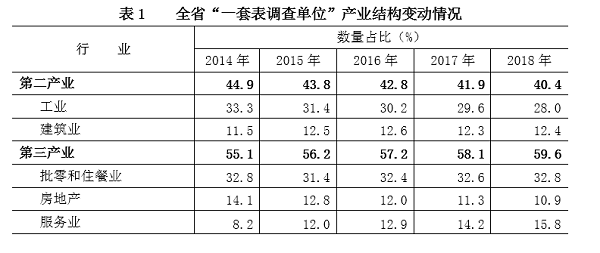

全省“一套表调查单位”的产业结构不断优化,二产单位数量占比逐年下降,三产占比持续提高。2018年,全省“一套表调查单位”中二三产业单位数量占比为40.4:59.6,第三产业占比将近占到全省总量的六成,显著高于第二产业。从占比变化趋势看,2014年至2018年,第二产业占比下降了4.5个百分点,二三产业占比差距从10.2个百分点,扩大19.2个百分点。第二产业中,规模以上工业因调结构、去产能、提质量等调节政策和治理散、乱、污等多种原因退出企业较多,数量占比不断下降,2014年至2018年累计下降5.3个百分点。2014年至2018年,第三产业占比累计提升4.5个百分点,其中提升幅度最大的是规模以上服务业,占比从8.2%提升至15.8%,增长了7.6个百分点。限额以上批零和住餐业占比近年来占比变化很小,始终保持在32%左右。房地产业占比小幅回落,2018年占比为10.9%,较2014年下降3.2个百分点。

3、各地单位数量竞相增长,与经济发展呈现正相关

分区域看,截至2018年底关中、陕北、陕南“一套表调查单位”分别达到17514家、4211家、6068家,三大区域单位数量结构为63.0:15.2:21.8,依旧保持“中间大两头小”的格局。然而,从增速看陕南地区遥遥领先。受益于全省供给侧结构性改革和协调区域发展的各项措施,2018年陕南地区单位数呈现快速增长态势,增速达17.6%,分别高出陕北、关中8.4、7.4个百分点,高出全省增速6.1个百分点。

在全省11个市(区)中,“一套表调查单位”存量差异较大,作为经济体量最大的西安,有调查单位8197家,占全省总量的29.5%;2018年地区生产总值居全省第2的榆林,调查单位2717家,居全省第4;生产总值居全省后两位的铜川、杨凌示范区,调查单位数量同样居全省后两位。从增速看,2018年调查单位数量增长最快的是汉中,增长18.9%,其次是安康,增长16.9%,两地2018年生产总值增速分别居全省第2位、第1位。调查单位数量增长较最慢的是咸阳,增长4.8%,该市2018年生产总值增速居全省第10位。由此可见,调查单位数量与地区经济增长呈现明显相关性。

4、单位登记注册类型广泛,私营企业发展较快

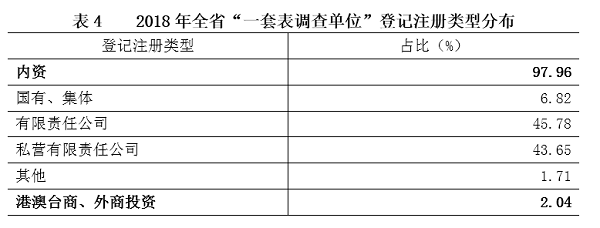

从登记注册类型看,全省“一套表调查单位”涵盖了登记注册分类的二十余种类型,本文将全省主要登记注册情况归纳如下表。整体来看,全省调查单位以内资企业为主,占全省总量的97.96%,港澳台商、外商投资企业仅占2.04%。内资企业中,有限责任公司和私营有限责任公司分别占到全省总量的45.78%、43.65%,是调查单位中的主力。2018年,全省私营有限责任公司10014家,近两年累计增长30%,高于全省单位数量增速,占比比上年提升3.3个百分点。私营企业分布广泛,不仅是传统行业的主力,而且在新兴产业中占据一席之地,行业横跨制造业、批零住餐、交通运输、科技、教育、文化、卫生、体育等,基本涉足了国民经济的各个门类,具有较强的吸纳就业能力。

二、存在问题

1、新开业调查单位数量减少

受PPP政策收紧、防控地方债务风险、治污减霾、防范化解重大风险等多重因素叠加影响,国家预算内资金、国内贷款下降,企业投融资渠道紧缩,投资力度不足。2018年新开业调查单位数量明显减少,其中规模以上工业企业新开业240家,比上年减少60家,下降20%;限额以上批零住餐业新开业333家,比上年减少109家,下降24.7%;规模以上服务业新开业140家,比上年减少113家,下降44.7%;其他有5000万元以上在建项目的法人单位年内新增1361个,比上年减少441个,下降24.5%。

2、第三产业对经济拉动不足

随着省内各项促内需政策发力,优化营商环境力度不断加大,全省消费动力不断增加,全省第三产业调查单位数量不断上升,无论是在全省总量的占比还是增长速度,都呈现良好态势,但第三产业增加值却没有达到同步增长。

近三年,全省“一套表调查单位”中第三产业单位占比分别为57.2%、58.1%和59.6%,单位数量年增速保持在14%以上,高于同期全国水平。但是全省第三产业增加值占比仅维持在42.4%-42.8%区间,低于二产占比,更远低于全国51.6%的平均水平,说明我省第三产业单位规模小,在拉动经济增长的能力方面不足。

3、外资企业数量亟待扩充

从登记注册类型看,陕西“四上”企业中外资企业仅有469家,较前几年呈现减少态势。其中,港澳台商投资企业188家、外商投资企业281家,占比均不足全省总量的2%。此外,从地区分布看,外资企业主要聚集在西安,占全省总量的七成以上,其他地区呈现青黄不接的局面,随着“一带一路”倡议的深入贯彻,地区间经济竞争局面的日趋激烈,经济对外合作的短板将成为地区经济发展的制约瓶颈。

三、对策建议

1、提升营商环境,促生新企业

2018年投融资力度不足导致新建企业及投资项目法人单位大幅下降,势必引起经济增长后续乏力。因此各级政府和有关部门要进一步落实省委省政府出台的《陕西省民间投资追赶超越发展行动计划》、优化提升营商环境十大行动方案等一系列举措,持续挖掘有效投资需求,促进投资良性循环;加强项目谋划力度,促进投资项目储备,对社会效益好的项目要加大资金扶持力度;持续优化经济发展环境,有效提高企业投资信心,着力扩大有效投资,优化改善投资结构,不断增强经济增长后劲。鼓励民间资本参与政府和社会资本合作(PPP)项目,促进基础设施和公用事业建设,放宽民间投资准入,通过PPP等运营模式吸引社会资本参与,调动民间资本积极性,丰富民营企业投资机会,实现投资良性循环。

2、激发企业活力,培育优质大型企业

几年来,我省“五上”企业单位数快速增加,但单位规模偏小,截至目前大中型企业仅占20.8%。这种情况下继续贯彻落实《关于支持实体经济发展若干财税措施的意见》等减税降费措施,大力推动降低企业成本、加快落实减税降费,降低企业税费负担,使企业能够稳定获利不断扩大规模;发挥财政性资金带动作用,通过投资补助、资本金注入、设立基金等多种方式,广泛吸纳各类社会资本,扩大企业融资渠道,增强企业盈利空间;行业主管部门要加大监管力度,及时掌握企业发展情况,积极培育优势企业发掘利润增长点,强化技改鼓励企业做大做强。

3、聚焦高质量发展,加快企业转型升级

我省传统工业、商贸和服务业企业比例较大,高技术产业、高技术服务业、互联网+经营模式等新兴企业发展较慢,尤其是三产企业经营形式传统,企业竞争力弱。这种形势下需顺应业态变革,发展互联网+,突破传统企业经营模式,利用信息通信技术以及互联网平台,让互联网与传统行业进行深度融合,借助大数据、云计算,充分发挥互联网在社会资源配置中的优化和集成作用,将互联网与传统产业深入融合,优化生产要素、更新业务体系、重构商业模式,提升企业创新力和生产力,在全省创造新的发展生态。