教育经费投入持续加大 不平衡不充分矛盾突出

教育经费投入是一个国家教育事业发展的基本保证,我国《教育法》明确要求,“各级人民政府教育财政拨款增长应当高于财政经常性收入的增长,并使按在校学生人数平均的教育费用逐步增长,保证教师工资和学生人均公用经费逐步增长。”为此,各级政府部门积极完善教育财政政策、落实教育经费投入主体责任,取得一定成效,为优化教育资源配置、缩小差距创造了良好条件。

一、教育经费投入总体情况

(一)教育经费总投入持续加大,但与全国相比增长滞后。

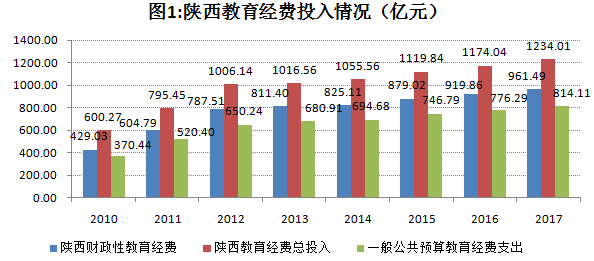

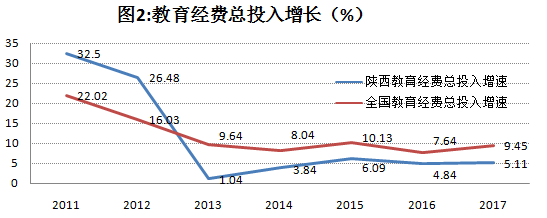

2017年,陕西教育经费总投入为1234.01亿元,比上年增长5.11%,增速比全国低4.34个百分点。如图1、2所示,2010年以来,陕西教育经费总投入逐年增加,2012年跃上1000亿元大关之后,呈现出从快速到稳定增长的态势变化,2010-2012年陕西增长快于全国水平,2013年之后快速下降,增速放缓且低于全国水平。

(二)陕西财政性教育经费支出占GDP比例高于全国,提前3年完成4%目标,但增幅较全国低。

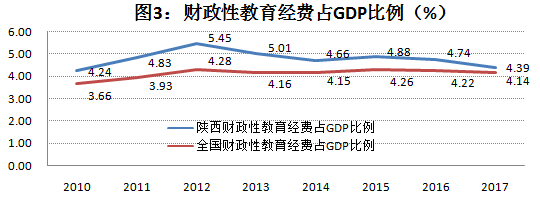

2017年,陕西财政性教育经费(主要包括一般公共预算安排的教育经费,政府性基金预算安排的教育经费,企业办学中的企业拨款,校办产业和社会服务收入用于教育的经费等)为961.49亿元,比上年增长4.53%,低于全国4.42个百分点。从历年变化看,陕西财政性教育经费从2010的429亿元增加到961.49亿元,(图1)占GDP的比例在4.24-5.45之间,均高于全国平均水平(图3),比全国提前3年达到4%目标,但近5年财政性教育经费所占比例和增速都有所回落,2013-2014年增幅降到1.7-3.0%左右,2015年以后有所回升,仅保持在4.5-6.5%左右,与同期全国增幅相比差距较大(图4)。

(三)一般公共预算教育经费占公共预算支出比例高于全国平均水平,在全国处中上位,但规模处中下水平。

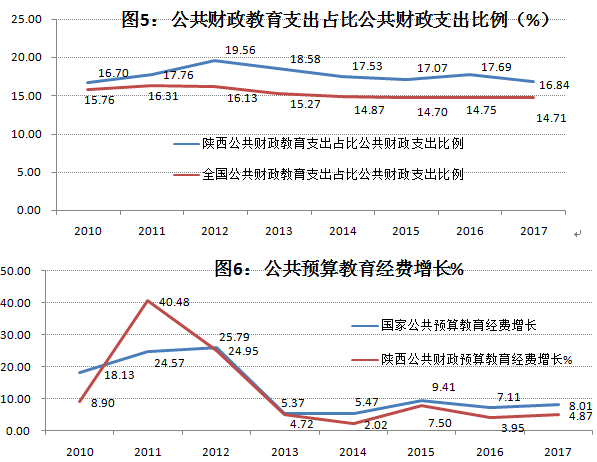

2017年,全省一般公共预算教育经费(包括教育事业费,基建经费和教育费附加)为814.11亿元(图1),较上年增长4.87%,列全国第18位,仅高于新疆、山西、内蒙、辽宁、吉林、黑龙江、重庆、甘肃、天津、海南、西藏、青海、宁夏;公共预算教育经费占公共预算支出(4833.08亿元)比例为16.84%,比上年降低了0.85个百分点,但高出全国水平2.13个百分点,在全国列第12位,低于山东(20.4%)、贵州(19.69%)、河北(18.84%)、浙江(18.77%)、江苏(18.63%)、广西(18.56%)、江西(18.33%)、福建(18.02%)、河南(17.53%)、云南(17.31%)和甘肃(17.15%)。从历年变化趋势看,2010年以来,陕西一般公共预算教育经费占公共财政支出比例一直高于全国,2013年以后所占比例逐步回落、增速持续低于全国水平1.0-3.5个百分点左右(图5-6)。

二、生均教育经费支出情况

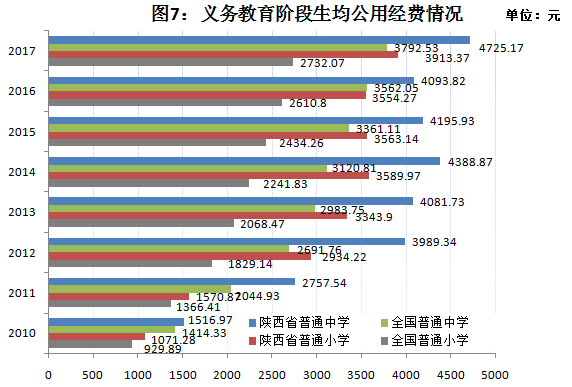

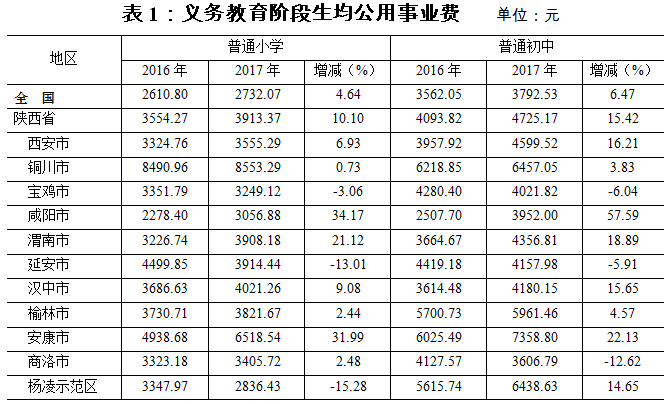

(一)义务教育阶段生均公共预算公用经费支出高出全国1000元左右,处领先地位,列全国前五位。

2017年,全省普通小学生均公用经费为3913.37元,比全国高1181元,列全国第5位,仅次于北京(10855.1元)、西藏(7938.5元)、上海(6474.3元)和海南(4277.1元);较上年增长10.1%,高于全国5.46个百分点,增速列第5位,仅低于广西(17.81%)、四川(16.68%)、天津(14.02%)和江西省(13.65%)。

2017年,全省普通初中生均公用经费为4725.17元,比全国高932.7元,列全国第6位,仅次于北京(21282.5元)、上海(9422.6元)、西藏(6279.3元)、海南(6055.36元)、天津(5014.55元);较上年增长15.42%,高于全国8.95个百分点,增速列第3位,仅次于北京市(27.38%)和四川省(16.13%)。

从2010-2017年历年变化看,陕西义务教育阶段生均公用经费持续高于全国平均水平。

分市(区)看,2017年,小学生均公用经费较高的是铜川(8553.29元)和安康(6518.54元),高出全省4640元和2605元;增长较快的是咸阳市、安康市、渭南市,分别增长34.17%、31.99%和21.12%;下降较快的是杨凌示范区和延安市,下降15.28%和13.01%。

2017年,普通初中生均公用经费较高的是安康(7359元)、铜川(6457元)、杨凌(6439元)和榆林(5961元),高出全省1200-2600元左右;增长较快的是咸阳、安康和渭南市,分别增长57.59%、22.13%和18.89%;下降幅度较大的是商洛、宝鸡和延安市,分别下降12.62%、6.04%和5.91%。

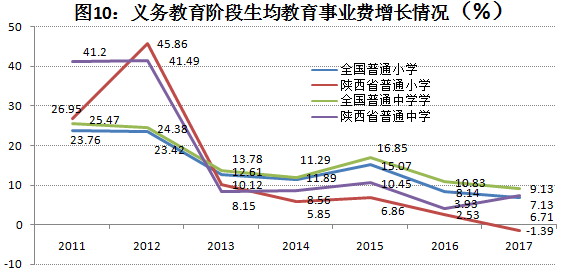

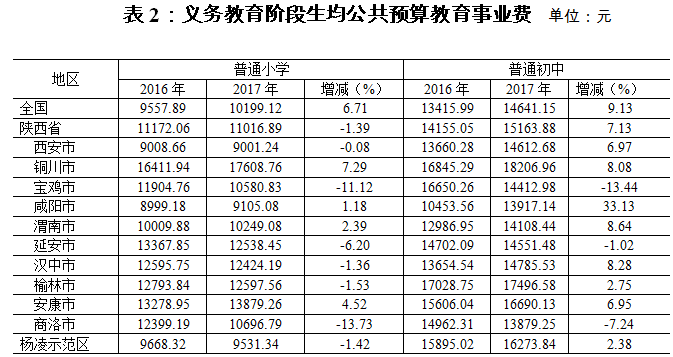

(二)义务教育阶段生均公共预算教育事业费支出高于全国500-800元以上,处于中等偏上水平,但增长乏力

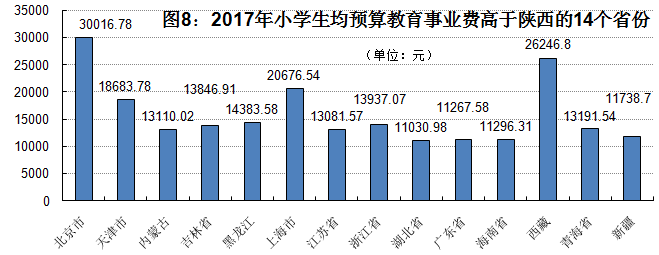

2017年,全省普通小学生均公共预算教育事业费为11016.89元,比全国平均水平高818元,列第15位,同比下降1.39%,与全国(6.71%)增速相比差距明显,列倒数第3位,仅好于上海(-6.55%)和新疆(-3.25%),与其他省(区、市)相比也有很大差距,有14个省(区、市)小学生均事业费超过陕西(图8),有6个省增速超过10%,分别是云南(17.47%)、北京(16.37%)、重庆(14.74%)、河南(14.35%)、广东(12.71%)和青海(10.40%)。

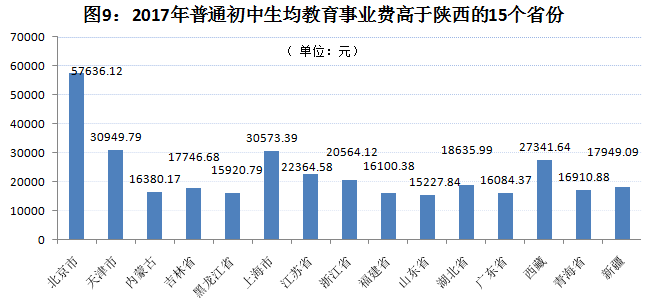

2017年,全省普通初中生均公共预算教育事业费支出15163.88元,比全国平均水平高523元,列第16位,(图9)同比增长7.13%,比全国低2个百分点,增速列17位。有10个省(区、市)增速超过10%,远高于陕西和全国平均水平,分别是北京(26.63%)、重庆(23.28%)、云南(17.64%)、广东(17.18%)、河南(15.18%)、青海(13.38%)、西藏(11.26%)、贵州(11.12%)、四川(11.03%)和山西(10.25%)。

从2011-2017年历年增长情况看,2013年后中小学生均教育事业费增长均低于全国平均水平。

分市(区)看,2017年,有8个市小学生均教育事业费在10000元以上,较高的是铜川(17609元)和安康市(13879元),分别比全省高6592元和2862元,较低的为西安(9001元)、咸阳(9105元)和杨凌(9531元),比全省低1400-2000元左右;增长较快的是铜川和安康市,分别增长7.29%和4.52%;全省有7个市(区)出现下降,商洛、宝鸡和延安市下降较大,分别为13.73%、11.12%和6.2%。

2017年,普通中学生均教育事业费16000元以上的有铜川(18206.96元)、榆林(17496.58元)、安康(16690.13元)和杨凌(16273.84元),分别高出全省水平1100-3000元左右,其他7市均低于全省标准且较为均衡;增长较快的是咸阳、渭南、汉中和铜川市,分别增长33.13%、8.64%、8.28%和8.08%;下降较多的是宝鸡和商洛市,下降13.44%和7.24%。

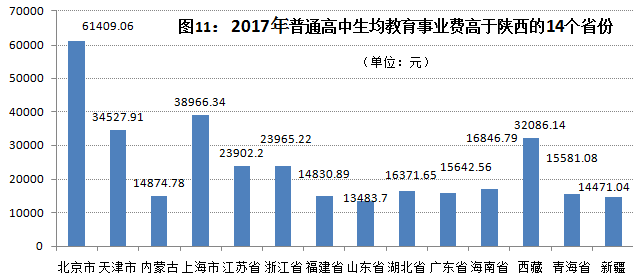

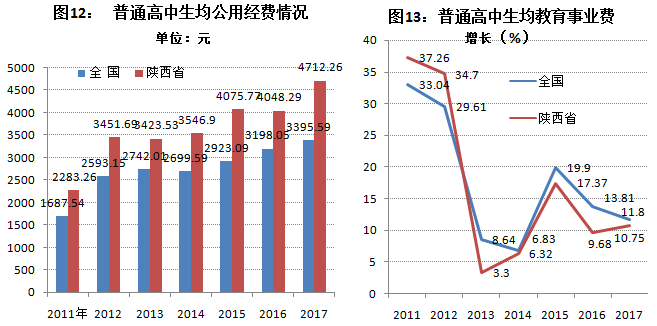

(三)普通高中生均公共预算公用经费高于全国1300多元,但生均教育事业费低于全国近800元,增长缓慢。

2017年,全省普通高中生均公共预算公用经费4712.26元,比全国高1316元,列第8位,仅次于北京(21677元)、上海(11327元)、西藏(8264元)、天津(8078元)、海南(7604元)、浙江(5077元)和江西(4977元);同比增长16.4%,比全国高10.2个百分点,增幅列全国第6位,仅次于宁夏(24.56%)、四川(23.20%)、福建(20.33%)、河南(18.28%)和北京(17.65%)。

2017年,全省普通高中生均公共预算教育事业费为13001.71元,比全国低767元,列第15位(图11);同比增长10.75%,比全国低1个百分点,增速在全国列16位,有11个省增速在14%以上,远高于陕西和全国平均水平,分别是河南(27.38%)、北京(20.88%)、湖南(18.02%)、重庆(17.52%)、西藏(16.87%)、广东(16.05%)、宁夏(15.73%)、湖北(15.50%)、安徽(15.42%、福建(14.55%)和四川(14.22%)。

从2011-2017年历年发展看,高中生均公用经费均高于全国水平,但2012年后生均教育事业费增长却持续低于全国水平。

分市(区)看,2017年,普通高中生均公用经费较高的是榆林(8850元)和安康市(6398元),高出全省水平1600-4100元;增长较快的是汉中、咸阳、杨凌区和榆林市,分别增长60.41%、44.07%、41.21%和23.36%;增长较慢的是延安和宝鸡市,增长3.48%和1.12%。

2017年,普通高中生均教育事业费较高的是榆林(20864.82元)、西安(14207.76元)、安康(13603.26元)和杨凌区(13408.19元),高于全省水平400-8000元左右,最低的为咸阳市(9524元),比全省低3477元;增长较快的是汉中和榆林市,增长20.20%和15.27%,高出全省4.5-9.5个百分点,增长最慢的是宝鸡市,仅增长0.3%;杨凌下降3.74%。

三、存在问题

(一)一般公共预算教育经费增幅与全国相比明显偏低,与财政经常性收入增长相差悬殊。

2017年,全省一般公共预算教育经费为814.11亿元,同比增长4.87%,增幅比全国低3.14个百分点,增速列第21位,仅好于天津、上海、山东、山西、辽宁、海南、甘肃、内蒙、吉林、黑龙江。

2017年,陕西一般公共预算教育经费增幅比财政经常性收入增幅(13.28%)低8.41个百分点,幅差列全国倒数第3位,仅小于辽宁(-16.14)和山西(-27.41)。

分市(区)看,近半数市(区)公共预算教育经费增幅低于全省水平,其中延安、汉中,仅增长4%左右;宝鸡、咸阳、商洛则下降5%左右。从公共预算教育经费与财政经常性收入增幅比较来看,榆林、宝鸡、汉中、商洛、咸阳5市(区)公共预算教育经费增长幅度低于财政经常性收入增长幅度,其中榆林、宝鸡差距最大,分别低43.8和21.53个百分点。

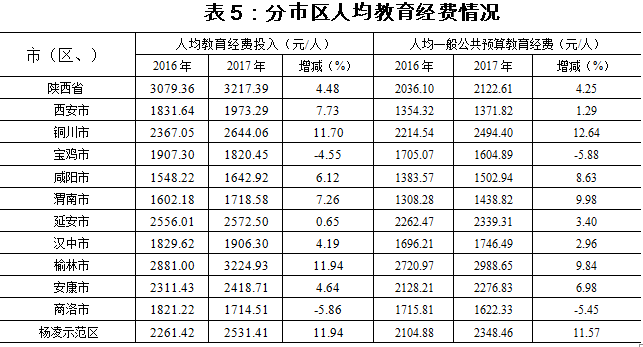

(二)各市人均教育经费投入及增长幅度差距明显,不平衡不充分矛盾突出。

2017年,全省人均教育经费投入3217.39元,同比增长4.48%,其中人均一般公共预算教育经费2122.61元,增长4.25%。如表5所示,各市(区)人均教育经费差别较大,这不仅与经济发展状况、政府财政收入、人口密度有关,也与人们的教育观念、教育需求、民间捐赠、社会资本参与程度等密切相关。

2017年,全省人均教育经费投入水平最高的是榆林市,人均超过3000元,其次为铜川、延安、杨凌和安康,人均超过2400元,其余6市均在2000元以下,尤其是关中地区的西安、宝鸡、咸阳和渭南市人均教育投入与经济发展、社会需求极不匹配,最高的榆林市与最低的咸阳市人均教育投入水平相差近1倍;增长较快的杨凌、榆林和铜川市,均超过10%,延安市增长不到1%,宝鸡和商洛则下降5%左右。

2017年,人均公共预算教育经费高于全省水平的有榆林、铜川、杨凌、延安和安康市,人均水平在2300-3000元左右,其余地市均在1800元以下,榆林与西安、渭南市相差1倍以上;铜川、杨凌、渭南、榆林和咸阳市增速在10%左右,西安、汉中和延安市增长3.5%以下,宝鸡和商洛则下降5-6%之间。

(三)中等职业学校生均公用经费及教育事业费比全国水平低1500-3000元以上,列全国后四位

2017年,陕西中等职业学校生均公用经费为3314.37元,比全国低1594元,列倒数第2位,仅高于贵州(2617元);同比下降0.25%,与全国(2.71%)相差2.96个百分点,增速列全国第17位。

2017年,陕西中等职业学校生均教育事业费为9928.49元,比全国低3344元,列倒数第4位,是5个(湖南、陕西、广西、河南、贵州)未达万元的省份之一;同比增长7.17%。低于全国1.38个百分点,增速列第10位。

从2011-2017年变化看,除2016年生均公用经费高于全国3.72个百分点外,2012年后其余年份中职学校生均教育事业费及公用经费增长持续低于全国平均水平。

分市(区)看,2017年,生均公用经费较高的是杨凌(6689.83元)、铜川(6604元)和榆林市(6587元),高出全省近1倍左右,增长较快的是汉中和安康市,增长116.08%和36.61%;下降较大的是榆林、铜川和西安市,分别下降24.76%、20.39%和15.70%。

2017年,生均教育事业费较高的是铜川(61186.73元)、榆林(18986.26元)、渭南(16824.93元)、杨凌(14652.99元)和汉中市(13720.17元),高出全省3800-51000元左右,最低的是咸阳(8160元)和宝鸡市(8271元),比全省低1769元和1658元;增长较快的是铜川、汉中、渭南、安康、宝鸡市和杨凌,分别增长65.91%、53.29%、36.12%、23.49%、16.39%和11.95%;商洛的增长仅为0.35%,榆林和铜川市分别下降3.57和1.95%。

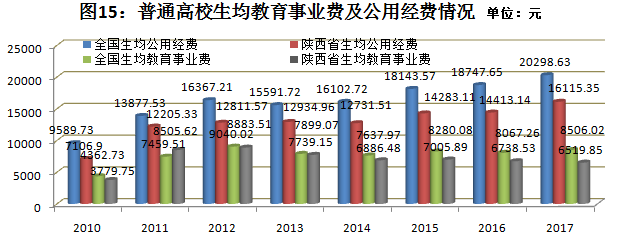

(四)普通高等学校生均公用经费及公共预算教育事业费低于全国水平1900-4000元以上,处中下水平。

2017年,全省普通高等学校生均公用经费为6519.85元,比全国低1986元,列22位,仅高于山西(5586元)、辽宁(5250元)、黑龙江(5469元)、江西(5128元)、四川(5069元)、云南(5062元)、新疆(5534元)、湖南(4194元)和(山东3536元);同比下降3.25%,与全国相比差8.69个百分点,列倒数第9位,仅好于云南、西藏、宁夏、新疆、重庆、湖北、安徽、辽宁。

2017年,全省普通高等学校生均公共预算教育事业费为16115.35元,比全国低4183元,列第20位,仅高于山西、辽宁、黑龙江、安徽、江西、山东、河南、湖南、重庆、四川、云南;同比增长11.81%,较全国高3.54个百分点,增速列第10位,但低于天津(19.61%)、福建(18.65%)、广东(18.39%)、北京(14.58%)、四川(14.27%)、贵州(14.08%)、湖南(13.55%)、安徽(12.54%)和广西(12.18%)。

从2010-2017年变化看,除2011年陕西生均教育事业费高于全国1045元外,其余年份生均教育事业费及公用经费均低于全国水平。

分市(区)看,2017年,生均公用经费较高的有榆林、西安、延安和汉中市,分别为8909元、8743元、8492元和8221元,高于全省1700元以上,最低的是咸阳、商洛和安康,分别为3198元、1092元和940元,占全省平均水平的15-50%左右。增长较快的是宝鸡、渭南、商洛和铜川市,分别增长190%、83.7%、82.79%和55.54%;下降较快的是安康市,降幅为33.65%,西安市仅增长0.33%。

2017年生均教育事业费较高的是延安(25044元)和西安市(18539元),高出全省8929元和2424元,较低的是咸阳(7641元)和安康市(5890元),生均教育事业费不到全省水平的50%,同比下降16.57%和8.47%。增长较快的是渭南、铜川、延安市和宝鸡市,分别增长33.10%、31.28%、26.76%和26.73%。

四、对策建议

为社会发展提供充足、优质的教育资源,提升人力资本,是当今时代发展的必然要求,教育经费投入作为支撑长远发展的基础性、战略性投资,必须建立健全以政府投入为主、多渠道筹集教育经费的长效机制,进一步优化财政教育投入结构,创新投入方式,扩大社会投入,完善资助体系,才能提供人民群众满意的教育资源。

(一)进一步完善各级生均拨款制度,争取更多的财政资金支持。

一是要建立好各级教育的投入保障的长效机制,制定各级各类学校的财政性教育拨款生均基本标准,落实政府对教育投入的主体责任,才能保证财政教育经费的稳定增长。二是除完善义务教育生均公用经费标准动态调整机制外,着力制定好学前教育、特殊教育、普通高中的生均财政性拨款基本标准,并建立与财力状况、办学需求和物价水平联动的稳定增长机制。三是要着力加强和完善高、中职学校生均拨款制度和地方性普通高等学校财政性生均拨款制度,补齐短板,并结合财力积极采取有效措施,不断提高生均拨款水平,逐步建立生均拨款标准动态调整机制。

(二)政府、社会双轨驱动,建立多渠道筹集教育经费的长效机制。

一是继续完善非义务教育投入机制,政府、社会双轨驱动,实行以政府投入为主、受教育者合理分担、其他多种渠道筹措教育经费的投入机制。二是拓宽财政性教育经费来源渠道,建立财政教育投入评价激励机制。从财政教育支出增幅、财政教育支出比例、教育附加征收率等方面,对各市(区)财政教育投入状况进行动态监测、综合评价并给予奖补。三是创新投入方式,拓宽社会资源进入途径,鼓励引导民间资本进入教育领域。一方面要进一步完善捐赠教育财政配比激励机制,充分调动民间捐资助学的积极性。另一方面要创新思路和投入方式,如PPP、政府购买服务、基金奖励等方式,扩大教育经费总量,满足教育发展需求。

(三)优化投入结构,合理配置教育资源,持续推进教育公平和区域协调发展。

教育发展的核心是公平,要解决我省目前存在的城乡、区域之间教育发展不平衡、人均教育经费投入差距大、不协调问题,一是优化投入结构,建立公平合理的财政性教育经费投入机制,鼓励各级财政教育投入继续向薄弱环节和关键领域倾斜,即向农村、贫困、边远地区、向家庭经济困难学生倾斜,向农村基层教师倾斜,进一步缩小教育资源配置的城乡、区域、校际差距,提高当地教育教学质量,促进教育公平和各级教育协调、可持续发展。二是针对关中地区各市人口密度大,学生数量多,特别是外地迁入学生多的特点,综合考虑环境承载能力,加大教育投入,为促进教育健康发展提供保障。