随着人口老龄化加剧、人口红利消失,劳动力供给增长空间逐步缩小,劳动力要素越来越稀缺,今后经济增长的关键将主要取决于劳动生产率的提高。本文分析了陕西劳动生产率的变化情况,并采用美国经济学家威廉•诺德豪斯(Nordhaus)基于产业结构的劳动生产率增长因素分解理论对陕西的劳动生产率增长因素进行分析,明确了陕西劳动生产率面临的问题,为陕西转变经济发展方式、跃升到发达省份发展水平、全面实现追赶超越提出针对性建议。

劳动生产率是指所有劳动者在一定时期内创造的劳动成果与其相适应的劳动消耗量的比值,它是衡量生产力发展水平的核心指标。近年来,陕西大力推进供给侧结构性改革,坚持以提高经济质量和效益为中心,把转方式、调结构放在重要的位置,经济发展方式从粗放式的外延扩大再生产到内涵扩大再生产方式转变,劳动生产率不断提高,经济可持续性不断增强。

一、陕西劳动生产率发展变化情况

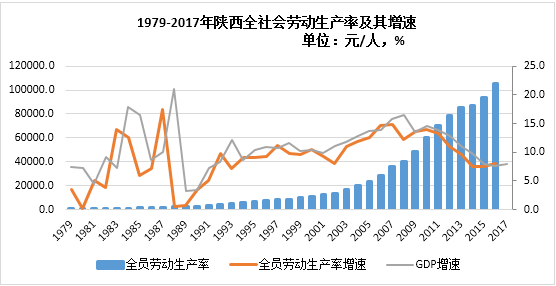

1.从发展历程看,劳动生产率不断提高,增长呈周期性波动。改革开放以来,陕西劳动生产率不断提高:劳动生产率由1979年的866元/人上升到2017年的105664元/人,按不变价计算增长26倍,年均增长8.7%。

从劳动生产率与GDP的时间序列的相关性来看,二者具有较强的相关性,相关系数为0.9378。劳动生产率增长趋势与GDP增长趋势基本一致,先后经历了“增长、回落、平稳增长”三个阶段。1980年-1984年,增速在波动中上升至13.9%;1985年-1990年(不含1988年),增速由1985年的12.6%下降至1990年的0.7%;1990年-2017年,劳动生产率在小幅增长后,基本趋于稳定,波动范围在7%-15%区间。

2.从三次产业看,劳动生产率结构加速,行业差距明显。从三次产业来看,第二产业劳动生产率最高,第一、第三产业劳动生产率较低。2017年,第一、第二、第三产业劳动生产率分别为22030元/人、317702元/人、137207元/人,按照不变价计算,分别是1979年的6.5倍、43.2倍、14.6倍,年均增长4.9%、10.1%、7.1%。第一、三产业与第二产业的差距分别是1979年的50倍和97倍,三次产业之间的劳动生产率差距呈逐年拉大趋势。

从行业内部看,2017年,采矿业劳动生产率最高,是劳动生产率最低行业农、林、牧、渔业的31倍。

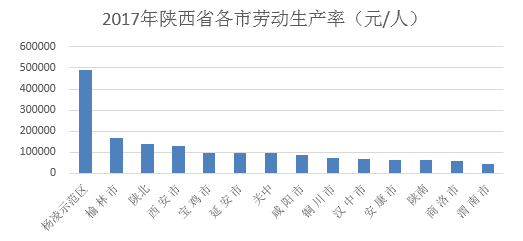

3.从三大区域看,陕北劳动生产率最高,陕南最低。2017年,从三大区域来看,陕北劳动生产率最高为138029元/人,分别是陕南、关中的2.2倍、1.5倍。从各市看,杨凌劳动生产率全省最高,为491777元/人,是劳动生产率最低的渭南(42547元/人)的11.6倍。地区劳动生产率呈现出来的差距主要是由于关中各市以及陕北各市具有领先的基数和速度。

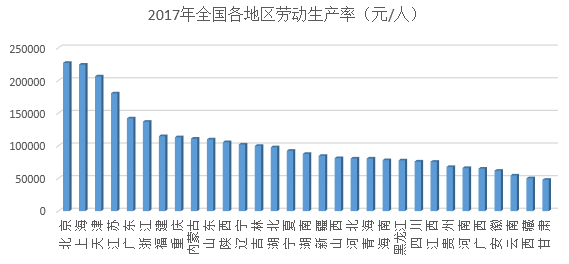

4.从国内比较看,陕西劳动生产率居中上游水平。2017年,陕西劳动生产率排名全国第11位,仅次于北京、上海、天津、江苏、广东、浙江、福建、重庆、内蒙古和山东省。从西部地区看,陕西排名第3位,仅次于重庆、内蒙古。分行业来看,陕西第一产业劳动生产率较低,第一、二、三产业劳动生产率分别位于全国第19位、第1位和第8位。

二、陕西劳动生产率增长因素分解

美国经济学家威廉·诺德豪斯(Nordhaus)指出,从产业结构的角度,劳动生产率增长可以分解为三个部分的效应:第一部分是在期初产出或投入份额不变的情况下,通过提高各产业劳动生产率对全社会平均劳动生产率的贡献,即纯生产率效应;第二部分是不同产业间劳动再分配对劳动生产率的影响,即丹尼森效应;第三部分是各产业劳动生产率变动和产业投入或产出权重变动之间的交互影响对全社会劳动生产率的作用效果,即鲍默效应。本文基于此原理,通过计算劳动生产率提高、产业间劳动力转移、产业劳动生产率变动和产出权重变动交互影响对劳动生产率增长的贡献率,分析1979年以来陕西劳动生产率的增长因素及特征。

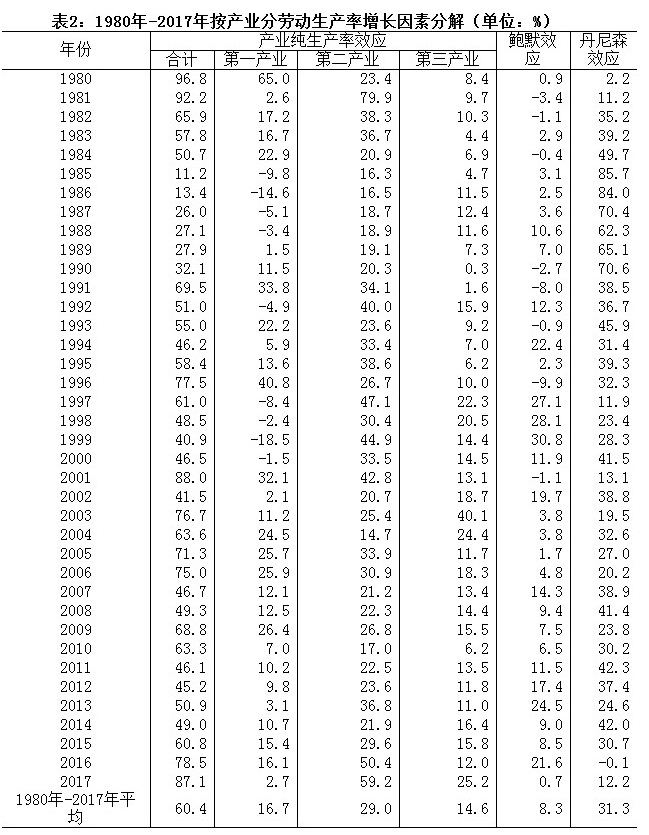

总体来看,1980-2017年,陕西纯生产率平均贡献度为60.4%,鲍默效应贡献度为8.3%,丹尼森效应贡献度为31.3%。根据表2的数据,劳动生产率增长的三个效应表现出以下特征:(1)1980年-1984年间,陕西劳动生产率增长的三大效应中,纯生产率效应贡献度最大,丹尼森效应次之,鲍默效应贡献度最小,纯生产率虽然逐年下降,但其仍其主导作用,说明此阶段陕西劳动生产率增长主要依靠纯生产效率的提高。(2)1985-1990年,丹尼森效应的贡献度均在60%以上,远高于纯生产率、鲍默效应的贡献,其中鲍默效应的贡献度依然最小,这说明此阶段劳动力配置的优化对劳动生产率的促进作用比较明显。(3)1991-2017年,纯生产率的贡献度再次位居首位,其波动幅度在40%—90%之间,明显高于鲍默效应和丹尼森效应,这说明陕西劳动生产率的提高主要依靠三次产业劳动生产率的提高。

从纯生产率效应的三次产业来看,1980-2017年第一、二、三产业劳动生产率对总劳动生产率的平均贡献度分别为16.7%、29%、14.6%,这说明第二产业劳动生产率提高是纯生产率增长的主要动力。改革开放以来,陕西第二产业劳动生产率对社会劳动生产率的贡献率较大,在1981年达到最高值79.9%,1980-2017年,38年中有34个年度都居于三次产业之首;其次是第一产业贡献度,38个年度中有3个年份居于三次产业之首,有16个年份超过第三产业贡献度;第三产业贡献度最低,对全社会劳动生产率增长的贡献仅有7个年份到达25%以上。

从丹尼森效应看,陕西产业劳动力转移对劳动生产率增长的贡献明显低于产业纯生产率效应的提高。1980-2017年,38个年度中仅有6个年份,丹尼森效应大于纯生产率效应;有32个年度还低于50%。

结论1:陕西劳动生产率增长具有显著的纯生产率效应主导的特征,鲍默效应和丹尼森效应的贡献度并不显著,尤其是鲍默效应的贡献度甚至可以忽略。即陕西劳动生产率增长主要依赖于三次产业,尤其是第二产业劳动生产率的提高;产业间劳动力转移对陕西劳动生产率提高贡献不显著。

从全国各省看,2017年,除了广西、甘肃和宁夏三个省份,各省纯生产率效应驱动型的增长特征非常显著,这说明纯生产率效应在各省份劳动生产率增长中是决定性的,即2017年各省份劳动生产率的差距主要是纯生产率效应的配置格局演变导致的,鲍默效应和丹尼森效应在决定劳动生产率演变方面的作用并不显著。陕西也是如此。2017年,陕西三个效应对劳动生产率增长的贡献分别为87.1%、0.7%、12.2%,其中第一、二、三产业劳动生产率对总劳动生产率的贡献度分别为2.7%、59.2%和25.2%,这和全国的结构一致。

在陕西劳动生产率增长的三大效应中,产业纯生产率效应排名全国第20位,属于中下游水平,第一、二、三产业劳动生产率对总劳动生产率的贡献度排名分别为第10、4、28位;鲍默效应和丹尼森效应分别排名第24、10位。

表3:2017年全国各地区劳动生产率增长的因素贡献度排名

结论2:陕西三次产业生产率对总体劳动生产率增长的贡献度水平位于全国中下游水平。

三、陕西劳动生产率面临的主要问题

1、陕西就业结构变化贡献不足。劳动生产率增长中产业间劳动力转移作用发挥有两个条件:一是产业间劳动生产率要存在一定程度的差距;二是要有比较完善有效的劳动力市场。改革开放以来,随着产业结构的优化,陕西第三产业发展迅速,虽然三次产业之间的劳动生产率差距逐渐扩大,但产业间劳动力转移对劳动生产率增长的贡献却不明显。一是主要是由于劳动力就业结构变动较慢,第一产业就业人员占比仍然较大。2017年末,第一产业就业人员数为790万人,高于第二、第三产业就业人员数,占比为43.1%,高出全国16个百分点。二是第二产业就业吸纳能力有限,产业间劳动力转移主要集中在劳动生产率相对较低的第一和第三产业。2017年,陕西第一、二、三产就业人数占比分别为43.1%、18.9%和38%。由此可见,产业间劳动力主要集中在劳动生产率较低的第一产业和第三产业间,没有形成产业间劳动力转移是从低生产率部门向高生产率部门转移的格局,故劳动力在产业间的转移对总的劳动生产率增长的贡献不大。

2、劳动力质量水平不高、结构不合理。一是劳动力质量水平不高。据2010年人口普查资料计算,2010年初中及其以下劳动力占全部劳动力比重为75.2%,分别高于宁夏、新疆、内蒙古0.26、0.58、2.15个百分点;高于上海、北京等发达地区24.9、35.7个百分点。陕西受过高等教育的劳动力人数占比仅为10.5%,分别低于新疆、宁夏、内蒙古、青海省3.4、2.3、1.9和1个百分点;也远低于发达地区,北京、上海高等教育占比分别39%、28.3%。二是陕西劳动力结构不合理,主要表现为地域结构分布不合理,劳动力主要集中在关中地区,陕北和陕南劳动力需求相对较低,2017年,陕北、关中、陕南劳动力占比分别为14.4%、64.3%和21.3%。

3、地区差异显著。首先,从三大区域看,陕北、关中、陕南差异显著,2017年,陕北劳动生产率分别是陕南、关中的2.2倍、1.5倍,陕南劳动生产率低严重制约着全省的经济发展。其次,从各市看,杨凌劳动生产率是渭南的11.6倍。最后,与发达省份比较,差距较大。近年来,陕西劳动生产率虽不断提高,但与发达省份相比,差距仍然较大。2017年,陕西劳动生产率相当于北京、上海、天津、江苏等省份的46.5%、47.1%、51.2%、58.5%,陕西劳动生产率不仅与这些省份存在总量上的差距,还存在结构上的差距,多数发达地区第一产业从业人员占比不足10%,北京、上海、天津三省份的第一产业人员占比分别为3.9%、3.1%,7%,而陕西高达43.1%。

4、一、三产劳动生产率过低。2017年,第一产业劳动生产率相当于第二产业劳动生产率的7%;第三产业劳动生产率相当于第二产业劳动生产率的43%,行业差距过于明显。从陕西各行业内部看,第二产业中的采矿业、电力、燃气及水生产和供应业、制造业、建筑业劳动生产率在19个行业中(国民经济行业按门类分)排名分别为第1、4、6、9位;服务业中仅有金融业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、文化、体育和娱乐业五个行业劳动生产率位于前十名,位次分别为第2、3、5、7、8、10位,而增加值占比较大的批发和零售业、住宿和餐饮业劳动生产率较低,排名在10位以后,这是导致第三产业整体劳动生产率偏低的主要原因。

四、提升陕西劳动生产率的几点建议

结合陕西劳动生产率现状和存在的问题,提出以下几点提高陕西劳动生产率的建议。

1、实施创新驱动,加快产业转型升级

陕西要全面贯彻党的十九大精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和视察陕西时的重要讲话,坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以供给侧结构性改革为主线,以追赶超越为主基调,以《中国制造2025》、“一带一路”和“五新”战略等国家战略为创新发展、转型升级的指导性文件和行动纲领,实施创新驱动发展战略,加大科技投入力度,加快战略性新兴产业和高新技术产业规模化发展,用高技术、互联网信息化改造传统产业,形成经济增长方式从要素驱动转为创新驱动,进一步推动科技创新,不断解放和发展社会生产力,实现劳动生产率持续提高。

2、深化改革,促进行业间劳动力流动

提高陕西劳动生产率,应着重提高丹尼森效应的贡献度,为此,应通过全面深化改革,实行对外开放,加快土地使用权流转,健全和改革金融制度、财税制度、教育制度、社会保障制度,完善劳动力市场,提高劳动力的流转动力和工作素质,降低劳动力流转过程中的成本和开支,通过劳动力配置结构改变来促使全社会劳动生产率提高。

3、加快第三产业发展,提升服务业效率

目前,陕西劳动生产率的提升处于主要是依靠三次产业劳动生产率提高的阶段,应将三次产业中占比较大的第二、三产业,尤其是第三产业作为重点领域发展,以促进社会劳动生产率的提高。近年来,陕西产业劳动生产率虽有所提升,但相对北京、上海、山东等省份,还有很大差距。2017年,陕西第三产业劳动生产率为137207元/人,比上海、北京、江苏、广东、浙江、山东第三产业劳动生产率分别低106014元、90440元、90807元、62710元、40584元、10218元。可见,陕西第三产业劳动生产率还有较大提升空间。因此,应通过“互联网+”等科技手段,促进第三产业从“低端锁定”到“高端发展”,形成高端产业群,并改进批发和零售、住宿和餐饮等低劳动生产率行业的经营模式,促进第三产业劳动生产率的提高。

4、加大人力资源投入,提高劳动力质量

陕西与发达省份劳动生产率的差距,实际上是劳动力质量、人才的差距。陕西要优化人才集聚的软硬环境,因地制宜加大人力资本投资,加强高技术人才的培养和引进机制,并引导人才向陕南等劳动生产率较低的地区流动。

5、实施绿色循环发展战略,促进陕南地区发展

应充分利用陕南山区绿色自然资源环境禀赋,发展陕南特色产业,构建现代产业体系、生产体系、经营体系,推进现代产业化发展。充分利用“互联网+”实现资源优势价值,深化板块开发,提升新型城镇化水平,通过三大区域间的劳动力转移、财力转移,提高陕南地区生产率,进而提高全省劳动生产率。