突破发展藩篱 挺近经济强省

发达的实体经济是国民经济的主体和脊梁,重视和发展实体经济是我国经济建设在新时代的重大战略和政策导向。2016年中央经济工作会议上,习近平总书记明确指出:“振兴实体经济是供给侧结构性改革的主要任务,供给侧结构性改革要向抓兴实体经济发力、聚力”。党的十八大以来,陕西通过全面深化改革和实施西部强省发展战略,实体经济建设取得重大进展。然而,在充分认识到取得新发展成就的同时,还重视和解决发展过程中的一系列问题,重塑实体经济发展方式,着力提升发展质量、效益和竞争力,谋求在技术、产业方面区域优势,推动陕西经济不断向经济大省和经济强省挺近。

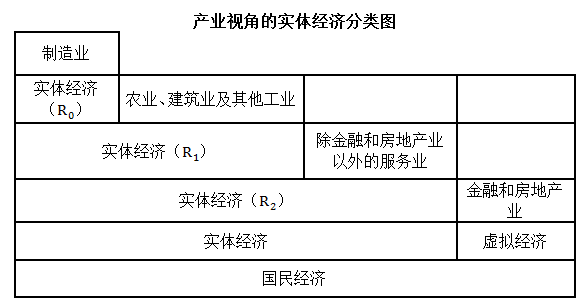

一、实体经济的界定和分类框架

从目前学术界对实体经济的研究成果和现有文献看,大致可以从两个视角来界定实体经济,一个是从虚拟经济辨析的视角,另一个是从产业分类的视角。前者侧重于经济史和理论层面分析,而后者可支撑做产业政策和产业发展测度的分析。鉴于本文的研究目的,按照“宽实体、窄虚拟”的思路,故从产业分类的角度,采用中国社会科学院对实体经济的划分方法,将实体经济分为三个层次:第一层次是狭义的实体经济(R0,制造业),这是实体经济的核心部分;第二层次是传统的实体经济(R1,包括R0、农业、建筑业和除制造业以外的其他工业),这是实体经济的主体部分;第三层次是广义的实体经济(R2,包括R1、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、住宿和餐饮业,以及除金融业、房地产业以外的其他所有服务业),这是实体经济的整体。R2和金融业、房地产业就构成了整体国民经济,也就是由实体经济与虚拟经济构成的整体经济。

二、党的十八大以来陕西实体经济的发展情况

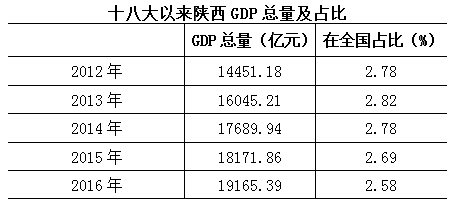

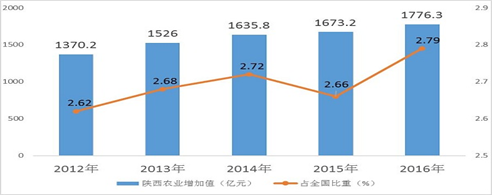

党的十八大以来,在高度重视实体经济发展的战略和政策下,陕西实体经济的发展不断壮大,实现了从经济欠发达省份向中等发达省份的大跨越,经济总量稳步提高,经济结构发生全面、深刻的变化。2012—2016年,陕西地区生产总值从2012年的14451.18亿元增加至2016年的19165.39亿元,增加了4714.21亿元,位列全国第15位和西部十二省区第2位,均较2012年上升1位。人均GDP为50395元,稳居全国第14位,达到中等收入国家水平。

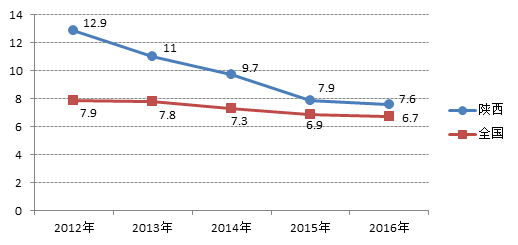

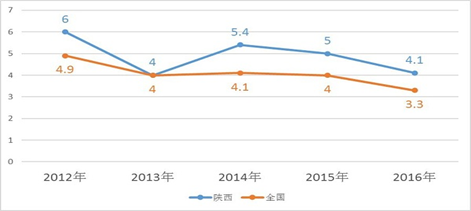

然而,随着我国经济全面转入新常态发展,陕西也不可避免地进入增速换挡期,GDP增速降至个位数增长水平,尽管高于全国但在西部地区中相对落后。“十八大”以来,陕西地区生产总值年均增长9.8%,高于全国平均增速2.5个百分点,位列全国16位和西部十二省区8位,分别较2012年下降10位和3位。

十八大以来陕西GDP增长速度与全国对比图

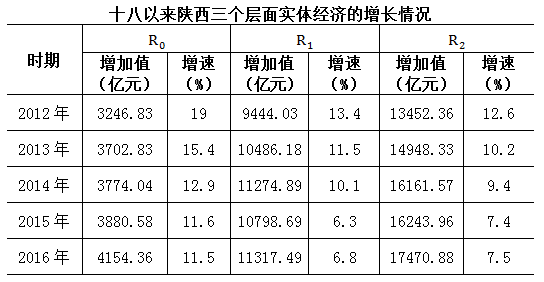

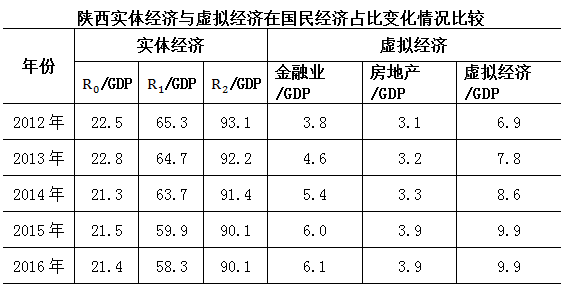

值得注意的是,增长速度换挡的同时加快了发展方式的转变。从结构层面看,随着资本、土地等生产要素供给下降,资源环境约束强化,耗费资本、土地等要素较多、能耗较高、污染较大的一产和二产的比重将进一步下降,较少依赖资本、土地等要素、消耗较低的服务业已经驶入了发展快车道。2016年,陕西三次产业结构比为8.8﹕49﹕42.2。第一产业和第二产业较2012年分别下降0.7和6.9个百分点,第三产业占比则大幅提高了7.6个百分点,提升速度高出全国0.6个百分点。从实体经济的三个层面看,R0、R1、R2的增长情况如下表所示:

注:以上数据取自《陕西统计年鉴2017》。由于部分数据采集困难,因此R0用规模以上工业制造业代替计算。R0、R1、R2增加值总量通过当年价格计算而得,而增加值增长速度则通过可比价格计算而得。

以上数据可以看出,2012年,受国际金融危机的冲击,实体经济发展下行压力凸显,由于陕西产业结构的自身特点,对金融危机的反应相对滞后。因此实体经济表现依然亮眼。然而,从2013年开始,受国内外市场低迷,以及能源工业、固定资产投资下滑的影响,陕西实体经济逐年下滑,政府由此密集出台系列稳增长政策以防经济增速继续减缓。随着政策措施的持续发力,陕西实体经济有所恢复且速度正在逐步加快。从R0、R1和R2的数据表现看,R0下滑速度明显趋缓,R1和R2在经历了2015年的大幅下滑后最终在2016年开始企稳回升。

与全国相比,尽管实体经济在国民经济的占比都在逐年下滑,但陕西在2016年止跌回稳,而全国仍然继续下滑。作为实体经济的主体部分,即第一产业和第二产业的发展,陕西与全国始终保持了相同趋势。而作为实体经济的核心部分——制造业,全国占比下降了1.4个百分点,陕西则下降了1.1个百分点,好于全国。从实体经济与虚拟经济的对比发展看,陕西实体经济在国民经济中所占比重超过90%,始终高于全国总体水平。

具体从实体经济的R0、R1、R2三个层面中的各个产业发展看,陕西实体经济已经积累了一定发展规模和优势:

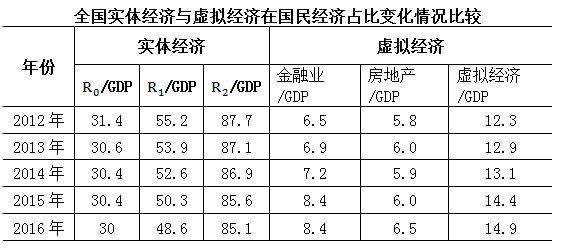

1、从R0这个层面看,2012—2016年,全省围绕贯彻落实《中国制造2025》和“陕西2025”总目标,加快制造强省建设步伐,聚焦推进制造业研发模式、制造模式和服务模式变革。在积极打造汽车产业集群;推动新一代信息技术产业链协同发展;培育航空航天与高端装备制造新增长点;推动新材料新产品研发应用等方面取得突破性进展。五年间,全省装备制造业增加值年均增长14.7%,高于规模以上工业年均增速3.8个百分点;高技术产业增加值年均增长23%,高于规模以上工业年均增速12.1个百分点。战略性新兴产业累计完成投资1.02万亿元,年均增长19.1%,战略性新兴产业不断发展壮大。其中,工业战略性新兴产业增加值连续四年保持两位数增长。

在航空制造业领域,陕西综合竞争力在全国排名第一,同时也是全国航天领域中核心竞争力最强的省份之一,在卫星服务业、卫星制造业和地面设备制造业三大方向科技水平和综合实力居全国前列。在智能制造和智能机器人领域,目前陕西拥有国家智能制造专项和试点示范企业30家,省级智能制造试点示范企业20家,拥有机器人整机、零部件和集成应用企业约60家,涉及工业机器人研发制造领域的企业近20家。大型企业的智能化生产线比例快速提升,智能机器人在工业生产中已经开始大显身手。伴随产业聚集效应和集群化趋势显现,一批有实力、有特色、有品牌、有优势的大型骨干企业加快发展,并且已经成为“陕西制造”的生力军。其中,陕汽、法士特、比亚迪等企业,通过成立研发机构、创新工作室,不断推进技术进步,加快技术向新产品转化。法士特AT、AMT、轻型变速器、S变速器、液力缓速器等新产品先后推向市场,比亚迪新能源汽车深受市场青睐;三星、中兴、美光等企业产能扩大,隆基硅、天宏硅等企业保持高速增长,加快了全省工业结构转型升级的步伐;新舟60遥感飞机首飞成功,标志着新舟60、600飞机系列化发展成果取得实质进展,我省民用飞机产业正蓬勃发展。2016年,吉利汽车入驻陕西,新款汽车销售火爆,市场前景看好;围绕三星、美光等企业,形成了高端存储芯片生产到封装测试的较为完整的产业链;中兴通讯智能终端项目投产达效,2016年年产手机超过2000万部,吸引一系列相关项目逐渐聚集。

2、从R1这个层面看,随着投资规模的扩大,农业基础得到加强,农业综合生产能力得到有效提升。工业经济发展的质量效益明显改善,新型工业化特色产业发展进程加快。2012年—2016年,第一产业投资年均增长17.5%,第二产业投资年均增长14.2%,工业投资年均增长16.2%。

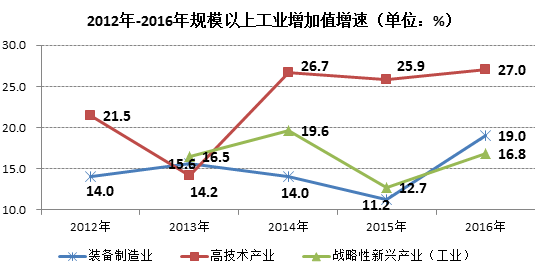

具体来看,2016年,全省农林牧渔服务业现价生产总值1776.29亿元,五年间,年均增长4.9%。同时,陕西农业经济总量占全国比重不断提高,增长速度位居全国前列。

全省2012—2016年农业增加值及占全国比重

全省2012—2016年农业增加值增速(单位:%)

此外,农业机械化步伐加快,现代农业发展水平稳步提升。2016年,陕西农作物良种覆盖率稳定在95%以上,农业生产用种全部实现更新换代。农产品加工业总产值超过5800亿元,与农业总产值比值达到1.96﹕1,主要农产品加工转化率超过60%。主要农作物耕种收综合机械化水平超过66.5%,农业生产方式已转入到农业机械化作业为主的新阶段。2016年,全省农机总动力达到2171.9万千瓦,五年间年均增长1.3%;大中型拖拉机拥有量由2011年的8.2万台发展到2016年的11.8万台,年均递增7.7%;联合收割机由2011年的2.7万台,发展到2016年的4.3万台,年均递增9.8%;节水灌溉机械由2011年的1.7万套发展到2016年的4.5万套,年均增长21.7%。现代化的农业生产方式进一步推动了农业增效、农民增收和农村繁荣。

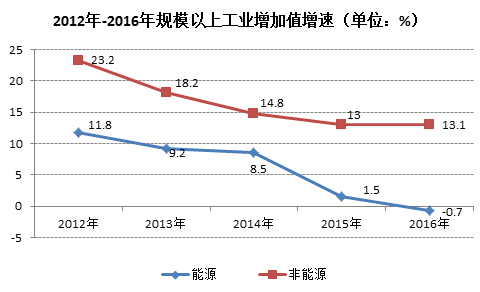

从工业经济发展来看,2012年—2016年,陕西工业增加值年均增长10.3%,高于同期生产总值增速0.5个百分点;2016年实现工业增加值7492.63亿元,年均增长3.1%。从2014年开始,受能源产品价格下跌,市场需求不足、化解过剩产能等因素影响,全省能源工业增加值增速逐年下降。省委、省政府及时出台多项稳增长和促转型措施,加大能源转化、“以化补油”、大力发展装备制造业,全省非能源工业顶住经济下行压力,保持良好发展势头,有效的补充了能源工业下降给全省经济发展带来的不利影响,并推动全省工业结构不断优化升级。

分行业看,能源工业一家独大的局面基本改变,2011年能源工业四大行业占据产值前四位,合计占比达到42.5%;到2016年,除煤炭开采和洗选业外,其他三大行业均已退出前四位,而涉及能源转化的行业快速发展。此外,食品工业、医药制造业、装备制造业等相关行业发展势头良好,占比提高。

此外,从主要工业产品的生产情况看。2016年,原煤5.12亿吨,是2012年的1.1倍,居全国第3位;天然原油3502.4万吨,是2012年的1倍,居全国第2位;天然气411.91亿立方米,是2012年的1.3倍,居全国第1位。发电量1734.8亿千瓦时,水泥7555.9万吨,化肥153.1万吨,十种有色金属229.38万吨,分别是2012年的1.3倍、1倍、1.6倍和1.8倍。

从建筑业的发展来看,在固定资产投资高速增长和建筑工程需求量快速增长的双重拉动下,取得了长足发展,产业规模逐年扩大,对经济增长的贡献率逐步提高。2016年,全社会建筑业实现增加值1943.2亿元,同比增长9.1%,增速高于GDP增速1.5个百分点,年均增长10.5%;占GDP比重10.1%,较2012年提高1.6个百分点。

3、从R2这个层面看,2016年,陕西三次产业对GDP的贡献率依次为4.4%、37.4%和58.2%,与2012年相比,第一、二产业分别下降0.8、12.5个百分点,第三产业提高13.3个百分点。

近年来,陕西加快内地自贸区建设,大力发展物流金融、信息、研发设计等生产性服务业,倾心培育旅游、文化、会展等现代服务业,打造一批现代服务业聚集区,不断提高服务业的比重和水平。2012年—2016年,在第一产业、第二产业增速回落的情况下,第三产业的发展格外亮眼。五年间,第三产业投资年均增长23%,成为三次产业中发展最快的产业。2016年,服务业增加值8215.02亿元,年均增长9.9%,占GDP比重超过四成。城镇化率达到55.3%,比2012年提高5.3个百分点。社会消费品零售总额7367.57亿元,年平均增长13.6%。其中,城镇市场实现消费品零售额6489.03亿元,占全部零售总额的比重达88%,年平均增长13.5%。批发和零售业、住宿餐饮业全行业增加值达到2088.03亿元,年均增长9.9%,比GDP年均增速快0.3个百分点,对经济增长的贡献率达到11.8%。随着旅游供给侧结构性改革进一步强化,旅游投资和消费增长强劲,带动住宿和餐饮业快速增长,2016年,全省旅游总收入3813.43亿元,增长26.9%,限额以上住宿和餐饮企业营业额年均增长5.7%;全省实现商品零售达到6616.96亿元,年均增长13.8%,全省实现餐饮收入达到750.61亿元,年均增长11.8%。全年实现进出口总值1976.30亿元人民币,年均增长15.4%。其中出口1045.07亿元,年均增长17.6%;进口931.24亿元,年均增长13.1%,实现贸易顺差113.83亿元。高速公路通车里程达到5181公里,铁路营运总里程达到4900公里。文化产业增加值711.93亿元,年均增速17.0%,比同期GDP年均增速高出近7个百分点。

值得注意的是,相对于实体经济而言,陕西虚拟经济的发展速度不仅好于实体经济,并且明显快于全国。2012—2016年,全国虚拟经济在国民经济中占比提高2.6个百分点,陕西则提高了3个百分点,提升速度显著高于全国总体水平。虚拟经济与生俱来就存在“高度流动性、不稳定性、高风险性和高投机性”四个特性。如果实体经济能够持续健康发展,作为服务于实体经济的虚拟经济发展才会相得益彰。反之,如果实体经济发展萎缩,而虚拟经济快速扩张,那必然会积累更多的潜在隐患。从目前陕西实体经济的发展情况看,若虚拟经济发展持续加快而实体经济发展持续受挫,将势必导致整个经济“虚火”太旺。因此,要确保国民经济持续健康协调发展,良方就是大力提振和发展实体经济,而当务之急就是要准确把握并彻底扫除实体经济所面临的发展障碍。

三、当前陕西实体经济所面临的发展障碍

如前所述,经过多年的建设和发展,陕西实体经济规模迅速扩张,但同时也积累了一系列深层次结构性矛盾,特别是产业之间发展不平衡、经济结构有待优化这两方面的因素成为当前实体经济所面临的发展障碍。

(一)产业发展失衡,转型升级瓶颈难以突破

1、R0层面的问题

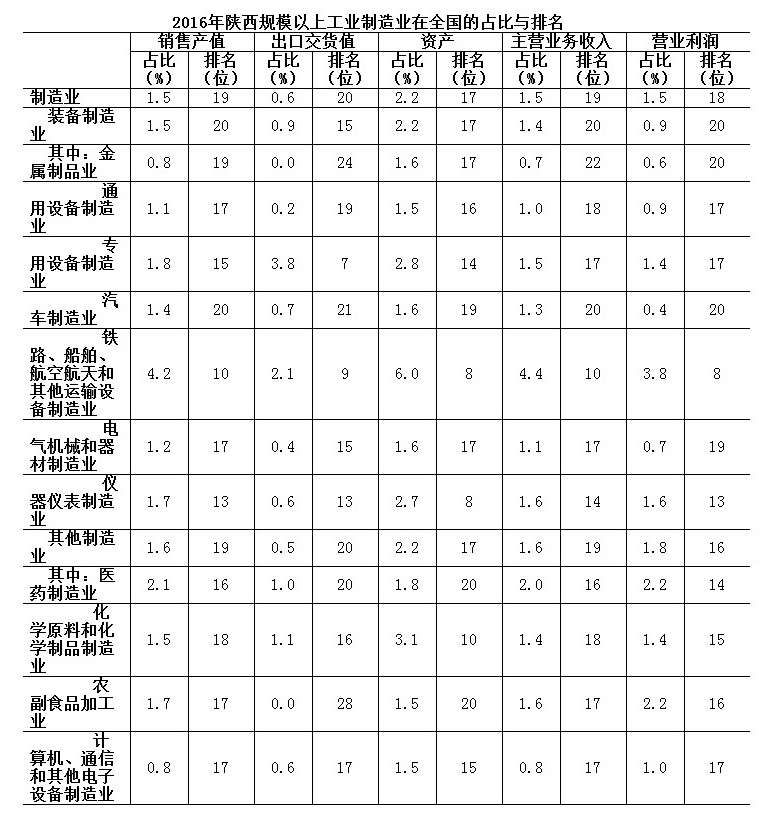

十八大以来,陕西制造业工业总产值年均增长11.1%,比重由2012年的66.8%提高到2016年的73%。工业增加值年均增长13.9%(可比价格),占比由48.9%提升到58.8%。一方面,尽管制造业快速发展并且已经形成一定的产业规模和基础,特别是在装备制造业的部分领域已经具备明显的国内外竞争优势,一批大中型装备类企业和产品在全国已经占据重要的席位。然而,产业间发展不均衡导致制造业整体“偏科”严重,与发达省份相比,这些亮眼的“特长”并不能掩饰整体发展上的差距。

从制造业自身发展的经验和演进趋势看,制造业要实现可持续发展,必须依靠科技创新,实现经济效益与规模实力的双重提升。然而,陕西制造业规模的扩张速度高于效益质量的提升速度,产业链和价值链整体上都处于较低层次,制造业的新型化程度有待提高。

一方面,从经济创造能力看,2016年,陕西制造业增加值率27.7%,较2012年下降1.2个百分点,较全国平均水平高近5个百分点,较东部地区的制造业强省,如江苏省、广东省高5至7个百分点。而为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业,同时也是各行业产业升级、技术进步的重要保障和体现经济综合实力的装备制造业,其增加值率仅为23%,远低于其他类制造行业水平并且较2012年下降近2个百分点。其中,高端装备制造业增加值率25.3%,略好于其他装备制造业。然而,对比发达国家的制造业后发现,其增加值率一般在35%左右,美国、德国甚至超过了40%。因此,尽管陕西制造业整体经济创造能力良好,但装备制造业特别是高端装备制造业的经济创造能力尚存在一定差距,阻碍了制造业企业技术创新和产业升级。

另一方面,从科技创新能力看,2016年,陕西R&D经费投入419.6亿元,位居全国第14位。R&D经费投入强度2.19,位居全国第8位,也是唯一一个高于全国平均水平的中西部省份。然而,陕西的研发经费投入强度之所以保持相对较高的水平,主要依靠部属科研院所的有力支撑,而真正能够显示自主创新能力的企业研发经费投入的占比却相去甚远。从开展研发活动的科学研究与开发机构、规模以上工业企业、高等学校三大主体看,2016年科研机构R&D经费内部支出167.69亿元,占全省研发经费内部支出的40%,较全国平均水平高25.6个百分点;企业R&D经费内部支出213.88亿元,占比为51%,较全国平均水平低18.8个百分点;高等院校35.03亿元,占比8.3%,较全国平均水平高1.5个百分点。与此同时,从产业发展的角度看,规模以上工业制造业新产品销售收入1234.06亿元,占规模以上工业制造业总产值的比重7.8%,比全国平均水平低8.7个百分点。说明尽管陕西科技资源实力雄厚,但陕西企业的创新能力建设相对滞后,科技成果转化能力相对较弱。

2、R1层面的问题

工业和服务业的关系是一直产业结构调整的关键问题。十八大以来,在陕西三次产业结构中,第一产业和第二产业分别下降0.7和6.9个百分点,而第三产业占比则大幅提高了7.6个百分点,成为发展势头最好的产业。从标准经济结构理论的角度出发,“二退三进”符合产业结构演进的一般规律,而且服务业占比迅速上升,可以被认为是反映了陕西经济服务业、产业结构转型升级和高级化的进程加快。然而,对于服务业占比提升不能盲目乐观,更不能简单就以此得出“服务业占比提升表明经济结构优化升级”的观点。其原因在于:如果严格区分产业结构的“转型”和“升级”,“转型”是从一种产业主导的结构转向另外一种产业主导的结构变化,而“升级”则表述了从附加值低的产业主导转向附加值高的产业主导。因此,转型升级就意味着主导产业必须是高附加值的产业。由于陕西服务业高端化不够,服务业效率明显低于制造业效率,对实体经济升级的支撑是不够的。从劳动生产率指标看,2016年陕西第二产业劳动生产率为28.08万元/人,服务业劳动生产率为12.56万元/人,两者的比率为2.24,高于全国1.16的总水平,说明陕西的二、三产业效率存在较大差异,并且三产效率明显偏低。由此可见,效率低下的服务业占比迅速提高、效率相对高的工业占比过快下降,进而导致全要素生产率的下降,必然导致整体经济增速下滑的问题。这也在一定程度上解释了为什么近些年在大力发展服务业的产业政策驱动下,服务业占比虽然快速增长,但经济增速反而下降的原因。

综上所述,在三次产业日趋融合的大趋势下,产业结构调整和产业政策的目标不应该只是追求统计意义上工业和服务业在国民经济中的比重,而应更加重视培育工业和服务业融合发展、互相促进的公平竞争环境。有学者研究表明:在未发展到高收入水平之前不宜简单追求提高服务业比例而“过早去工业化”。因此,这种产业发展失衡带来的效率损失和风险应予以重视。

3、R2层面的问题

从实体经济与虚拟经济的对比来看,十八大以来,陕西实体经济年均增长9.2%,低于虚拟经济4.8个百分点,并且占GDP的比重由2012年93.1%降至2016年90.1%。显然,实体经济处境艰难,在国民经济占比日益降低,而虚拟经济盛宴狂欢,在自我循环中不断扩张。此外,在R2中占比越来越大的服务业也存在产业结构失衡的问题。

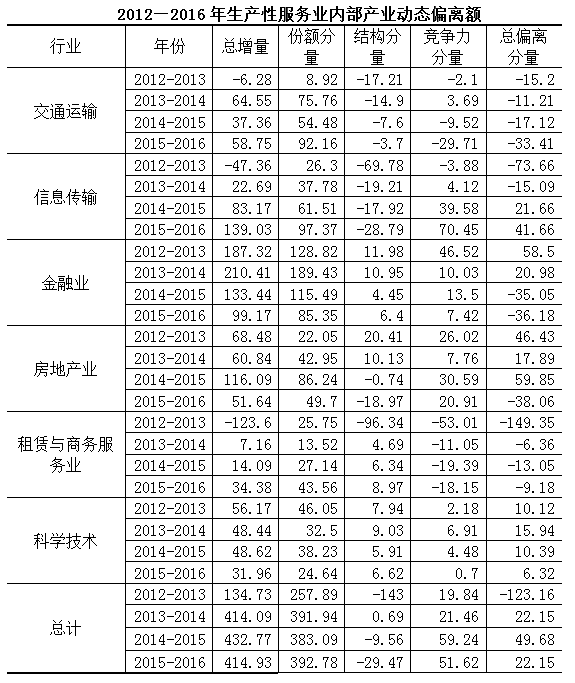

一方面,作为服务业中技术密集型或知识密集型的生产性服务业,其内部的产业结构也需要进一步优化。为了反映生产性服务业内部各产业部门的总体增长情况,采用偏离份额分析法,测量得到陕西省2012—2016年生产性服务业以及各行业的总增加量、份额分量、结构分量、竞争力分量以及总体偏离分量,其值大小分别考察行业的增长水平、贡献作用,产业结构,竞争优势等。

以上数据表明:陕西省生产性服务业发展势头较好,但从内部产业结构看,金融业有了较快发展,内部结构较前几年趋于合理,竞争水平也在逐步提高。房地产业虽然其产业结构不尽合理,但是竞争力水平较高,科学技术和地质勘查业发展势头良好,无论是产业结构还是竞争力都具有一定优势。然而,交通运输行业、信息传输行业的行业结构存在问题,竞争优势不明显,而租赁和商务服务业竞争力偏离份额均为负值,竞争力偏弱。

另一方面,服务业中的实体商贸流通业也存在发展相对放缓、所占比重有所降低的问题。2012—2016年,批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、住宿和餐饮业年均增长速度均慢于第三产业,分别低于第三产业年均增速4.9、7.5和3.2个百分点。2016年,三个行业占第三产业增加值比重分别为19.5%、9.4%和5.6%,批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、住宿和餐饮业与2012年相比,占第三产业比重分别下降3.8、2.9和0.6个百分点。

(二)经济结构不优,市场活力激而不发

纵观我国改革开放40多年的经济发展历程,随着非公经济的加快发展,极大地释放了市场活力,注入发展强心剂。从近年非公经济的发展看,2016年,陕西非公经济增加值首次突破万亿元,达到10310.09亿元,同比增长9.3%,比GDP增速高1.7个百分点,非公经济对经济增长的贡献率达56.7%,拉动GDP增长4.3个百分点。尽管非公经济的发展速度相对较快且贡献作用逐步增强,但与全国其他省份相比,特别是与经济发达省份仍存在较大差距。2016年,陕西非公经济增加值总量在全国排第18位,规上非公工业、中小工业主营业务收入总量在全国排名均为第20位,分别比GDP总量在全国排名落后3位和5位。

通过经验观察,非公经济比较活跃的地区往往市场活力更强、经济发展水平更高。反之,当非公经济发展受限,经济增长水平相对较为滞后。2016年,陕西非公经济增加值占GDP比重为53.8%,低于周边的河南(74.5%)、内蒙古(64%)、四川(55.7%)、重庆(61.3%)、湖北(54.9%)等省市。对比同一时期的GDP增速,除内蒙古低于陕西0.4个百分点外,其余几个省份都高于陕西。此外,随着宏观经济下行压力不断加大,非公经济也呈现回落态势,增速由2010年的15.3%回落到2016年的9.1%,回落6.2个百分点。

在产业结构方面,陕西非公经济主要集中在资金少、成本低、低附加值的传统行业,产业层次偏低。在工业领域,主要集中在农产品加工业、医药制造业、金属制品、机械和设备修理业和废弃资源综合利用业等行业。资本密集型、技术密集型行业进入较少。如汽车制造业中,非公有制营业收入占比为37.6%;电力、热力生产和供应业6.5%;铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业占比则更低。在服务业中,附加值较低的传统服务业比重偏大,而在金融业、教育业、科学研究和技术服务业等现代服务业领域涉足较少。如在房地产业、批发和零售业、住宿和餐饮业等传统行业中,非公经济营业收入占非公有制服务业营业收入的77%,企业数占到83.2%,远高于三行业增加值占服务业增加值的比重(34.9%)。

此外,在企业培育方面,非公有制企业普遍存在规模偏小,资源型初加工企业占比依然较大,而高新技术产业、新产品、新产业体量小,竞争力弱的问题。2016年,在规上工业非公企业中,大中型企业占比不到两成,小微企业占据八成。营业收入过20亿元的非公规上工业企业仅38户,占全省非公规上工业的0.7%。陕西百强企业中,民营企业仅27户,其营业收入占百强企业的17.3%,资产总额仅占6.1%。从全国工商联发布的2016年中国民营企业500强榜单看,我省仅有4户企业入围,不仅与发达省份的浙江(134户)、江苏(93户)存在相当大差距,甚至比内蒙古(8户)、四川(13户)、重庆(12户)也存在较大差距。4户入围企业排名分别为29、33、252、269名,分别比上年后退6、6、10、11位。

在市场活力方面,由于生产比较分散、集中度不高导致成套设备的研制能力不强,没有形成有机强大的产业链。尤其是从事基础零部件研发制造和配套的“小、精、特”企业数量不多,且布点分散,产业组织程度比较低,导致总体配套能力弱,常常无法满足大企业对配套企业在质量认证体系、管理体系、企业规模、技术水平等方面的要求,导致大企业与中小企业协作不畅,省内配套率近几年始终徘徊在30%-40%左右,整体水平偏低。以汽车产业为例,安徽的省内配套率为60%,陕西仅为38%-40%。

四、陕西实体经济发展的政策思路

当前,在经济增速趋缓的经济新常态的背景下,实体经济如何实现从小变大、由弱至强的转变,不仅是实体经济转型升级的自身发展问题,还是关乎整个经济结构调整的问题,更是国民经济发展需要解决的核心问题。

(一)重视开放合作,以开放促进经济强省建设。不仅要常看“全国地图”还要会看“世界地图”,不单单盯着国内市场这“一亩三分地”,还要依托中国(陕西)自由贸易试验区、西安国际港务区、西安跨境电商综合试验区等开放平台,有计划、有思路地推进陕西制造业积极融入“一带一路”建设。支持省内大型跨国企业在境外开展投资合作,开展境外并购和投资活动,鼓励有条件的大型企业建立境外产业园区,运用互联网手段在全球范围内配置资源,通过对产业链的上下游进行技术、人才、生产等资源整合从而占领价值链的高端,从而在全球化这个更高层次、更广范围审视、定位和布局。

(二)继续推动制造业产业结构优化升级,高度重视先进技术体系支撑。一方面,要积极融入《中国制造2025》的战略发展之中,围绕陕西新的产业体系建设的技术需求,推动建立以省级制造业创新中心为核心、以公共服务平台为重点支撑的制造业技术创新体系。另外,依托陕西教育科研优势,注重科技研发领域的“引进来”策略,鼓励境外企业和研发机构在陕西设立研发中心,加大关键核心技术的国际化引进力度,做好先进技术的消化吸收和创新推广。另一方面,大力改造提升传统产业。由于各类产业都有产业链的低端和高端环节,从低端向高端产业链提升,各产业都有发展空间。对于陕西目前的劳动力结构现状而言,只有高、中、低产业均衡发展,才能最大限度地减少新旧动能转换过程中的效率和效益的损失。因此,以新技术新业态新模式,推动传统产业生产、管理和营销模式变革,不断促进传统产业焕发新的蓬勃生机,既是当务之急,更是长远大计。

(三)高度重视企业创新管理提质增效工作。2016年,工业和信息化部等11个部门联合下发了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》,针对企业创新管理提质增效,提出加强成本管理和控制、强化资源能源集约管理、重视资源优化配置与管理、加强质量品牌管理、创新内部市场化经营机制、加快推动创业创新、积极发展服务型制造、推进信息技术深度融合创新、注重战略管理、加强全面风险管理十大创新路径。一方面,以上述十大创新路径为指引,鼓励企业主动适应消费升级和商业经营的双重需求,立足于自身实际和行业特点,积极与国内外标杆企业对标,建立更加科学、规范、高效的管理体系和标准,不断提升企业竞争力。另一方面,加强和改善政府对企业的精准调控。以节约利用资源和提高资源综合利用为核心,明确和严格各行业节能降耗和资源综合利用的标准规范、市场准入条件和相关政策措施,促使企业眼睛向内,严格管理,挖掘潜力,真正走提质增效之路。