——改革开放40年陕西经济社会发展成就系列报告之十五

改革开放以来,党和国家各项强农惠农政策的实施,给农村注入了强大的动力和活力,农村取得了历史性的发展成就,农业生产持续增长,农村经济协调发展,农村基础设施明显改善,农村社会事业全面进步,农民生活水平显著提高。

一、农业生产全面发展,综合实力稳步增强

十一届三中全会以后,陕西农村经济进入新的历史发展时期,以家庭联产承包责任制为核心多种经济成份并存的农村经济体制改革,建立了适应社会主义市场经济发展要求的农村新经济体制框架,推动了农村生产要素的重新组合,激活了农村经济,特别是进入新世纪,各级党委、政府加大对农业的资本和技术等生产要素的投入,有力地推动了农业农村经济的持续快速发展。

(一)农业经济结构更加优化

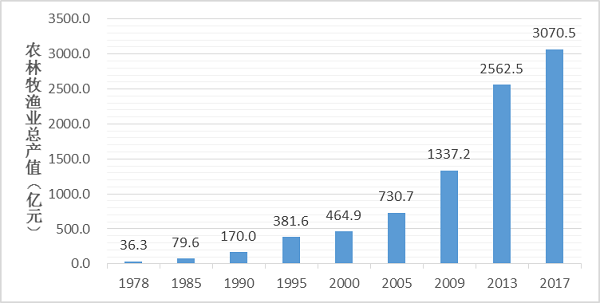

1、农业生产规模快速增长。改革开放以来,我省农业生产规模不断扩大。1978年全省农林牧渔业总产值36.3亿元,是1949年的4.5倍,年均增长5.3%;到2007年首次突破1000亿元大关达到1002.9亿元,到2011突破2000亿元达到2058.6亿元,到2017年突破3000亿元达到3070.5亿元,是1978年改革开放以来的84.6倍,年均增长12.1%;2017年实现农林牧渔业增加值1828.6亿元,是1978年的70倍,年均增长11.5%。

图1:陕西省主要年份农业总产值

2、农业产业结构不断优化。从农业产业结构看,陕西注重改善农业经济结构,逐步实现农业从数量增长型转为质量和效益同步增长,40年中,一产占国民经济总量比重不断下降,从1978年占经济总量比重的30.5%下降到2017年的7.9%,三次产业比重由四十年前的30.5:51.9:17.6变为目前的7.9:49.8:42.3;从农业总产值内部结构看,以粮食为主的单一生产格局逐渐被多种经营均衡发展的良好态势所取代,出现各业并兴,全面发展的好势头,种植业产值的比重由1978年的85.2%降至2017年的69%,畜牧业产值比重由1978年的11.5%增至2017年的21.6%,林业、渔业和农林牧渔服务业比重由1978年的3.3%增至2017年的9.4%。

(二)粮食生产能力稳步提升

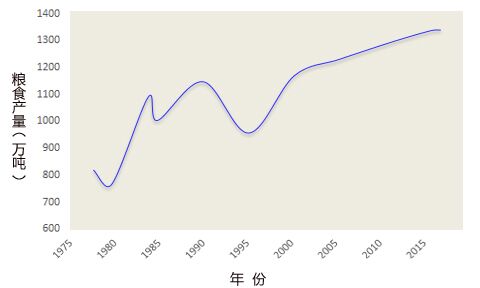

民以食为天,粮食是一切改革发展的基石。改革开放40年来,陕西一直把粮食安全放在农业发展的首位,克服耕地减少、人口增多等不利因素影响,积极发挥政策、资金、科学技术的作用,实现了粮食单产增加和粮食自给能力的不断提高。40年来,我省粮食生产可分为四个阶段:第一阶段,1978-1984年快速增长期,1984年全省粮食产量首次突破1000万吨大关,达到1024万吨,比1978年增长28.0%,平均年增长4.2%,结束了陕西吃粮靠调进的历史;第二阶段,1985-1995年波动期,十年间粮食生产在1000万吨上下波动;第三阶段,1996-2011年稳定增长期,这期间除了2001年和2003年,其他年份粮食产量均过千万吨,特别是1998年陕西粮食产量达1303.1万吨,达到历史最高水平;第四阶段,2012-2017年高产稳增期,除2014年外,粮食产量均高于1200万吨,实现了历史性突破。

图2:陕西历年粮食产量变化情况

(三)经济作物生产迈上新台阶

1、油料生产发展迅速。1978年以来,随着居民生活水平的不断提高,油料需求迅速增长,促进我省油料生产快速发展。2017年,全省油料作物播种面积466.6万亩,是1978年的2.4倍,年均增长2.2%;油料产量达到66.9万吨,是1978年的11.7倍,年均增长6.4%;油料作物亩产143.3公斤,是1978年的4.9倍,年均增长4.1%。

2、蔬菜播种面积和产量达到历史最高。蔬菜产业的迅速发展,不但满足了当地群众生活的需要,还有大量的时鲜蔬菜销往外地,有力的促进了菜农收入的快速增长,2017年全省蔬菜播种面积和产量都达到历史之最,蔬菜播种面积815.7万亩,比1978年增加697.7万亩,是1978年的6.9倍,年均增长5.1%;蔬菜总产量1974.8万吨,是1978年的10.3倍,年均增长6.2%。

(四)果业生产发展迅猛

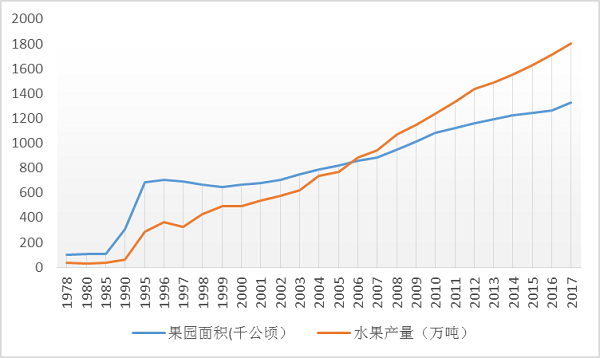

1、果业生产突破性发展。改革开放以来,我省各地结合资源优势,因地制宜、突出特色,不断加大以苹果为代表的优势特色果品的种植规模,水果种植面积不断扩大、水果产量不断提高。2017年,全省果园面积1324.9千公顷,是1978年的13.4倍,年均增长6.9%,园林水果产量1801.2万吨,是1978年的53.9倍,年均增长10.8%。2017年苹果产量1153.9万吨,是1978年的116.6倍,年均增长12.9%,猕猴桃种植面积超过6.7万公顷,总产量139.0万吨。

图3:1978-2017年陕西园林水果面积、产量

2、果业经济效益不断提升。随着果品产量的增加和质量的提高,陕西水果备受国内外客商的关注,畅销全国,远销欧洲、东南亚、北美、南美等地区。2017年,全省企业自营出口果品40.96万吨,出口额26.92亿元,分别比上年同期增长33.7%和30.1%,全省果品出口创汇占农产品出口创汇的80%以上;果品出口的国家和地区达到80多个,其中苹果浓缩汁出口31.63万吨,出口额20.68亿元,分别增长67.1%和53.4%,果品出口的快速发展和市场占有率的不断提高,更有力的促进了陕西果业的快速发展。

(五)畜牧业规模化水平不断提高

1、畜牧业强势发展,生产规模不断增强。我省一直把畜牧业作为农民增收的主导产业来抓,不断转变畜牧业生产方式,大力引进和繁育优良畜禽品种,全省畜牧业生产规模不断增强。2017年末,全省生猪存栏854.4万头,为1978年的1.1倍,年均增长0.2%;羊存栏868.5万只,为1978年的1.4倍,年均增长0.9%;家禽存栏7315.6万只,为1978年的6.2倍,年均增长4.8%,畜禽存栏的稳定增长和养殖水平的不断提高为产品产量的增长奠定了基础。2017年,全省肉类总产量111.84万吨,为1978年的7.9倍,年均增长5.4%;奶类总产量184.5万吨,为1978年41倍,年均增长10.0%;禽蛋产量60.1万吨,为1978年的25倍,年均增长8.6%。

2017年我省猪牛羊肉人均占有量26.8公斤/人,是1978年的5.3倍,禽蛋人均占有量15.8公斤/人,是1978年的17.6倍,奶类人均占有量48.4公斤,是1978年的30.3倍,肉蛋奶的成倍增长,改变着百姓的生活,群众不仅要吃饱还要吃好,更要吃出健康。

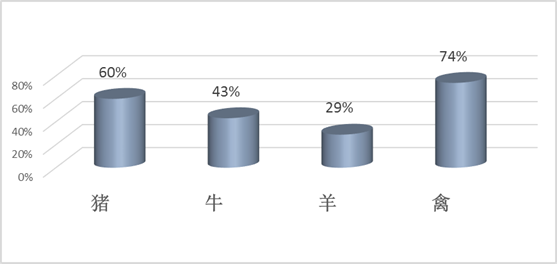

2、畜牧业规模化水平不断提升,更加注重可持续发展。目前,畜牧养殖方式已经从传统的农户散养向规模化、小区化、产业化经营转变,2017年全省生猪规模化养殖存栏占全省生猪存栏的60.1%,其中,生猪养殖企业生猪存栏占全省生猪存栏34.7%,高于全国平均水平5.5个百分点;牛规模化养殖存栏占全省牛存栏42.3%,高于全国平均水平3.6个百分点;羊规模化养殖存栏占全省羊存栏28.8%,其中,农业经营单位羊存栏占全省羊存栏13.2%,高于全国平均水平0.1个百分点;家禽规模化养殖存栏占全省家禽存栏的73.7%,家禽进入规模化生产历史新阶段。同时,全省更加注重现代生态养殖,利用先进的养殖技术,加快建设畜禽养殖示范小区等办法,积极解决畜禽养殖和生态环境的有机结合,有力的促进了全省养殖业的快速可持续性发展。

图4:2016年陕西畜牧业分品种规模以上养殖户占比情况

(六)现代农业步伐加快

1、农业机械化拥有量增加,机械化程度大幅提高。陕西一直把加快农业现代化作为农村经济发展的目标,特别是自2004年以来,为了加快农业现代化进程,省政府加大了对农村机械化发展的政策支持力度,在全省范围内对购置农业机械的农户进行补贴,这一政策调动了群众购买农机的积极性,有效的推进了全省农业机械化的快速发展。三农普数据显示,2016年全省主要粮食作物综合机构化率达到70.2%,其中,机耕、机播和机收率分别为77.8%、67%和63.2%,农业生产方式已转入到农业机械化作业为主的新阶段。2017年,全省农机总动力达到2242.5万千瓦,比1978年增加1851.2万千瓦,是1978年的5.7倍,年均增长4.6%;大中型拖拉机拥有量由1978年的1.5万台发展到2017年的12.4万台,年均递增5.6%。

2、以农业园区为抓手,加快全省农业现代化进程。农业丰则基础强,农民富则国家盛,农村稳则社会安,改革开放以来,陕西积极转变传统农业发展方式,秉承现代农业的发展思路,以现代物质条件装备农业,以现代科学技术改造农业,以现代产业体系提升农业,以新型农民发展农业,全面推进现代农业的快速发展。目前,全省省级现代农业园区有360个,基本涵盖了所有的农业行业,覆盖全省所有涉农区县,园区示范作用不断增强,辐射带动全省粮食、蔬菜、林果、畜牧业规模经济快速发展,引领农业生产经营模式由分散的小生产、粗放型、低效益,向大生产、集约化、高效益的现代农业方向转变。各地也以现代农业园区为抓手,结合当地实际,发挥园区在资本、技术、人才等优势,促进农业在生产、加工、流通和销售等环节的融合,增加农产品附加值,积极推进农业产业化经营,促进农民增收。全省将继续加强园区建设,发挥园区创新机制,激活农村生产要素,利用园区基础建设优势,带动农业基础设施建设,提高农业现代化基础建设。

(七)区域特色产业蓬勃发展

陕西地区特色明显,陕北、关中、陕南农业区域特色突出,陕北以羊、薯、杂粮为主导产业;陕南以瘦肉型猪、中药材、茶、食用菌、富硒绿色食品为主导产业;关中奶畜生产、园林花卉、现代农业、食品加工等优势突出。2017年关中地区果园面积占全省51.7%,牛存栏、家禽存栏分别占全省的50.1%和52.9%,在全省占比最大;西安、咸阳、宝鸡三市还形成了颇具规模的现代化奶畜养殖基地,与“银桥”、“蒙牛”、“光明”等多家知名品牌乳品加工企业合作,做大做强关中奶畜产业;陕北的延安和榆林羊存栏占全省羊存栏的71.1%,羊生产优势更加突出;陕南汉中、安康和商洛三市则依托秦岭独特的自然环境优势大力发展绿色产业,2017年茶园面积219.7万亩,是1978年的4.7倍,茶叶产量由1978年的1408吨增加到6.8万吨,增长了48.3倍,为当地农民增收创造了更多条件。经过改革开放40多年的培育和发展,陕西区域特色的优势农业主导产业正在助力区域经济展翅腾飞。

二、农村社会事业快速发展

改革开放以来,全省各地按照统筹城乡发展的要求,不断加大对农村基础设施建设力度,农村社会事业得到长足发展,农村公共服务能力不断提升、生态文明建设有效推进。

(一)基础设施建设更加完善

随着全省各级各部门对农村基础设施的投入力度不断加大,全省农村基础设施显著改善,群众饮水不再困难,交通更加便捷,信息来源更广更及时。第三次农业普查显示,2016年末,全省已经实现村村通电、村村通电话;99.7%的村已通公路,比十年前提高10.1个百分点;有59.0%的村生活垃圾集中处理或部分集中处理,比十年前提高47.9个百分点;53.3%的村完成或部分完成改厕,比十年前提高35.5个百分点。

(二)文化教育卫生状况明显改善

改革开放40年来,陕西科技教育发展迅速,体育事业蓬勃发展,医疗卫生事业不断发展壮大,形成了覆盖全省的医疗保障体系。第三次农业普查显示,有幼儿园、托儿所的村占全部村的比重为22.9%,比十年前提高2.0个百分点;有体育健身场所的村比重为56.0%,比十年前提高51.5个百分点;有图书室文化站的村比重为62.9%,比十年前提高55.8个百分点;有卫生室的村比重为84.4%,比十年前提高19.4个百分点;生活用能源结构发生较大变化,做饭取暖使用能源由历史上主要使用柴草和煤为主,逐渐转变为使用电、天然气、液化石油气等更为清洁的能源,生活方式更为绿色生态。

(三)新型农业经营模式创新发展

随着农村基础设施条件逐步改善,农民生活发生了翻天覆地的变化,对美好生活的向往更加强烈,大量返乡下乡人员在农村创业创新,为农村发展增添了新的活力。农村经济新的发展模式不断涌现,在工商、财政、税收、金融保险等各方面的支持下,全省农民专业合作社、家庭农场、农业产业化龙头企业等各类新型经营主体大量涌现。2016年末,陕西省开展旅游接待的村占全部村的比重为5.8%,农村电商从无到有,超过20.8%的村有电子商务配送站点,有2590户规模农业经营户和2255个农业经营单位通过电子商务销售农产品。从事设施农业、循环农业、工厂化生产的规模农业经营户和农业经营单位大量涌现。

三、农民收入快速增长,生活质量显著改善

改革开放40年以来,陕西农村发生了翻天覆地的变化,农村经济实现跨越式发展,农村居民收入快速增长,生活质量显著改善,社会事业全面发展,广大农民跨步奔向全面小康。

(一)农民收入大幅增加

1、农村居民可支配收入大幅增加,城乡收入差距持续缩小。改革开放以来,陕西认真贯彻落实新时期党中央对农民“多予、少取、放活”的方针,大大提高了农民的生产积极性,农民收入大幅增加。农村居民人均可支配收入从1978年的134元增加到2017年的10265元,增长了75.6倍,年均增长11.8%;十八大以来,陕西坚持新增财力和财政收入向民生倾斜,优化收入分配制度,强化惠农支农政策,城乡居民收入差距进一步缩小,城乡统筹发展速度加快,2004—2017年,农村居民收入增速持续快于城镇居民,年均增速高于城镇居民2个百分点,城乡收入比由2003年的3.87:1降至3.00:1,收窄0.87。

2、农民收入来源多元化,收入结构发生根本变化。随着经济的快速发展,就业机会越来越多,农业劳动生产率极大提高,更多的农民走出农业生产,从事各种非农生产活动,促进了农业产业结构的调整,增加了更多收入的渠道,收入来源更加多样。2017年农村居民可支配收入结构中工资性收入占比41.7%,超过家庭经营收入10.1个百分点,已成为农民增收的主要渠道;2017年,家庭经营收入中二三产业收入已经占到27.8%,而在1980年,陕西农村居民家庭经营收入二三产业收入仅占7.6%;国家对农业税的减免、粮食补贴到户等一系列惠农措施的落实直接促进农民增收,2017年,陕西农村居民人均转移净收入2566元,比1998年的69元增长36倍,占农村居民人均可支配收入的比重由4.9%增至25%。

(二)生活消费水平显著提高

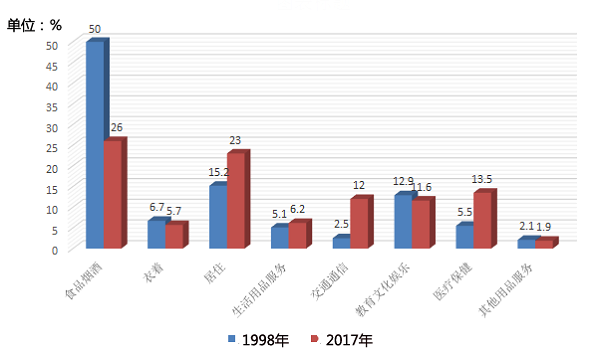

1、消费结构更优化。随着农民收入水平的提高,为生活水平的不断提高提供了必要的物质保障,普通百姓从过去的温饱阶段逐步发展过渡到小康,再向全面小康迈进,在这个过程当中居民的消费结构在不断加快升级,传统的衣食住行已经让位于吃得安全、穿得时尚、住得舒适、行得便捷等享受型消费,不断下降的恩格尔系数见证了这伟大的时代变迁,1980年改革开放之初农村居民恩格尔系数为59.8%,1998年降为50%,到目前已经下降至26%以内,老百姓消费支出中用于食品这种必需品的消费权重不断下降,把更多的消费支出用到一些耐用消费品特别是一些服务类的消费当中,老百姓的生活更加丰富多彩。

图5:1998、2017年陕西农村居民人均生活消费支出占比

2、消费层次逐渐提高。经过40多年的努力发展,农村居民追求舒适、便捷的享受型消费正成为农村消费新热点。2017年农村居民人均消费支出8568元,是1978年的63.9倍,年均增长11.2%,特别是近几年,像汽车、手机、空调、热水器等享受型消费增长迅速。三农普数据显示,2016年末,陕西省平均每百户农户拥有小汽车23.97台,比2006年增加21.27台;彩色电视机110.93台,增加25.23台;电脑25.33台,增加24.43台;手机254.86部,增加183.86部。

四十年的改革开放,陕西农村经济发展成就巨大。站在新的历史起点上,展望未来,任重道远,陕西农村经济面临的挑战与机遇并存,全省上下只有团结一致,一如继往的坚持改革开放,坚持艰苦奋斗,开拓进取,陕西农村经济和社会发展将会以一个更为精彩的面貌展现在人民面前。