——改革开放40年陕西经济社会发展成就系列报告之十

在经济社会发展的过程中,人口问题始终是一个举足轻重的因素。改革开放40年来,随着计划生育工作的不断深入和生育政策的逐步完善,陕西人口再生产实现了现代型的转变,人口自然增长速度过快得到有效控制,人口素质大幅提高,人口分布与经济发展更趋协调,并在过去的十年中形成了有利于经济发展的人口红利期。由于人口年龄结构变动,可以预见,未来的人口问题将趋向多元化、复杂化,人口发展将从单纯控制人口数量转向总量与结构统筹规划问题。

一、人类发展指数显著提升

联合国人类发展指数(HDI),以“预期寿命、教育水平和生活质量”三项基础变量,用以衡量联合国各成员国经济社会发展水平的指标,使用它来衡量各个国家人类发展水平。这四十年中,人类发展指数涉及的相关指标,都得到较快提升。

(一)人均预期寿命显著延长

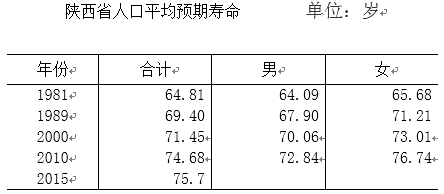

改革开放以来,随着生活水平的提高和公共卫生事业的进步,我国人口总体健康状况有了极大改善,人均预期寿命显著提高。1981年我省人口平均预期寿命为64.81岁,据省卫计委数据,2015年提高到75.7岁,提高了10.89岁,年均0.32岁。其中男性平均预期寿命从1981年64.09岁提高到2010年的72.84岁,女性从65.68岁提高到76.74(表1:1981-2015年陕西人口平均预期寿命)。

(二)平均受教育年限增加

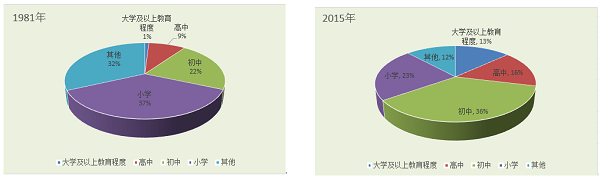

陕西作为文化大省十分重视科教工作,各级政府对教育的投入逐年增加,基础教育和成人教育大力发展,高等教育普及程度不断提高,陕西人口的文化素质大幅提升。2015年,全省常住人口中,具有大学(指大专以上)教育程度人口为500.15万人;具有高中(含中专)教育程度人口为592.12万人;具有初中教育程度人口为1380.48万人;具有小学教育程度人口为864.02万人。同1981年相比,每10万人中具有大学教育程度人口是970人上升为13197人,增长了13.6倍;具有高中教育程度人口由8810人上升为15624人;具有初中教育程度人口由21720人上升为36425人;具有小学教育程度人口由36640人下降为22798人。

二、人口结构呈现新特征

(一)城镇常住人口突破2千万,年均增加46万

全省常住人口城镇化率由1982年第三次人口普查城镇人口550.31万增加到2017年的2178.15万,城镇人口比重由19.0%提升至2017年的56.79%,年均提升1.07个百分点。伴随着城镇化进程的不断加快,城镇人口快速增长,人口聚集效应逐渐增强。2012年全省城镇常住人口首次超过农村,占比达到50.02%;2015年,城镇常住人口首次突破2000万,达到2045.12万人,此后城镇化水平不断提高。

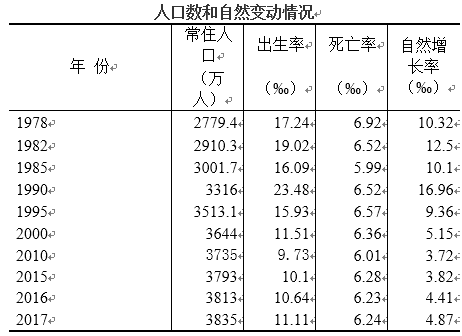

(二)生育水平保持稳定,实现了人口总量的平稳增长

1978年到2017年,陕西的人口发展经历了“低―高―低”的发展过程。常住人口总量由2779万增加到3835万,增加1056万人,增长37.8%。1978年到1990年,由于人口发展的惯性,总人口的增长在波动中上升,1990年达到改革开放30年人口增长的最高峰,此间人口年增长速度也为最高,出生率达到23.48‰;1991年到2017年,人口增速平稳持续下降,2010年人口出生率下降到9.73‰,此后出生率稳步小幅回升,到了2017年人口出生率是11.11‰。

陕西人口增速减缓,人口和计划生育政策的成功实施起着决定性作用,随着2014年末,计划生育政策调整为放开“单独二孩”再到2016年末“全面二孩”政策实施,出生率有所上升。加之外出务工人员的部分回流,一定程度上也影响陕西常住人口的增长。

(三)家庭户规模趋向小型化

随着经济社会发展和人民生活水平的提高,人们思想观念也在不断转变,少生优育逐步成为现代家庭组合的导向,使得小型化家庭户越来越明显地成为主体。主要表现在:一是家庭户规模呈逐步缩小趋势;二是以两代户为主要特征的小型化核心家庭占主体。20世纪80年代初,全省家庭户规模为4.48人,到90年代初减少为4.06人,2000年又减少为3.57人,至2010年只有3.22人,再到2015年为3.15人。从家庭代际关系看,2015年二人户、三人户的家庭所占比重分别达到23.8%和26.8%,这就是说,相当于一半以上的家庭为“两口、三口”小型家庭,同时,随着住房条件改善和家庭生育观念转变,越来越多的大家庭“裂变”为小家庭,“两口、三口”成为现代家庭的主流,2015年全省两人户和三人户占所有家庭户的50.6%,比1982年的20.4%提高30.2个百分点。家庭户规模向小型化、核心化发展必然带来消费、就业、劳动力供给等方面的相应变化,并对今后家庭养老模式、独生子女教育、居民住房需求等都将产生长远的影响。

三、就业结构不断优化,失业率得到有效控制

(一)产业结构不断升级,就业结构日趋优化

改革开放40年来,经过政府和社会各方面的共同努力,陕西就业工作取得了举世瞩目的成就,就业规模不断扩大,就业结构经过调整不断趋于合理。2017年末,陕西就业人员达2072万人,比1978年的1078万人增加了994万人,平均每年增加25万人。

经济的发展和产业结构的调整,促进了就业结构的进一步优化。2017年全省第一产业就业人员790万人,第二产业426万人,第三产业856万人,第一、第二和第三产业就业人员的比重由1978年的71.05:17.90:11.04转变为2017年的38.1︰20.6︰41.3。第一产业比重降低了33个百分点,三产比重上升30.3个百分点,一、三产业就业人员的变动率明显高于第二产业,比重增长较快的第三产业表明陕西产业结构升级明显,就业结构逐步合理。

(二)城镇登记失业率得到有效控制

40年来,陕西省委和政府根据不同时期的劳动力资源和就业形势适时调整就业政策,将促进就业和增加就业岗位作为宏观调控的主要目标纳入各个时期的国民经济和社会发展规划,在努力扩大就业的同时,采取多种措施加强失业调控。随着经济的快速增长和各项扩大就业政策的逐步落实,城镇登记失业率由1980年的7.1%降到2017年3.28%的低水平。

(三)人口步入老年型行列

人口年龄结构的变化是一个地区人口发展轨迹的综合反映。改革开放初的1982年,0-14岁少年人口、65岁及以上老年人口和15-64岁人口比重分别为33.06%、4.57%和62.40%,人口年龄构成属于典型的成年型;2010年,0-14岁、65岁以上、15-64岁人口比重为14.71%、8.53%和76.76%,老年人和成年人的比重继续上升,人口继续老化;2017年1%人口抽样调查,0-14岁少儿人口比例已经下降到14.34%,15-64岁人口占74.86%,65岁及以上人口上升为10.80%,老年人口比重超过了老年型人口的标准,陕西的人口年龄结构已经完成了由成年型向老年型转变的过程进入老年型人口的行列。