百舸争流 奋楫者先

郡县治,则天下安。县域经济是我省区域经济的重要组成部分,是推动区域经济发展最具特色最具活力的板块。近年来,在省委、省政府的高度重视下,陕西县域经济获得了较快发展,2017年全省78个县(市)实现GDP近万亿,达到9956.24亿元,同比增长8.5%,成为推动全省经济发展的重要支撑力量。当前,陕西正处在追赶超越的关键时期,加快县域经济发展,全面提升县域经济发展水平,对确保全省经济高质高效增长,决胜全面小康意义重大。需要关注的是,陕西三大区域县域经济发展差异较大,协调性低,影响了全省县域的整体发展水平,各区域县(市)唯有加紧追赶,不断超越,展现更快、更好的发展态势,才可能尽快缩小差距,更好地推动三大区域协调发展,进一步提高全省整体发展实力。

一、三大区域县域经济总体发展状况

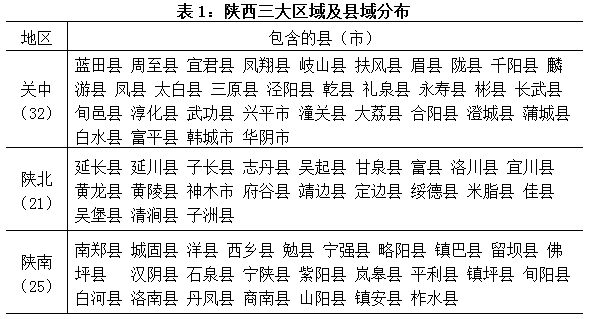

关中地区包括西安市、铜川市、宝鸡市、咸阳市、渭南市、杨凌示范区,下辖32个县(市),县域面积4.13万平方公里,约占全省的20.1%;县域人口1149.45万人,其中城镇人口487.72万人,城镇化率约为42.43%。2017年,关中有5个县进入“全省十强县”,4个县进入“争先进位前十县”,7个县分别获“现代农业强县”和“新型工业强县”,在全省县域经济综合排名前20位的县(市)中,关中占据9席,成为推动全省县域经济发展的中坚力量。

陕北地区包括榆林市和延安市,下辖21个县(市),县域面积6.24万平方公里,约占全省的30.3%;县域人口402.22万人,其中城镇人口219.66万人,城镇化率约为54.61%。2017年,陕北有3个县进入“全省十强县”,4个县进入“争先进位前十县”,2个县获“现代农业强县”,在全省县域经济综合排名前20位的县(市)中,陕北占据6席,成为全省县域经济发展重要的支撑区域。

陕南地区包括汉中、安康、商洛三市,下辖25个县,县域面积6.34万平方公里,约占全省的30.8%;县域人口652.97万人,其中城镇人口291.23万人,城镇化率约为44.60%。2017年,城固、南郑2县在激烈的竞争中脱颖而出,跻身“全省十强县”,至此,陕南实现十几年来在“全省十强县”0的突破,另外有2个县进入“争先进位前十县”,6个县分别获“新型工业强县”和“生态建设强县”,在全省县域经济综合排名前20位的县(市)中,陕南占据5席,成为促进全省县域经济发展的新生力量。

二、2017年三大区域县域经济发展水平对比

(一)经济实力

从GDP总量看,2017年,关中、陕北和陕南实现GDP分别为4232.04亿元、3347.79亿元和2376.41亿元,占全省县域比重分别为42.5%、33.6%和23.9%。

从县均GDP看,2017年,关中、陕北和陕南县均GDP分别为132.25亿元、159.42亿元和95.06亿元;关中、陕北分别高于全省县均GDP4.61亿元、31.78亿元,陕南低32.58亿元。

从人均GDP看,2017年,关中、陕北和陕南人均GDP分别为36863元、83308元和36435元;陕北高于全省县域人均GDP38096元,关中、陕南分别低8349元、8777元。

从经济强县看,2017年,全省县域GDP超过100亿元的县(市)有36个,其中关中19个,陕北8个,陕南9个。

(二)产业结构

从三次产业构成看,2017年,全省县域三次产业之比为12.8:56.1:31.1,其中关中为16.5:51.7:31.8,陕北为6.6:63.7:29.7,陕南为15.0:53.1:31.9。

从三次产业规模看,第一产业关中、陕北和陕南分别为742.57亿元、222.84亿元、366.74亿元,关中分别是陕北、陕南县域的3.2倍和2.0倍,占全省县域一产的55.5%,是陕西农业主产区;第二产业关中、陕北和陕南分别为1925.99亿元、2105.93亿元、983.48亿元,陕北分别是关中和陕南的1.1倍和2.1倍,陕北是陕西县域工业的支撑力量;第三产业关中、陕北和陕南分别为1344.24亿元、997.1亿元、758.67亿元,关中分别是陕北、陕南县域的1.3倍和1.8倍,关中是陕西县域服务业的增长极。

(三)居民生活

从农村居民收入看,2017年,全省农民可支配收入10265元,超过这一水平的县(市)全省有29个,其中关中15个,陕北14个。

从城镇居民收入看,2017年,全省城镇居民人均可支配收入30810元,超过这一水平的县(市)全省有26个,其中关中13个,陕北13个。

(四)发展活力

2017年,全省县域招商引资实际到位资金4006.62亿元,其中关中、陕北和陕南分别为1739.23亿元、909.32亿元、1358.07亿元,占全省县域的比重分别达到43.4%、22.7%和33.9%。从到位资金数看,关中分别是陕北、陕南县域的1.9倍和1.3倍。

2017年,全省县域非公经济占比48.1%,其中关中、陕北和陕南分别为54.1%、36.2%、54.2%,关中、陕南分别超过全省县域水平6和6.1个百分点。全省县域非公经济占比超过50%的县(市)有48个,关中有23个,陕北7个,陕南18个。

(五)发展潜力

2017年,全省县域固定资产投资10580.66亿元,其中关中、陕北和陕南分别为6386.96亿元、1665.69亿元、2528亿元,占全省县域的比重分别达到60.4%、15.3%、23.9%。从投资额看,关中分别是陕北、陕南县域的3.8倍和2.5倍。

2017年全省固定资产投资过百亿元的县(市)有41个,其中关中25个,陕北5个,陕南11个;全省固定资产投资超过200亿元的县(市)有18个,其中关中16个,陕北、陕南各1个。

(六)发展动力

2017年,关中、陕北、陕南县域GDP增长速度分别为8.5%、7.5%、10.0%,陕南高于全省县域平均增速1.5个百分点,继续领跑三大区域。

从工业增加值增长速度来看,关中、陕北、陕南县域分别为10%、6%、14.7%,关中、陕南分别高于全省县域平均增速0.8和5.5个百分点,陕南速度最快。

从城镇固定资产投资增长速度来看,关中、陕北、陕南县域分别为17.5%、8.3%、23.2%,在全省县域固定资产投资增速高于20%的38个县(市)中,关中13个,陕北5个,陕南占据20个。从民间固定资产投资增长速度来看,关中、陕北、陕南县域分别为8.2%、4.7%和21.9%,陕南不仅增速最快,且远高于全省县域平均增速10.9个百分点。

从社会消费品零售总额增长速度来看,关中、陕北、陕南县域分别为14.0%、12.8%、13.4%,在全省县域社会消费品零售总额增速高于14%的37个县(市)中,关中15个,陕北9个,陕南13个。

三、三大区域县域经济发展类型及分布

(一)基于象限图法的县域经济发展类型

利用标准化公式将区域内2014-2017年间各县域单元的人均GDP和GDP总量数据标准化,构成三大区域县域人均GDP(图1)和GDP总量(图2)变化趋势图。

1、根据人均GDP划分的四种类型

根据2014年人均GDP大小和3年来的增长量来看(图1),三大区域各县域的人均GDP增长可分为四种类型,分布在四个象限内。第一象限内的县域,人均GDP水平较高,增长也比较快,二者均高于县域平均水平,如神木市、府谷县、韩城市、彬县等,该类型县域占全部县域的7.7%,主要分布在关中和陕北。第二象限内的县域,2014年人均GDP较低,但3年来增长较快,如子长县、眉县、太白县、石泉县、白河县等,此类县域占据陕西的53.9%,三大区域皆有分布,超过一半在陕南。第三象限内的县域,人均GDP水平低且增长也比较缓慢,此类县域约占陕西的26.9%。第四象限内的县域,2014年人均GDP高于平均水平,但近年来增长比较缓慢,如吴起县、志丹县、洛川县、延川县等,占陕西的11.5%。

图1:2014-2017年县域人均GDP增长类型象限图

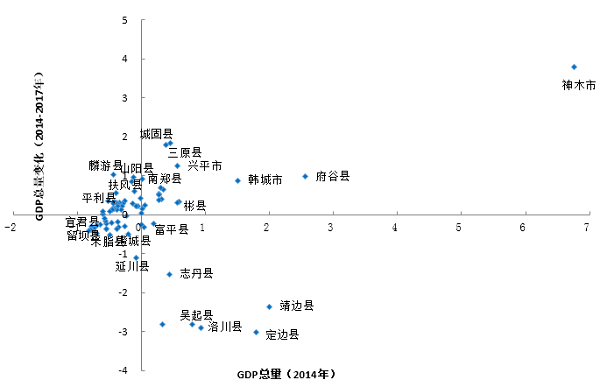

2、根据GDP划分的四种类型

综合20014年GDP大小和3年来的增长量来看(图2),三大区域县域GDP增长主要呈现四种类型,分布在四个象限。第一象限内的县域GDP总量大且近年来增长较快,两者均高于平均水平,如神木市、府谷县、韩城市、兴平市、三原县等,该种类型的县域占陕西的23%,主要分布在关中。第二象限内的县域,2014年GDP水平较低,但近年来增长较快,如眉县、扶风县、武功县、山阳县、洋县等,此类县域约占陕西的34.6%,关中、陕南各半。第三象限内的县域GDP总量小且经济增长相对较慢,两者均低于县域经济平均水平,此类县域占据陕西的32.1%。第四象限内的县域,GDP总量大但增长较缓慢,如洛川县、吴起县、志丹县、富平县等,此类县域占据陕西的10.3%。

图2:2004-2014年县域GDP增长类型象限图

3、县域经济发展类型

综上所述,按照GDP总量的大小以及人均GDP增长的快慢,可以将三大区域县域经济发展划分为以下几种类型:(1)活跃型,如神木市、府谷县、韩城市等,其GDP总量大,人均GDP增长也较快。GDP的增长带来了社会经济的发展,人民生活水平的提升,生活质量明显改善。(2)潜力型,如陇县、武功县、绥德县、山阳县、西乡县等,该类县域GDP总量不大,但人均GDP增长较快,人民生活得到较大改善。(3)滞后型,如宜川县、黄龙县、白水县等,此类县域GDP总量较低,人均GDP增长也较为缓慢,经济发展相对滞后。(4)缓慢型,如洛川县、志丹县、旬邑县等,该类县域GDP总量大,但人均GDP增长较慢,县域经济发展遇到困难,人民生活水平改善程度不大。

(二)三大区域县域经济发展类型的分布

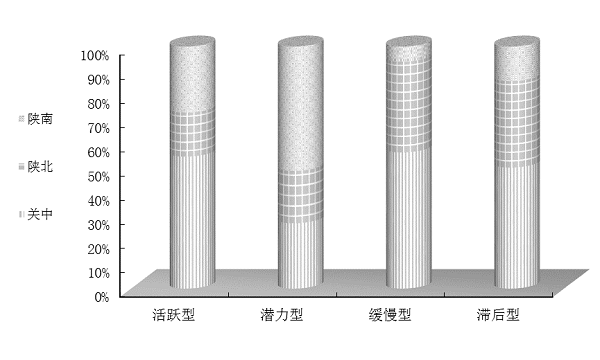

1、各经济发展类型县域情况。纵观3年来4种类型县域情况:活跃型县域11个,占全部县域的14.1%;潜力型县域37个,占全部县域的47.4%;缓慢型县域16个,占全部县域的20.5%;滞后型县域14个,约占全部县域的17.9%。经济发展速度较快或水平较高的县域(包括活跃型、潜力型、缓慢型县域)主要分布在北部资源禀赋好或中部铁路、公路沿线以及工商业发展基础好的区域以及陕南自然资源丰富、县域发展速度较快的大部分县域。但同时在陕北、关中、陕南也存在着少部分经济滞后型县域。

图3:三大区域县域经济发展类型的分布及比例

2、各发展类型的县域在陕西三大区域的分布。如图(3)所示,经济活跃型县域过半分布在关中,约占总数的54.5%;其次为陕南,占27.3%;陕北只占18.2%。这与前些年(2004-2014年)关中、陕北占据全部活跃型县域的格局发生了很大变化,陕南迎头赶上。经济潜力型县域有37个,较以前大幅增加34个,其中过半在陕南,约占总数的51.4%;关中、陕北各占27.0%、21.6%。经济缓慢型县域主要分布在关中和陕北,关中占56.3%,陕北占37.5%,陕南仅占6.3%。而2004-2014年间,占全部县域份额较大的经济滞后型县域由52个大幅缩减为14个,三大区域均有分布,关中最多,占所有滞后型县域的50%,陕北次之,占35.7%,陕南则占14.3%。

3、综合来看,各种发展类型的县域在三大区域分布存在明显差异,关中、陕北、陕南县域经济发展具有显著的不均衡性。总体来说,经济发展陕北、关中实力较强,但陕南速度较快,潜力大。从内部情况看又各不相同:从关中来看,活跃型和潜力型县域占据关中的50%,缓慢型占28.1%,滞后型则占据21.9%;陕北活跃型和潜力型县域占据47.6%,缓慢型、滞后型分别占28.6%、23.8%;陕南活跃型和潜力型县域占据88%,缓慢型和滞后型仅占4%和8%。

四、对三大区域县域经济发展的几点建议

三年来,全省县域深度推进脱贫攻坚、深化供给侧结构性改革、加快追赶超越步伐,不断在壮大县域经济的道路上奋楫直追,三大区域县域经济格局也悄然发生变化,许多曾经的落后县域在全省坚持“强关中、稳陕北、兴陕南”思路,以及大力实施“一县一策”政策的支持下,依靠自身区域、资源优势,确定特色产业发展路径,充分发挥主导作用,实现了经济较快发展,改变了落后面貌。但在经济社会发展的同时,各区域间及区内差异不断扩大。数据显示,2017年,关中县域GDP是陕北的1.3倍,陕南的1.8倍;县均GDP陕北是关中的1.2倍,陕南的1.7倍;人均GDP陕北均为关中和陕南的2.3倍,区域间差异显而易见。而在区域内这种差异性也长期存在,其中以陕北地区县域间差异最大,2017年全省县域GDP最高的县和倒数第二位的县均在陕北,两者差距约为71倍,如此悬殊的差异出现在同一区域内,也显示了区域内发展的极度不平衡性。这种不均衡的发展格局在一定程度上制约了全省县域经济的发展。因此,在加快三大区域县域经济发展的同时,要努力缩小县域经济差异,补齐县域经济短板,促进县域经济转型,实现县域经济健康、稳定、协调发展。

第一,加大对贫困县的扶持力度,提高贫困县人均收入,加快推进移民搬迁脱贫,教育脱贫、健康脱贫、生态脱贫、兜底脱贫、社会帮扶等政策,完善政府救助、社会救助和保险救助“三位一体”救助机制,实现稳定脱贫,确保整个县域都能分享到经济发展的成果。

第二,把产业培育和发展作为兴县强县的重要支撑,要根据自身优势,立足资源禀赋,采取适合本地区的经济发展模式,注重市场导向,突出发展特色经济、规模经济,实现产业集群,打造一批现代农业大县、新型工业强县和生态旅游名县。

第三,推动县域经济扩规模优结构上水平,在稳增长的同时优化产业结构,淘汰低效产能,加快能源资源类产业深度转化,培育新的动能,转变发展模式,打造主导产业和特色产业,将产业做精做深,增强竞争力。

第四,要深化“放管服”改革,优化营商环境,强化招商引资,引进智力资源,推进科技与企业紧密融合,着力发展战略性新兴产业,改进金融服务,发展现代服务业,放手发展民营经济,激发市场活力和社会创造力,增强县域经济活力。

第五,统筹城乡经济发展,加快推进城镇化建设,把城镇建设作为兴县强县的重要基础。在完善城镇基础设施网络和公共服务体系的基础上,增强城镇承载产业,聚集人口的能力,不断提高县域城镇化率,构建特色鲜明、布局合理的城镇体系。

第六,全面实施乡村振兴战略,推动农业提质增效、农村文明进步、农民增收致富。发展特色现代农业,加快建设苹果、猕猴桃等果业优势产业带,稳步扩大茶叶生产规模,建立陕西农业大数据平台,积极推广“互联网+现代农业”;提高农业综合生产能力和发展质量,促进农村一二三产业融合发展;加快美丽宜居乡村建设,加强农村基础设施建设;增强乡村振兴制度性供给,发展多种形式适度规模经营,鼓励引导工商资本参与乡村振兴,实施新型农业经营主体、新型职业农民培育工程,推进小农户和现代农业发展有机衔接。

注:因彬州市、南郑区均为2018年改名,所以本文均采用2017年以前旧称:彬县、南郑县。