2017年,在我国经济发展步入新常态,煤炭、钢铁行业供给侧改革的背景下,我省规模以上工业主要能源产品产量平稳增长,煤炭生产回暖显著,盈利能力提升;原油、天然气等产品产量保持平稳,可再生能源发展势头良好,电力生产结构进一步优化。在经济转型和环保需求推动下,规模以上工业能源消费低速增长,能源消费的行业结构和品类结构改善,煤炭消费占比下降,高耗能行业占比首次低于全国平均水平,单位工业增加值能耗继续下降。关中地区工业用煤削减工作取得成效。

一、能源生产情况

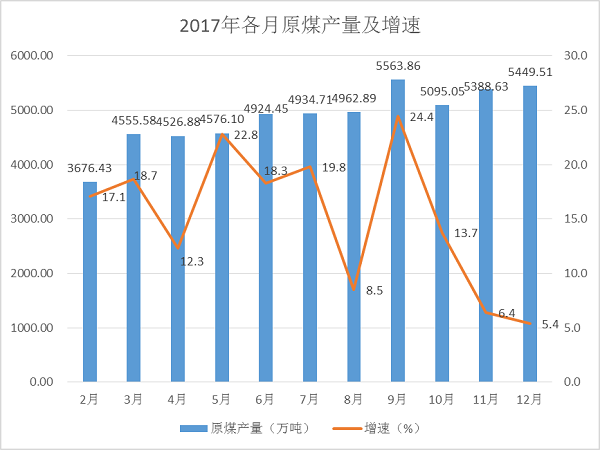

(一)原煤产量稳步增长,盈利能力提升

煤炭作为我省的主要能源产品,2017年煤炭产量保持较快增长,为全省经济保持稳步增长发挥了强有力的支撑作用。2017年我省规上工业原煤产量为56959.93万吨,增长10.6%,比全国3.2%的增速高7.4个百分点,增速位居全国第一,是继2015、2016年原煤产量连续下降后首次实现上升。分月度来看,各月产量增速差异较大,其中,9月增速最高,12月增速最低,总体来看,原煤产量月度环比呈现上升态势。

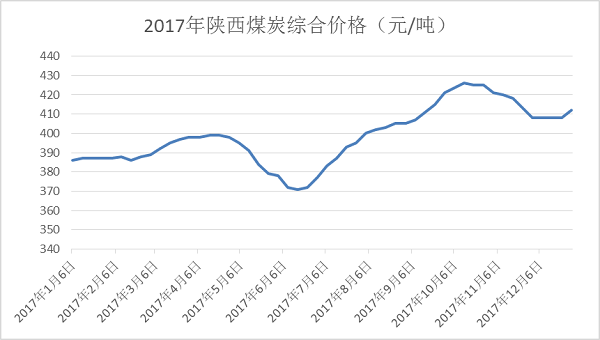

2017年我省煤炭综合价格延续2016年上涨趋势,呈持续波动上涨状态。1月至4月,煤炭综合价格平稳上涨,5月至6月中旬,煤炭综合价格出现了速度较快的下降,6月中旬后煤炭综合价格大幅上涨,直到10月份达到价格最高值426元/吨,11月开始煤炭价格小幅下降并保持到平稳状态。由于煤价维持在高位,2017年我省规上工业煤炭开采与洗选业总产值增长35.3%,超过产量增速25个百分点,行业盈利能力显著提升。

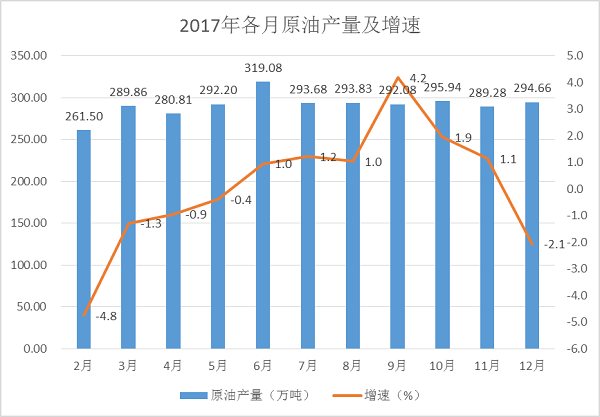

(二)原油产量基本持平

2017年度我省规上工业原油产量3489.82万吨,比2016年下降0.4%,降幅较上年同期收窄6个百分点,与全国4%的降幅相比,我省的原油产量相对稳定。从各月的增速看,各月的原油产量速度先升后降。2-9月,增速逐渐上升,由负转正,从-4.8%提高到4.2%。9月后增速开始回落,10月、11月和12持续回落,12月下降到-2.1%。

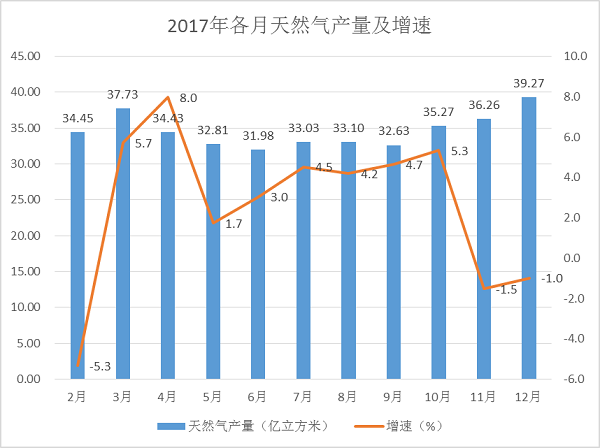

(三)天然气产量小幅增长

天然气是清洁能源,也是我省的重要能源产品之一。2017年我省规上工业天然气产量419.40亿立方米,同比增长1.8%,增速较上年同期加快2.8个百分点,是近三年增速最高的一年。从各月数据来看,天然气产量呈波动状态,但总体呈增长趋势。从增速看,除2月、11月和12月为负增长外,其余各月产量同比增长,4月增速最高,达到8.0%。从产量看,6月产量最低,为31.98亿立方米,12月最高,达到39.27亿立方米。

(四)发电量平稳上升

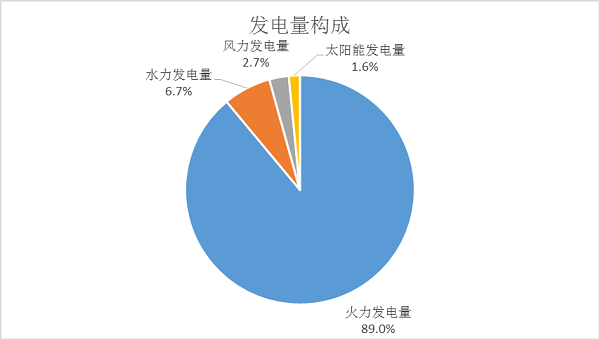

2017年我省规上工业发电量为1781.39亿千瓦时,同比增长5.3%。从各月的发电量看,月度发电量和季节关系密切,冬夏用电较多,发电量也较高。从发电量构成来看,火力发电量1585.14亿千瓦时,水力发电量119.72亿千瓦时,风力发电量48.91亿千瓦时,太阳能发电量27.62亿千瓦时,分别占总发电量的89.0%、6.7%、2.7%和1.6%。其中,水力、风力和太阳能发电属于可再生能源发电,三者合计占发电量的11%,较2016年上升2.1个百分点,显示出我省发电结构有所优化。

二、全省规上工业能耗低速增长,用能结构改善

(一)规模以上工业能耗低速增长

伴随着经济进入新常态以及全社会对大气污染治理、环境保护的高度重视,我省高耗能行业能耗增长放缓,规上工业能耗低速增长。2017年我省规上工业综合能源消费量9001.61万吨标准煤,较上年同期增长1.6%,增速较上年同期回落2.4个百分点。六大高耗能行业能耗增长0.7%,增速较上年同期回落4.4个百分点。其中,化学原料及化学制品制造业能耗增速较上年同期回落8个百分点;电力、热力的生产和供应业能耗增速回落6个百分点;石油加工、炼焦及核燃料加工业能耗增速回落5.8个百分点。

(二)高耗能行业能耗占比下降

高耗能行业能耗占规模以上工业能耗比重的变动趋势是国家节能降耗考核的重要指标,近年来,我省高耗能行业能耗占比持续下降,2017年我省高耗能行业占规上工业能耗比重为80.6%,较上年同期下降1.3个百分点,下降幅度近三年内最大,高耗能行业占比低于全国平均水平0.5个百分点。

除高耗能行业本身增长放缓之外,非高耗能行业增长较快是高耗能行业占比下降显著的另一方面原因。2017年,我省非高耗能行业能耗增长5.4%,增速较上年同期加快6.6个百分点,增速超过高耗能行业4.7个百分点,增速加快幅度超过高耗能行业11个百分点,汽车制造、设备制造、纺织业等非高耗能行业较快增长,工业行业结构向低用能强度的方向改善;部分行业单耗水平继续下降,工业单位增加值能耗较上年同期下降6.1个百分点,降幅较上年同期扩大2.3个百分点。

(三)规上工业煤炭消费增速减缓

2017年,我省规上工业煤炭消费量16719.91万吨,较同期增加313.09万吨,增速1.9%,较上年同期回落6.8个百分点。关中地区煤炭消费量6739.66万吨,较同期削减280.49万吨,陕北煤炭消费量9565.69万吨,较同期增加597.53万吨。陕南煤炭消费量414.56万吨,较同期削减3.94万吨。

2017年8月份开始,伴随着关中地区规上工业用煤削减的大力推进,关中地区空气质量优良天数比例较上年同期大幅增长,工业用煤削减成效显现。

在关中地区用煤削减任务推动下,全省规上工业能源消费中煤炭占比下降,2017年规模以上工业一次能源消费(扣除投入洗煤的原煤)中煤炭占比75.5%,较上年同期下降1.1个百分点;终端能源消费量中煤炭占比72.5%,较上年同期下降1.5个百分点;能源转换投入中煤炭占比77.2%,下降1个百分点。能源消费中天然气、电力占比分别上升0.9和0.3个百分点,能源消费品类结构向清洁化的方向改善。

(四)加工转换总效率较上年同期提高

2017年,我省规上工业加工转换总投入24611.00万吨标准煤,较上年同期增长8.2%,加工转换总效率82.2%,较上年同期提高0.6%。其中,火力发电投入4874.45万吨标准煤,下降0.1%,转换效率40.0%,提高0.2%;供热效率77.5%,提高1.8%;原煤入洗投入10674.44万吨标准煤,增长14.7%,效率95.3%,下降0.6%;炼焦投入4989.59万吨标准煤,增长4.9%,效率90.6%,提高0.1%;炼油投入2540.51万吨标准煤,增长0.6%,效率93.9%,下降0.4%;天然气液化效率91.1%,提高0.7%。

三、存在的问题

(一)关中地区大气污染治理任重道远

作为陕西省主要工业区,关中聚集了火电、炼焦、新型煤化工、水泥、金属冶炼等一批高耗能高排放产业,同时关中地区独特的地形地貌和气候特征不利于大气污染物扩散,容易出现雾霾天气和排放物二次污染。近年来随着工业化、城镇化的快速发展,关中城市群大气污染问题日益突出。2017年陕西省实施铁腕治霾1+9行动方案,全方位出击治理大气污染,其中,工业用煤削减是重中之重,但受行业结构制约,工作推进难度较大。化工、炼焦行业用煤削减空间有限:2017年化工、炼焦行业以占规上工业煤炭消费总量39.2%的用煤规模,承担了83.5%的用煤削减量,同时,关中地区用煤削减任务总量尚有33%未完成,由此可见,作为2017年煤炭削减主力的化工、炼焦行业的用煤压减空间可能已经用尽;占用煤比重一半以上的煤电行业因为承担供热、供电任务,用煤削减难以实现,现有的行业结构决定了关中地区大气污染治理是一项长期性的艰巨任务。

(二)能源加工转换效率有待提升

根据2017年全年数据,我省规上工业火力发电效率低于全国平均水平1个百分点,供热效率低于全国平均水平3.3个百分点,热电联产效率低5.8个百分点,炼焦效率低2个百分点,炼油效率低1.7个百分点;洗煤和天然气液化加工转换效率分别高于全国平均水平2.4和2.1个百分点,火力发电、供热、炼焦、炼油等主要转换类型的效率有待提高。

(三)煤化工行业能源产出率偏低

为了提高煤炭资源就地转化水平,我省近年来落地投产一批新型煤化工项目,因为产业目前尚处于行业价值链中低端,且近年产品市场低迷,这些大项目并没有发挥出提高增长质量的作用。我省新型煤化工项目2017年能耗1632.31万吨标准煤,占规上工业能耗的18.3%,受产品初级且结构单一影响,油价持续低迷的背景下,新型煤化工产业创造产值的能力有限,能源产出率仅达到整个化工行业能源产出率的45.0%,能源产出率偏低。

四、对策建议

(一)调整优化产业结构

严格控制高耗能和产能过剩行业新上项目,强化能耗指标约束,严格节能评估审查。加强对高耗能行业的发展规划,在产业发展总量、区域布局、企业规模、装备水平、综合利用、降低污染等方面统筹制定高耗能产业发展规划,防止高耗能产业的无序扩张和重复建设,提高节能环保市场准入门槛,从源头控制高耗能行业新增产能,确保新上高耗能项目符合产业结构调整方向和重点。加大落后产能淘汰力度,积极化解过剩产能。加大对生产规模小、生产水平低、环境保护差的企业的整改力度,以淘汰落后产能为契机,将优势资源转向投入产出效益好的地区和企业,促进高耗能企业相对集中建设和经营,充分发挥企业规模优势和效应,通过集约化生产,降低投资风险和成本,提升生产水平和竞争力,提高能源利用效率。加快能源化工行业向高端化、高值化迈进。加快运用先进适用技术改造提升传统产业,促进信息化和工业化深度融合,大力发展服务业和节能环保等战略性新兴产业,不断提高三产比重。

(二)提高高耗能行业能效水平,降低单位产品能耗

全面提升电力、钢铁、建材、化工、有色等高耗能行业能源利用效率,能效水平与国内先进水平看齐。降低化工、水泥、钢铁、有色、电力等行业单耗水平,加大余热余压、高炉煤气、转炉煤气回收利用。大力支持节能低碳技术改造和工艺提升,积极推动实施工业领域煤炭清洁高效利用行动计划,努力削减煤炭等化石能源在高耗能行业的应用。要通过创新推动高耗能产品生产技术进步,推动高耗能企业引进先进技术或设备,提升高耗能企业装备的节能技术水平。在石油化工、有色金属冶炼和电力热力生产等资源型行业发展过程中,要严防先破坏后治理的发展模式,注重转变增长方式,大力发展循环经济,开展工业废气废渣、粉煤灰、炉渣、煤矸石综合利用,推广节能利废的绿色建材等产品的开发,加快发展节能产业,鼓励节能和新能源车辆的推广应用,建设充电桩、电网配套等基础设施。加快发展节能服务产业,推广合同能源管理等节能服务新机制,推广节能等绿色金融。

(三)提高煤化工行业能源产出率

我省煤化工企业主要产出精甲醇以及甲醇下游的聚乙烯、聚丙烯通用料等,一方面,因为相关配套工艺欠缺,煤化工生产过程中的一些副产品未能有效开发利用,造成浪费和污染;另一方面,烯烃聚合物的下游产品价格数倍于原材料,我省项目在煤化工产业链上的获利空间较小,仍带有资源输出的特征。应在现有产业基础上,引进配套资源和产业,纵横布局,发展高附加值产品,丰富煤化工产品种类,提高煤化工行业的能源产出率,充分开发资源价值。

(四)多举措继续推进工业用煤削减

首先,关中地区地形地貌和气候特征不利于大气污染物扩散,发展高排放行业的环境成本较高,要破解污染困局,长期内需要有序降低高排放行业比重。第二,针对关中地区煤电集中的情况,短期内需妥善解决供热供电基本需要与污染控制之间的矛盾。既要发挥大型热电厂的规模效应,完善管网设施,配合小锅炉拆改,促进大型热电厂向周边区域集中供暖,从而提高用能效率、降低污染控制成本。又要通过强化电力调度能力、进一步发展新能源和智能电网、优化电源布局等途径,进一步提高电力、热力供应的可靠性,降低对关中煤电的依赖。第三,在“煤改气”作为减煤重要途径,工业天然气消费增长快的背景下,通过设计合理的机制落实气源和定价,解决用气缺口问题,保障“气化陕西”顺利推进。

(五)将企业使用新能源替代煤炭代纳入节能降耗考评

在节能降耗考核体系中,无论是能源消费强度或总量指标,均将综合能耗作为核心量化指标,强调企业对用能设备进行技改,通过提高设备能效,加强回收利用等在需求侧降低综合能耗。而企业使用厂房屋顶光伏发电等新能源替代燃煤消费,实际是在能源供给侧对用能结构进行优化,这虽然降低了化石能源消耗和大气污染物排放,但从需求侧来看,企业综合能耗的下降不显著,导致企业的这一类技改投入在当前的节能降耗考评中获得的正向激励不足。如将企业使用新能源替代燃煤纳入节能降耗考评,将有助于提高企业优化能源消费结构的积极性,并促进新能源发展。

(六)践行绿色发展理念,建设生态文明陕西

绿水青山就是金山银山。2016年12月12日国家发展改革委、国家统计局、环境保护部、中央组织部联合发布《绿色发展指标体系》和《生态文明建设考核目标体系》,作为生态文明建设评价考核的依据。2017年12月26日,国家统计局、国家发展改革委、环境保护部和中央组织部联合发布《2016年生态文明建设年度评价结果公报》,首次公布了2016年度各省份绿色发展指数和公众满意程度。要发挥好绿色发展指标体系“方向标”,和生态文明建设考核目标体系“指挥棒”的作用,推广绿色、低碳、节能、环保的生活方式,强化节约能源就是增加资源的理念,倡导全民参与,强化社会监督,减少交通、办公、生活等消费领域的能耗和碳排放。优先发展科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业,增加对非化石能源、可再生能源、清洁能源等替代能源的开发,加快全社会的绿色转型,建设美丽陕西。