治污减霾显成效 奋力拼争保蓝天

2017年陕西省出台铁腕治霾1+9行动方案,随着规上工业用煤削减、治理散乱污企业,工地扬尘防治等专项行动的推进,关中地区空气质量出现阶段性的改善,9月、10月平均优良天数比例分别较上年同期上升17.1和10.1个百分点。本文以2017年所积累的各项数据为基础,围绕污染治理效果展开分析,梳理工业减煤行动策略,为我省继续推动治污降霾,保卫蓝天提供决策参考。

一、关中地区工业用煤实现削减

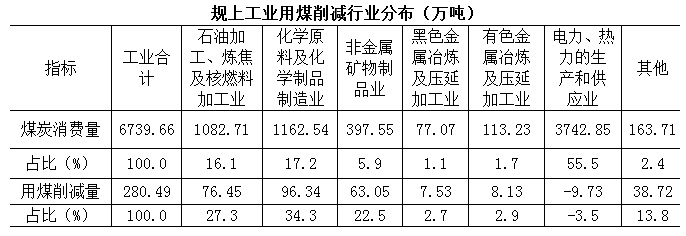

我省铁腕治霾《煤炭削减行动方案》要求,2017年关中地区规模以上工业企业用煤削减420万吨,1-12月关中地区煤炭消费量6739.66万吨,较同期削减280.49万吨,完成全年目标任务的66.8%。

二、规上工业煤炭消费对关中空气质量存在较大影响

在今年我省的铁腕治霾行动中,关中地区规上工业用煤削减280万吨,工业用煤削减是否有助于空气质量改善?将关中地区2017年1月-10月的空气质量优良天数比例同比变化值与规上工业当月用煤削减量进行对比可以发现,两项指标之间有显著的相关关系。

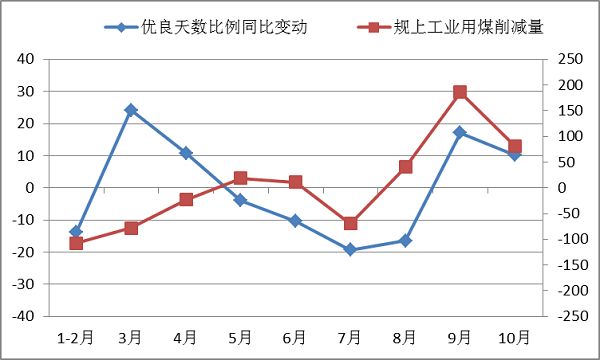

图一:

图一的左坐标轴是关中地区当月优良天数比例较上年同期的变化值,右坐标轴是关中地区规上工业当月煤炭消费较上年同期的削减量,简称规上工业用煤削减量。

由图可见,1-2月关中地区优良天数比例同比下降13.7%,这期间规上工业煤炭消费量同比变化情况为增长107万吨;3-7月,关中地区优良天数较上年同期的增量持续下降,平均空气质量由3、4月份的优于同期变化为5、6、7月份的劣于同期,且差距不断加大,与之相伴随的是3-7月间关中地区煤炭消费同比增量的不断累积,说明工业煤炭消费的增长对空气质量的下降存在影响。7月当月(2017年的夏季高温时段)关中规上工煤炭消费同比增量高达70万吨,同时,空气质量优良天数比例同比下降19.3%,达到全年最低;尽管8月当月用煤同比削减,但受1-7月用煤增量的累积的影响,8月份优良天数比例同比继续大幅度下降(-16.5%)。

面对用煤削减任务的严峻形势,8月份开始,政府部门采取高耗能行业限产等措施降低煤炭消费,8月、9月规上工业煤炭消费量同比下降40万吨和185万吨,随之而来的9月、10月优良天数比例分别较上年同期增加17.1%和10.1%。从两组数据随时间的变动趋势上看,规模以上工业煤炭消费量同比变动与空气质量的同比变动有一定相关性,且影响时间略滞后。

2017年煤炭与空气质量数据具备极值特征:一是受政策执行影响,部分月份煤炭削减幅度大,引致空气质量指标显著变化,凸显了用煤量和空气质量之间的因果关联;二是7月的炎夏天气带来用煤增量的极值,同样引致空气质量显著变化。尽管空气污染成因复杂,但2017年关中地区用煤数据的极值特征相对弱化了其他因素的干扰。

三、行业结构影响煤炭削减情况

2017年关中地区六大高耗能行业用煤削减241.77万吨,占到规上工业用煤削减的86.2%,其中的83.5%来自煤炭消费占规上工业煤炭消费比重39.2%的炼焦、化工和水泥行业,炼焦行业煤炭消费较同期削减76.45万吨;化工行业削减96.34万吨;水泥行业削减63.05万吨;炼焦、化工行业用煤削减主要集中在大企业,因为既有产能的存在,预计进一步削减用煤的空间不大。

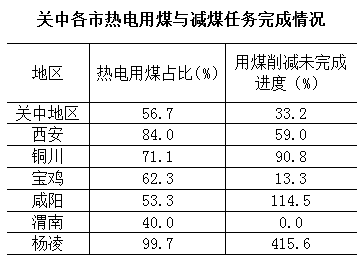

电力、热力行业承担供电、供热任务,在不进行能源替代的情况下,用煤削减难度大,2017年,煤炭消费量占规上工业煤炭消费比重55.5%的电力、热力的生产和供应业煤炭消费量同比增加9.73万吨。关中各市削减任务的完成情况受地区行业结构影响,电力、热力用煤占比高的地区煤炭削减难度大,2017年关中地区仅渭南完成煤炭削减目标任务(见下表)。

六大高耗能行业外的其他行业2017年用煤削减38.72万吨,占关中规上工业用煤削减总量的13.8%,相对2.4%的煤炭消费占比,用煤削减力度较大,69%的企业2017年实现用煤削减,其中削减量2000吨以下的企业合计削减10万吨,2000-1000吨削减量的企业合计削减22万吨;10000-30000吨削减量的企业合计削减9万吨。

四、煤炭转换需求刚性强于终端消费需求

在用煤削减任务推动下,关中地区煤炭消费占规上工业能源消费合计的比重较上年同期下降。2017年关中地区规上工业终端消费中煤炭占比71.4%,较上年同期下降2.8个百分点;能源转换投入中煤炭占比81.6%,下降2.3个百分点。减煤政策推动下,能源转换投入中煤炭占比下降较慢,说明相比终端消费需求,煤炭的能源转换需求更为刚性。关中地区煤炭转换投入主要分布在火力发电(69.9%)、炼焦(21.3%)、供热(8.7%)三类能源转换项目,其中,火力发电、供热项目是关中地区煤炭转换需求刚性的主要来源。

五、推进关中地区规上工业用煤削减的对策建议

(一)有序降低高排放行业比重

关中地区的地形地貌和气候特征不利于大气污染物扩散,容易出现雾霾天气和排放物二次污染。目前,二次污染物臭氧已经成为关中地区主要空气污染物之一。由于扩散条件差,关中地区发展高排放产业的环境成本较高,应逐步有序降低此类行业的比重,通过工业结构转型破解污染困局。

(二)妥善解决供热供电基本需要与污染控制之间的矛盾

关中地区是我省煤炭主产区之一,煤炭就地转化的需求催生了一批发电、供热企业,2017年,关中地区规上工业投入火力发电和供热的煤炭占煤炭消费总量的56.7%,占煤炭转换总投入量的78.6%,煤电对于关中煤炭资源消纳转化贡献显著,同时也成为用煤削减最主要的制约。一方面,应充分发挥大型热电厂的规模效应,完善管网设施,促进热电厂向周边生活区的集中供暖。另一方面,通过强化电力调度能力、进一步发展新能源、优化电源布局等途径,进一步提高电力、热力供应的可靠性,降低对关中煤电的依赖。

(三)落实气源的前提下有序推进煤改气

省第十三次党代会提出,加快“气化陕西”步伐,铁腕治污降霾。目前陕西省是我国最大的天然气产区,天然气基础储量达7587.10亿立方米,居全国第三位,2017年陕西省天然气产量为419.4亿立方米,占全国总产量的28.4%,但由于用气需求增长快,储气调峰设施能力不足,我省作为资源产地与开采企业在气价问题上存在分歧等因素影响,近年来采暖季出现用气缺口。能源局西北监管局监测信息显示,陕西2017年天然气供需缺口4亿立方米,是2016年缺口的近3倍。在燃煤替代需求推动下,部分企业完成设备改造实现煤改气,规模以上工业天然气消费较快增长,2017年全省规模以上工业天然气消费量较上年同期增长17.6%,关中地区增长11.1%,为保证煤改气顺利推进,应通过合理的机制设计落实气源和定价,稳定天然气供应。

(四)提高煤化工行业提高能源产出率降低污染排放

关中地区煤化工产业主要涉及炼焦、煤制甲醇和煤制聚乙烯、聚丙烯通用料等业务,处于价值链的低端,能源产出率低;炼焦过程、煤化工的燃煤过程、煤制气过程会产生二氧化碳、碳氢化物、氮氧化物、硫化物等污染物,对大气环境造成影响。应加强煤化工行业的综合利用和环保治理,提高资源利用率,降低污染;引进配套资源和行业,丰富煤化工产品种类,发展高附加值产品,提高煤化工行业的能源产出率。