——“党的十八大”以来陕西省城镇非私营单位工资情况简析

“党的十八大”召开五年来,在省委、省政府的坚强领导下,全省上下积极应对经济持续下行压力,主动适应新常态,经济社会平稳健康发展,综合实力大幅提升,陕西稳步迈入中等发达省份。全省主要经济社会总量指标、人均指标不断提升,经济结构逐步优化升级,居民收入同步增长,人民福祉大幅增进。五年间,陕西城镇非私营单位从业人员年平均工资保持了较快增长,为城镇居民收入稳定增长创造了条件。

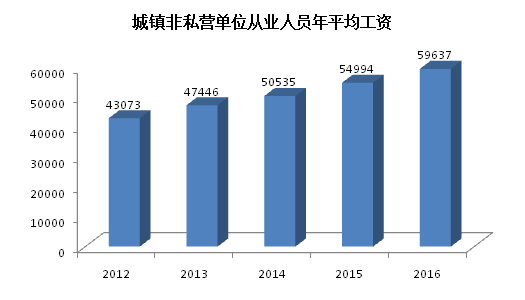

一、平均工资稳步提高,年均增长显著加快

“党的十八大”以来,伴随经济转型升级和劳动生产率的提高,陕西经济实现平稳较快发展,全省城镇非私营单位从业人员年平均工资稳步提升,由2012年的43073元增加到2016年的59637元,五年来增长了38.5%。年均增长7%。目前,工资性收入仍然是居民收入的主要来源,2016年陕西工资性收入占人均可支配收入的比重为54.9%。平均工资的稳步提高为2020年全面建成小康社会提供了强力支撑。

(一)各地工资同步增长,西安、榆林相继领跑

近几年,我省围绕供给侧结构性改革持续精准发力,经济结构不断优化,转型升级步伐加快,全省经济运行保持在合理区间。“党的十八大”以来,全省各市(区)城镇非私营单位工资同步快速增长。西安、榆林两市依托“省会经济”和“能源经济”在各市中相继处于“领跑”地位。从2012年至2014年,榆林城镇非私营单位平均工资处于全省首位,2015开始,在经济新常态下,电力、煤炭、油气等能源产品需求放缓,西安平均工资超过榆林、延安,成为全省最高。从工资增幅看,处于前三位的是西安、宝鸡、商洛,分别比2012年增长47.1%、31.9%和30.4%。年均增幅最高的市是西安、宝鸡和汉中,年均增幅7.36%、6.59%和6.54%。

(二)各行业劳动报酬普遍提高,现代服务业工资最高

随着我省供给侧结构性改革不断推进,产业结构不均衡的现象有所解决,能源化工、高耗能产业的结构性产能过剩状况大幅缓解,全省就业结构不断优化,各行业工资水平稳步提升。以“互联网+”引领的生产性服务业向专业化和价值链高端延伸。分行业门类平均工资看,五年间工资最高的行业已从具有垄断性质的行业转向具有高新技术特征的行业。2012年受我省军工企业、科研院所较多的影响,工资最高的行业是科学研究、技术服务业,平均工资为60394元。2013年金融业工资最高,为71987元。随后的三年中,受到互联网等信息技术的快速发展,信息传输、软件和信息技术服务业的工资水平一直位居全省各行业之首,且保持了较快的增势;从年均增速看,五年中,信息传输、软件和信息技术服务业增长最快,年均增长9.2%。紧随其后的是金融业、交通运输业和仓储和邮政业,年均增长分别是7.6%、7.2%和7.2%;工资最低的行业分别是住宿和餐饮业、居民服务、修理和其他服务业、水利、环境和公共设施管理业。门槛较低、市场竞争比较充分的行业和农、林、牧、渔业,水利、环境和公共设施管理业等行业工资水平较低。

(三)政策性增资持续发力,企事业机关工资增长并驾齐驱

陕西全面实施创新驱动发展战略,系统推进转方式调结构,充分释放改革红利。企业盈利空间相对扩大,支付职工工资能力增强。机关事业单位工作人员基本工资、津贴补贴和绩效工资陆续上调,养老保险、个人职业年金缴纳,发放公车改革补贴,使得机关、事业单位人员平均工资稳步增长。从机构类型上看,五年间,企业单位劳动报酬增幅较大。2016年全省城镇非私营单位中企业单位人均60120元,年均增长7.1%,增幅达42.5%。其次是事业单位,人均工资59768元,年均增长6.8%,增幅达31.2%。机关单位人均工资略低,为56266元,年均增长6.7%,增幅达32.2%。企事业机关单位工资的同步增长对提升全省工资水平起到了积极的促进作用。

二、工资水平相对较低,收入分配差距犹存

“党的十八大”以来,我省积极实施扩大就业政策,大力推进“大众创业、万众创新”,采取多种渠道挖掘就业岗位,积极落实行政事业单位工资养老制度改革,连续多次提高最低工资标准。城镇非私营单位从业人员工资收入随着经济发展和各项改革政策的出台落实,总体呈现增长态势,但仍然与全国水平存在一些差距,工资收入在多个领域还不够均衡。

(一)部分年份工资及增速还低于全国水平

五年间,我省城镇非私营单位从业人员工资节节攀升,人民收入持续稳定增长,生活质量不断改善。但受制于经济总量偏小、产业结构水平不高等因素,我省部分年份工资及增速还低于全国水平。2012和2013年陕西在全国排19位,随后三年分别是21、22和23位;与全国增速相比,2012年我省年平均工资增速高于全国水平1个百分点,2013年和全国水平持平,随后的三年增速低于全国水平。

(二)地区间、行业间工资差距有所扩大

受到地区间经济基础、自然区位和资源禀赋的差异,各地经济发展不均衡,致使地区间工资水平存在差距。2012至2015年,高于全省平均工资水平的市有:榆林市、延安市、西安市,到2016年高于全省平均工资水平的市仅有西安、榆林。2012年,商洛市工资水平为第一位榆林市的53%,2016年商洛市仅为第一位西安市的48.8%。五年间,差异呈扩大趋势。

行业间工资差距仍然较大,部分行业平均工资仍低于全省水平。五年间,工资增长最快的行业信息传输、软件和信息技术服务业工资翻了一番,而涨幅最低的住宿和餐饮业仅增长了37%。制造业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、居民服务业等传统的劳动密集型行业工资偏低。19个行业中有11个行业低于全省平均水平,而这11个行业的年末从业人员规模占全省城镇非私营单位从业人员比重达58.7%,这是影响陕西省平均工资水平的重要因素。

(三)私营单位工资水平低于非私营单位

2016年全省城镇私营单位从业人员平均工资35676元,是全国私营单位平均工资的83.3%,仅为我省城镇非私营单位的59.8%。私营单位从业人员平均工资年均增长6.6%,比非私营单位低0.4个百分点。一方面,非私营单位包括国企、外企等,大中型企业居多,效益比较好,而私营企业多数是劳动密集型中小企业。另一方面,私营企业劳动生产率较低,劳动者工资正常增长机制不够健全,劳动者议价能力也不强,导致工资水平明显低于前者。

三、以经济为基础,以政策为导向,全面提升工资水平

工资是收入的主要来源,是国民财富初次分配的主体,也是再分配的重要依据。党的十九大报告指出,要坚持在经济增长的同时实现居民收入同步增长、在劳动生产率提高的同时实现劳动报酬同步增长。

(一)靠发展创收入。增加居民收入的基础首先是要靠经济发展。一是坚持发展带动增收的原则,以经济发展带动各级财力不断增强,为促进城乡居民增收提供财力支撑。二是坚持就业增收的原则。把实现社会充分就业作为促进工资增长的重要措施,完善劳动力市场机制,增强供需双方的匹配性,以扩大社会就业、提高就业质量带动工资增收。

(二)依政策调分配。在发展经济,增强经济实力的同时,依靠政策调整,探索实现居民收入增长与经济发展同步的工资机制。进一步调整好收入分配,注重社会分配公平。规范市场秩序,建立公平竞争的市场机制,使不合常规的收入差距随着市场经济的发育而逐渐消除。加强垄断行业收入分配的监督和管理,解决行业之间以及行业内部分配不合理的问题,切实落实好最低工资保障制度,缓解收入分配差距扩大的矛盾。

(三)建制度助增长。建立健全工资增长的正常机制,使工资上涨有章可循,让工资增长走向科学化、规范化、动态化。要最大程度地发挥政策的指导作用,大力推进工资集体协商,通过经济、法律、信息手段等促进工资平等协商机制的形成,促使工资合理增长,劳资互利双赢。

党的十九大报告指出:“坚持以人民为中心,把人民对美好生活的向往作为奋斗目标,保证全体人民在共建共享发展中有更多获得感,不断促进人的全面发展、全体人民共同富裕。”提高收入水平是人民最关心最直接最现实的利益问题,只有政策部署、人民努力,在公共政策搭建的平台下,通过上下合力,形成促进居民收入提高的有效宏观政策体系和微观激励机制,才能实现十九大确定的目标,满足人民群众的迫切期待。