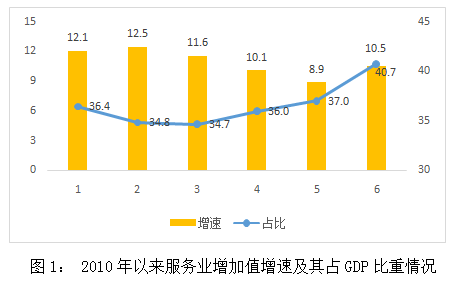

“十二五”以来,随着西部大开放的深入推进以及省委、省政府制定的一系列促进服务业加快发展的政策措施,为服务业创造了较好的发展环境。2011-2015年,陕西省服务业年均增速为10.5%,高于同时期全国服务业平均增速(8.4%)2.1个百分点;服务业增加值占GDP比重由2010年的36.4%提升至2015年的40.7%,占比提升4.3个百分点,成为国民经济的重要组成部分。本文旨在根据31个省(市、区)服务业发展状况,构建评价各省服务业发展水平的综合指标体系,同时运用因子分析法对全国31个省(市、区)的服务业发展水平进行评价,计算因子得分,从而得出陕西省服务业发展水平在全国的地位及其发展中存在的不足,据此引导陕西省重视和推动当地服务业的发展,最后结合评价结果,指出陕西服务业现存的问题,并提出了针对性的建议。

一、服务业发展现状

1.快速发展,占比不断提高

“十二五”期间,我省服务业呈现加速发展态势,2015年,服务业增加值为7342.10亿元,是“十一五”末2010年的2倍,年均增长10.5%。2015年服务业增速首次超过了工业,2015年服务业增速为10.5%,分别高于工业和GDP增速4.6和2.6个百分点;服务业占GDP比重为40.7%,比第二产业占比低9.7个百分点,该差距较2010年缩小7.7个百分点(2010年服务业占比较第二产业占比低17.4个百分点)。

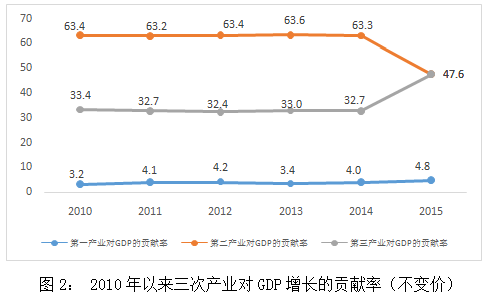

2.服务业成为拉动经济增长的主动力

“十二五”时期,服务业对陕西省经济的拉动作用不断增强,2015年得到大幅提升,达到了47.6%,首次与第二产业贡献率持平,预计未来将超过第二产业,成为经济增长的主动力。

3.传统行业增长放缓,现代服务业增长加快。1.批发零售和住宿餐饮业、交通运输仓储邮政业、房地产业三大行业,由于与传统消费和传统增长模式联系较为紧密,增长放缓。(1)批发零售业。在电商冲击下,批发零售业表现低迷,增长放缓。“十二五”时期,批发零售业年均增速为10%,从2011年的15.4%下降至2015年的7.4%;住宿餐饮业增幅波动幅度较大,由2011年的13.9%下降至2013年的3.6%,再升至2014年4.1%,2015年为14.3%。(2)交通运输仓储邮政业。“十二五”期间,交通运输仓储邮政业增加值增速在波动中下降,从2011年10.2%大幅下降至2013年的1.0%,2014年上升至7.4%,2015年再度下降至2.5%。(3)房地产业。随着房地产投资和销售的下降,房地产业增加值增速也出现了下降,增速从2011年的18.9%下降到2015年的9.4%。2.现代服务业发展加快。陕西省现代服务业的四大支柱行业依次是金融业,房地产业,教育,信息传输、软件和信息技术服务业,2015年分别实现增加值1082.37亿元,增长14.2%;695.53亿元,增长9.4%;567.62亿元,增长13.8%;448.1亿元,增长19.2%;合计2793.62亿元,占现代服务业增加值的74.1%,对现代服务业增加值增长分别贡献28.3%,17.1%,15.7%,12.4%,合计贡献73.5%,拉动现代服务业增长10.2个百分点。

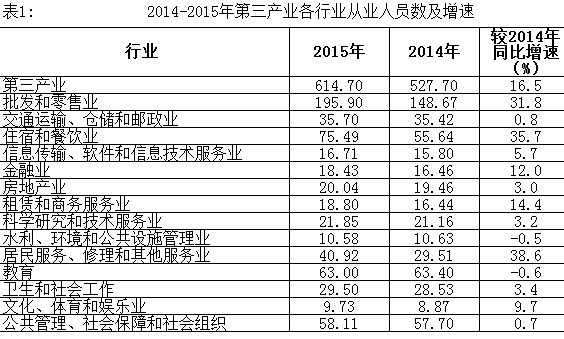

4.就业明显增加。2015年,第三产业就业人员数为614.7万人,占全部就业人员的29.7%,较2014年增长16.5%,其中居民服务、修理和其他服务业从业人员增长最快,为38.6%,其次是住宿和餐饮业、批发和零售业、租赁和商务服务业、金融业、文化、体育和娱乐业,增速分别为35.7%、31.8%、14.4%、12%、9.7%,增长较快;从业人员增长较慢的行业为教育,水利、环境和公共设施管理业,分别同比降低0.6%、0.5%。

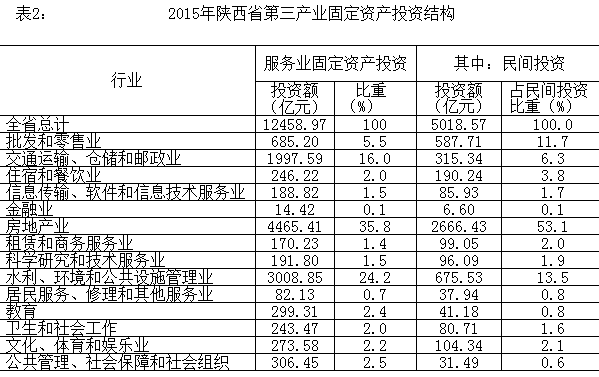

5.服务业投入力度加大。2015年,第三产业固定资产投资额12458.97亿元,占全社会固定资产投资额比重为61.7%,比2010年高出2.5个百分点。分行业来看,占服务业投资比重最大的房地产业完成投资4465.41亿元;从民间投资来看,服务业民间投资5018.57亿元,占民间总投资的55.4%。

二、服务业发展水平综合评价

本文选取了全国各省(市)城镇化率(%)、地区生产总值(亿元)、人均地区生产总值(元)、第三产业增加值占GDP比重(%)、第三产业增加值(亿元)、第三产业增加值增长速度(%)、第二产业增加值占GDP比重(%)、一般公共预算支出(亿元)、人均社会消费品零售额(元)、第三产业固定资产投资占比(%)、第三产业就业人员人数比重(%)以及服务密度((万元/公顷))等指标建立评价各省(市)服务业发展水平的指标体系,并通过因子分析来对各地区的服务业发展水平进行综合评价。

在进行因子分析前,首先,采用KMO检验和Bartlett球形检验来判断选取的指标体系是否适合做因子分析。由于KMO=0.687>0.5,且Bartlett的球形度检验的卡方统计值显著性概率为0.00<0.05,检验结果表明本文所选取的指标数据适合做因子分析。其次通过方差最大正交旋转法对因子载荷矩阵进行旋转,得到四个公共因子,其方差累计贡献率达到90.7%,这表明公共因子对原有变量的解释能力很强。

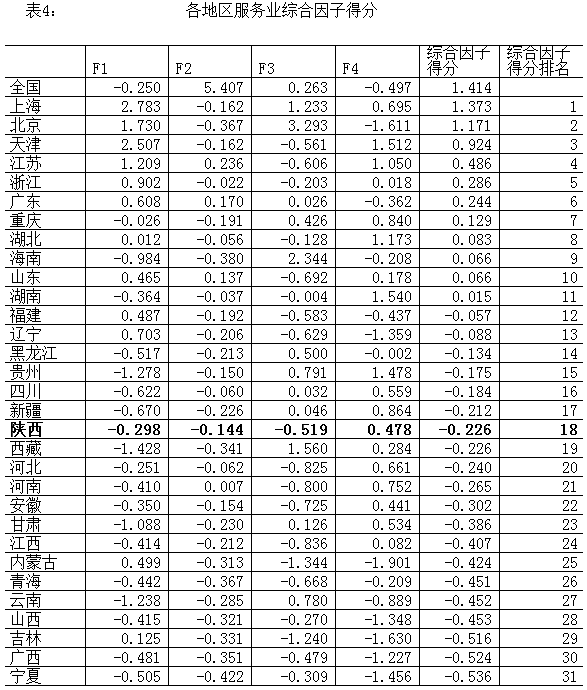

通过旋转因子载荷矩阵(如表1所示),可以得到各因子与原始指标之间的线性关系。显而易见,第一主成分因子 的方差贡献率为34.1%,占主要比重,其在指标城镇化率、人均社会消费品零售额、第三产业就业人员人数比重、人均地区生产总值、服务密度上的系数分别为0.936、0.915、0.636、0.966、0.855,明显大于该因子在其他变量上的载荷,是这五个指标的综合反映,本文将

的方差贡献率为34.1%,占主要比重,其在指标城镇化率、人均社会消费品零售额、第三产业就业人员人数比重、人均地区生产总值、服务密度上的系数分别为0.936、0.915、0.636、0.966、0.855,明显大于该因子在其他变量上的载荷,是这五个指标的综合反映,本文将 命名为服务业发展基础条件因子;第二主成分因子

命名为服务业发展基础条件因子;第二主成分因子 的方差贡献率为25.1%,其在指标第三产业增加值、一般公共预算支出、地区生产总值上载荷较大,本文将

的方差贡献率为25.1%,其在指标第三产业增加值、一般公共预算支出、地区生产总值上载荷较大,本文将 命名为服务业规模水平因子;第三主成分因子

命名为服务业规模水平因子;第三主成分因子 的方差贡献率为21.8%,其在第三产业增加值占GDP比重、第三产业固定资产投资占比、第二产业增加值占GDP比重上的载荷较大,故将

的方差贡献率为21.8%,其在第三产业增加值占GDP比重、第三产业固定资产投资占比、第二产业增加值占GDP比重上的载荷较大,故将 命名为服务业结构水平因子;第四主成分因子

命名为服务业结构水平因子;第四主成分因子 的方差贡献率为9.6%,在指标第三产业增加值增长速度上的载荷较大,其系数为0.954,将其命名为服务业发展速度因子。

的方差贡献率为9.6%,在指标第三产业增加值增长速度上的载荷较大,其系数为0.954,将其命名为服务业发展速度因子。

从以上的分析结果来看,服务业的发展水平主要取决于其发展的基础条件、发展规模、服务业结构水平以及服务业增长速度。

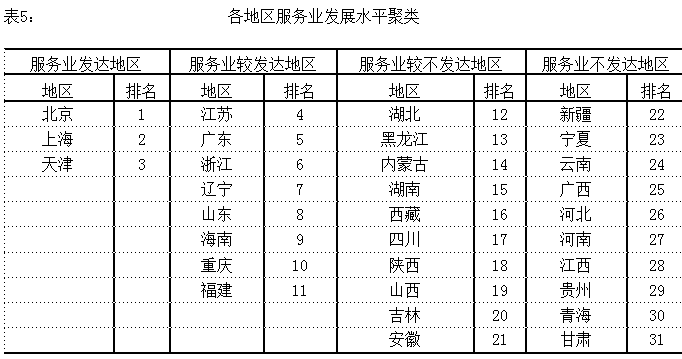

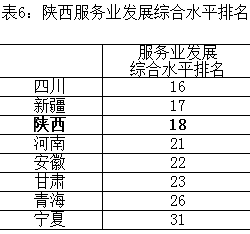

结论1:陕西第三产业综合发展水平在全国处于中游居下的水平,排第18位,与兄弟省份安徽、四川和河南三省相比,排名落后四川(第16位),排名领先河南(第21位)和安徽(第22位)。在西北五省排第2位,位次排名落后新疆(第17位),领先甘肃(第23位)、青海(第26位)和宁夏(第31位)。

结论2:陕西在服务业发展规模及其增速方面的得分较高,服务业发展基础条件和服务业发展结构两个方面得分较低。从因子分析结果来看,服务业规模水平因子得分和服务业发展速度因子得分分别为-0.144、0.478,分别排名第10位和第13位;服务业发展基础条件因子得分和服务业结构水平因子得分分别为-0.298、-0.519,分别排名第15位和19位。

结论3:陕西属于服务业较不发达地区,和四川、安徽在同一档次;河南属于不发达地区,低于陕西一个档次。从西北五省来看,仅陕西属于服务业较不发达地区,宁夏、新疆、青海、甘肃均属于服务业不发达地区。

三、陕西省服务业发展主要问题

1.服务业综合发展水平落后,占GDP比重较低。聚类分析结果显示陕西处于服务业较不发达地区,即落后地区。因子分析结果也显示陕西省服务业综合发展水平排名全国第17位,处于中游居下的水平。

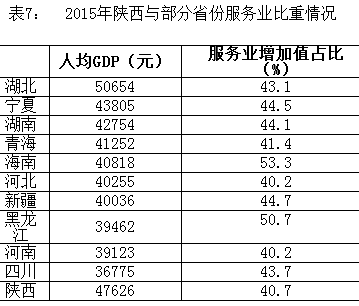

2015年,上中等收入国家平均服务业比重为58.3%,陕西落后17.6个百分点。2015年陕西人均GDP达到7647美元,本文选取10个人均GDP与陕西相当或接近的省份对比,陕西服务业比重为40.7%,明显偏低。

2.传统服务业比重较高,现代服务业发展滞后。从因子分析结果可以得出,陕西服务业结构水平因子的值为-0.519,在全国排名第19位,处于中下游水平。传统服务业比重较高,现代服务业发展滞后是陕西服务业发展面临的行业结构问题。当前服务业主要集中在餐饮、仓储、邮政、商贸等传统服务行业,金融、房地产等现代服务业发展不足。尽管“十一五”来,服务业的内部结构有所改善,现代服务业有一定的升级趋势,但现代服务业还没成为产业增长的主体,传统服务业仍然是带动服务业增长的主要力量。2015年,交通运输仓储和邮政业、批发和零售业、住宿和餐饮业三大传统服务业增加值占比达36%,而金融等现代服务业发展不够充分,比重明显偏低,2015年,金融业增加值仅占全部服务业的15%。

3.地区服务业发展水平差异大。陕西省现代服务业快速发展,已形成较大规模,但同时地区间经济差异也呈扩大趋势。不断扩大的现代服务业地区差异不仅不利于陕西省资源的合理配置及陕西省服务业的持续健康发展,而且影响陕西省的社会的稳定和经济大局。2015年,全省服务业增加值占GDP比重为40.7%,陕北和陕南均低于全省水平,陕北服务业占比低于关中服务业占比71.9个百分点,陕南低于关中服务业占比66个百分点,三大区域服务业差距较大。从各市看,西安服务业占比最高,达59.6%,高于全省服务业占,较占比最低的宝鸡(26.9%)高出33个百分点。

4.服务业从业人员结构不合理。2015年一、二、三产业从业人员占全部从业人员的比重分别为38.1%、16.2%、29.7%,一、二、三产增加值占GDP的比重分别为8.9%、50.4%、40.7%,与第二产业相比,第三产业的劳动生产率较低。从第三产业内各细分行业来看,从业人员主要集中在批发和零售业、住宿和餐饮业、交通运输、仓储和邮电业三大行业,这三个行业从业人员占第三产业从业人员比重约为50%,信息传输、计算机服务和软件业,金融业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,教育,文化、体育和娱乐业这六个行业加起来仅占服务业全部从业人员的24.2%。

5.服务业规上企业数量少、实力较弱。2015年陕西规模以上服务业单位数2251家,在全国排名第18位,处于中下游水平,规模以上服务业单位数量分别为北京、山东、江苏、广东等发达省份的16%、18%、14%、14%。全省领军型服务业企业较少,2015年销售过百亿元贸易企业仅13家,过50亿元的23家,缺乏龙头企业带动。

6.人才短缺,创新不足。第三产业从业人员大部分集中在传统服务领域,2015年,三大传统行业从业人员占全部从业人员比重达50%,核心技术和管理人才相对缺乏,且人员素质参差不齐,经营理念比较落后,服务效率和人均增加值不高。有专业特长的技术人员特少,专业技术服务业从业人员仅占第三产业从业人员的8.6%,软件和信息技术服务业从业人员占比6%,互联网和相关服务从业人员占比0.4%。科学技术水平落后,自主创新能力薄弱,研究和试验发展从业人员占比1.1%。

四、对策建议

1.大力发展现代服务业,优化服务业内部结构。因子分析结果可以得出,陕西服务业结构水平因子的值为-0.519,在全国排名第19位,处于中下游水平;传统服务业比重较高,现代服务业发展滞后是陕西服务业发展面临的行业结构问题。在服务业发展的同时,要不断优化结构,过渡到逐渐以现代服务业为重点带动经济增长。一是加快传统服务业行业结构、组织结构的优化升级,缩小三大区域服务业的发展差距,实现均衡发展;二是选择最有可能加快发展的现代服务业产业优先发展,推进现代服务业的提质增效果,大力促进信息服务、居民服务、金融、房地产服务业、教育、现代物流等现代服务业的快速发展;三是推进现代服务业和新型工业化融合互动,发挥服务业对经济发展的支撑引领作用,实现产业结构优化升级。

2.加大服务业龙头企业培育,打造服务业产业品牌。注重规模化对服务业发展的集聚效应,抢抓《关中—天水经济区发展规划》实施的机遇,建设一批带动力大、支撑力强、产业关联度高的重大项目,引导各类生产要素向优势企业和行业龙头集中,推动一批服务业企业做强做优,全面提升服务业实力。以近年来发展较快的电子商务、云计算、互联网为平台,创建电子商务、云计算、物联网、软件和信息技术服务业等产业的新品牌,进一步提升全省服务业发展水平和影响力。加速特色优势产业与服务业的融合发展,加强名牌产品、商标、商号、老字号等认定与复检。加强品牌文化、品牌市场、品牌旅游、品牌会展建设,培育知名商业中心、特色街区,打造有国内国际竞争力的龙头企业和服务品牌。

3.加大科技创新投入力度,加强服务业人才培养。目前,创新驱动是经济增长的主要动力之一,服务业发展尤为如此。创新是提升服务业生产效率和服务质量的关键因素。加快科技市场的培育,积极推进企业科技创新,切实提高服务业企业科技创新能力。现代服务业是知识密集型的服务业,其发展水平受人才的影响较大,首先要完善人才培养和引进机制,大力培养服务业人才;其次要加强陕西省内服务业人力资源的保护,防止人才流失;最后要加强岗位职业培训,提高服务业从业人员水平,推动服务业快速发展。

4.增强服务业和其他产业融合,实现互动共赢的发展机制。注重用服务业改造传统制造业。以信息化带动工业化,提高制造业信息化、智能化、服务化水平;延长制造业产业链,制造业产业链向上拓展和向下延伸是生产性服务业的重要的组成部分,围绕产业发展需要,深化服务业专业化分工,促进信息传输、软件和信息技术服务业、现代物流等“知识密集型服务业”与制造业的融合、互动,为现代制造业提供支撑,实现与工业的共同发展。将信息、金融、地理标志、物流、农业技术、农村劳动力等生产性服务业与传统农业相融合,推动农业现代化。