五年辉煌发展路 硕果摇枝谱新篇

——咸阳市第五次党代会以来经济社会发展成就综述

五年,一段不平凡又辉煌的时间;

五年,一篇又好又快、跨越争先的华章;

五年,一部科学发展与开拓创新完美合奏的交响曲。

2006年12月市第五次党代会以来,是咸阳发展史上极不平凡的五年。在市委、市政府的坚强领导下,全市上下深入贯彻落实科学发展观,紧紧抓住国家实施新一轮西部大开发和《关中—天水经济区发展规划》实施和陕西省建设西咸新区的历史机遇,攻坚克难、砥砺奋进,着力转变经济发展方式,综合实力迈上新台阶,产业转型升级迈出新步伐,民生事业建设取得新进展,城市软实力得到新提升,咸阳变得越来越美好。

经济总量过千亿。五年间,全市GDP突破千亿元大关,成为继西安、榆林之后全省第三个过千亿元的市,2011年实现1359.1亿元,比五年前翻了一番多,年均增长14.2%,比上个五年(2002—2006年,下同)年均增速高1.4个百分点。

人均GDP突破3000美元。五年间,人均GDP连迈两个万元台阶,2010年全市人均GDP达到22469元,约合3393美元。2011年全市人均GDP27705元,是2006年的2.9倍。

财政收入翻番。在全市经济快速发展的同时,企业经济效益得到明显改善,财政收入大幅增长,经济发展质量稳步提升。2011年全市财政总收入181亿元,是2006年的5.2倍,年均增长38.8%。其中,地方财政收入58.6亿元,是2006年的4.5倍,年均增长35.0%。五年间,地方财政收入的总规模达到177.3亿元,是上一个五年的3倍。地方财政收入占GDP的比重达到4.3%,比2006年提高1.7个百分点。

产业结构不断优化。三次产业结构呈现“二、三、一”的格局。作为全省农业大市的咸阳,第一产业比重呈下降趋势;以工业经济为主的第二产业对全市经济增长的支撑作用非常明显,工业经济的贡献率达到63.1%。2011年全市的三次产业结构为19:54:27,与2006年的20:46:34相比,第二产业上升8个百分点,第一产业下降1个百分点,服务业特别是现代服务业从小到大,快速发展。

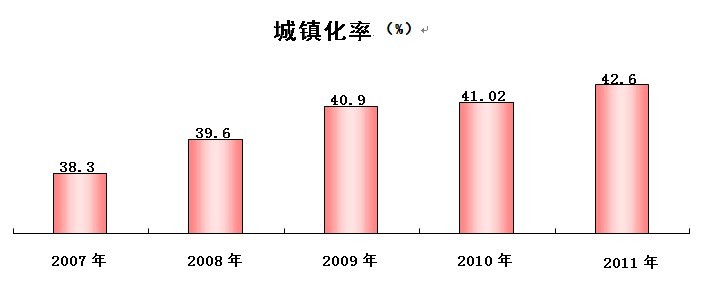

城镇化进程加快。随着咸阳工业化进程的推进,城镇化步伐不断加快。城市聚集辐射功能明显增强,中心镇发展活力进一步激发,主城区、县域城镇建成区面积分别达到82.5平方公里和192.4平方公里,西咸新区的沣东新城、沣西新城、秦汉新城、泾河新城、空港新城的建设已经正式实施,北塬新城已经纳入城市总体规划。县县建成污水处理厂,绝大多数县的垃圾填埋场建成并投入运营。顺利通过省级环保模范城市考核验收,成功创建国家卫生城市、省级园林城市。2011年全市城镇化率42.6%,比2006年上升5.6个百分点,年均上升1.1个百分点。

县域经济竞相发展。2010年全省县域经济考核中彬县首次进入全省县域经济“十强县”行列,实现了咸阳“十强县”“零”的突破。2011年全市县域经济平均规模77.6亿元,是2006年的2.9倍;县域经济占全市经济总量的63.4%,比2006年提高7.7个百分点。非公经济占据半壁江山。2011年全市非公经济增加值668.4亿元,占GDP的比重为49.1%,比2006年提高3.3个百分点。

现代农业快速发展。大力实施农业四大产业提升工程和百万亩杂果经济林建设工程,农产品供给能力不断增强。粮食生产实现八连丰,果业以及蔬菜的面积和产量均稳居全省第一,畜牧业规模养殖水平大幅提升。“一村一品”、“一镇一业”向纵深发展,新增一大批“一村一品”示范村、农民专业合作社、农业产业化龙头企业,礼泉县白村获得全国第一批“一村一品示范村”称号,泾阳的菜、兴平的猪、礼泉的果已经叫响全国甚至走出国门。2011年全市农业总产值418亿元,是2006年的2.5倍;粮食生产连续八年获得丰收。

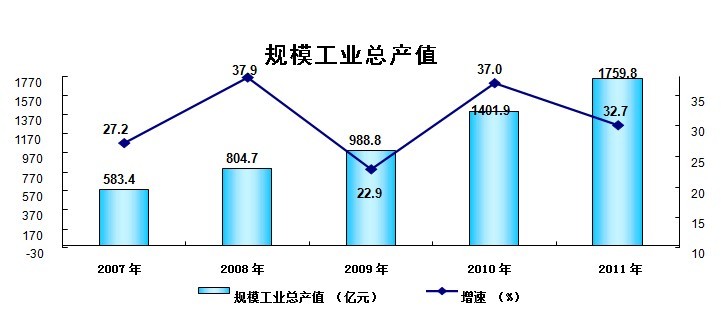

工业强势特征显著。五年来,咸阳全力实施“工业强市”战略,以转型发展为主线,奋力构建现代产业体系,强力推进产业结构优化升级,全市工业经济形成“主导优势产业加快发展、战略性新兴产业加速壮大、传统优势产业稳步提升”的新格局,工业对全市经济发展的支柱作用凸显。2011年全市规模工业总产值1759.8亿元,是2006年的3.8倍,年均增长30.9%。五年间,先后建成了大唐彬长电厂、彩虹玻璃基板、天宏多晶硅、兴化大化工、子午轮胎、海螺水泥等一批重大项目,引进了西瑞集团、延长集团、新加坡嘉里集团、冀东水泥集团、海螺水泥集团、华鲁钢铁等一批大型知名企业落户咸阳。能化、装备制造、食品、建材、电子、医药、纺织七大支柱产业竞相发展,工业总产值占到全部规上工业总产值的94%。在重点打造咸阳高新区(国家显示器件产业园)、彬长旬能化基地、泾渭新区、沣渭新区的基础上,加大县域园区建设力度,形成了兴平装备制造工业园、乾县纺织工业园、彬县循环经济工业园等26个县域工业园。坚持以企业为主体,加快各类技术创新机构和载体建设,拥有国家级技术中心1个,省级企业技术中心22个;国家级名牌产品1个,省级名牌产品51个。

固定资产投资高速增长。五年来,全市紧抓国家实施西部大开发、陕西建设西咸新区的机遇,着力推进项目建设,固定资产投资呈现投资总量迅猛扩张、投资结构进一步优化、投资载体建设加快推进和投资主体多元化的格局,大佛寺煤矿、大唐彬长电厂、兴化大化工、福银高速咸阳段、引石过渭、海螺水泥等一大批关系全市经济社会长远发展的重点骨干项目相继竣工投产,已成为拉动全市经济发展的助推器。2011全市全社会固定资产投资1253.1亿元,是2006年的4.6倍,年均增长38.9%。五年来,全市累计完成固定资产投资超过4000亿元,是上一个五年的4.8倍。

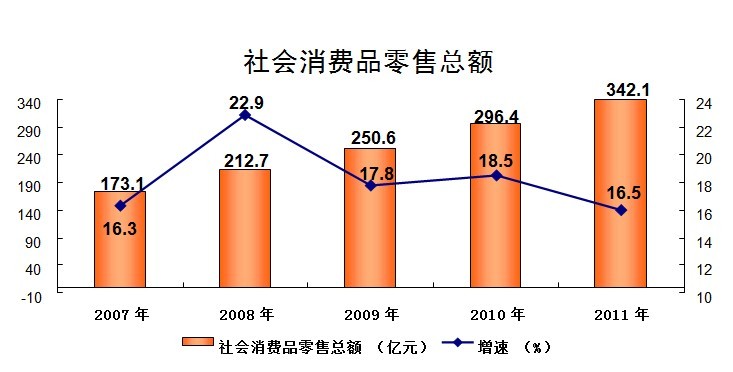

消费市场繁荣活跃。五年间,咸阳消费市场体系不断完善。华润万家、人人乐、国美、苏宁、世纪金花等全国知名零售商齐聚咸阳,泾阳的明珠家居、秦都的秦楚汽车城等大型市场在建或投入运营,给咸阳的消费市场提供了更加优良的环境。受消费政策刺激影响和消费观念变化,消费结构不断升级,住房、家用汽车、通讯、体育、文娱、旅游和高档耐用品等消费热点不断涌现。2011年,全市限额以上批零住餐企业达到410户,比2006年增加297户;社会消费品零售总额342.1亿元,是2006年的2.3倍,年均增长18.1%,比上个五年加快4.6个百分点,进入了一个新的增长周期。随着秦、汉、唐文化的发掘,每年都引来众多游客参观旅游;北五县独特的自然风景以及礼泉的关中风情也带动了咸阳的旅游市场。

居民收入快速增长。五年来,全市上下始终把以人为本、富民优先放在更加突出的位置,千方百计提高人民群众生活水平和质量,积极实施“全民创业”战略和百万农村劳动力转移就业工程,扩大城镇职工养老保险覆盖面,新型农村合作医疗提前三年实现全覆盖,启动实施新型农村社会养老保险试点工作和城镇居民基本医疗保险工作,城乡居民最低生活保障实现应保尽保,退休职工养老金、新农合补助、城市低保、农村低保、五保户供养标准分别提高,城乡居民收入快速增长。2011全市城镇居民人均可支配收入突破2万元,达到22224元,是2006年的2.4倍,年均增长18.7%,比上个五年加快10.1个百分点。农民人均纯收入6401元,是2006年的2.6倍,年均增长21.0%,比上个五年加快13.1个百分点。城乡居民收入比为3.47:1 ,比2006年的3.82:1有所缩小。

节能减排成效显著。五年来,全市坚持以科学发展观为统领,优化产业结构,淘汰落后产能,节能降耗工作取得新成效,“十一五”全市万元GDP能耗下降20%的任务超额完成。2011年万元GDP能耗比上年下降3.5%。

社会事业协调发展。五年来,全市上下积极实施民生工程,义务教育实现城乡免费,贫困学生资助体系初步建立。文化信息资源共享试点工程、“两馆一站一室”、广播电视“村村通”等文化工程项目进展顺利,公共文化服务体系不断健全。荣获全国人口计生综合改革、全国婚育新风进万家活动示范市称号。全市13个县市区全部实现用二级以上公路连接,在全省率先实现乡乡通油路、行政村村村通油路(水泥路)的目标。“三告别”工程原计划6年的任务3年完成,新农村建设步伐扎实推进,城乡统筹发展迈出新步伐。

承前启后创伟业,继往开来谱新篇。在新的起点上推进咸阳跨越发展任务艰巨,责任重大。五百万咸阳儿女将以时不我待的紧迫感、逆水行舟的危机感、造福一方的责任感,以科学发展为主题,以加快转变经济发展方式为主线,以跨越发展、构建和谐为基调,紧抓新一轮西部大开发、《关中—天水经济区规划》的实施以及建设西咸新区等重大历史机遇,推动新型工业化、新型城镇化、农业现代化,统筹发展社会事业,积极改善民生,以更大的决心和勇气,全力应对各种挑战,努力在新一轮发展中抢占先机、赢得主动、强势崛起。