2019年,外部环境深刻变化,宏观经济下行压力加大,榆林经济受内外部不利因素共同影响低位开局。面对严峻复杂的经济形势,全市上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在市委、市政府的坚强领导下,狠抓中省市各项政策贯彻落实,全力以赴稳增长。经过一年的努力,榆林经济实现逐季攀升,圆满完成全年目标任务。回顾过去的一年,虽然取得了一定的成绩,但依然存在一些问题和不足,还需在2020年坚定发展信心,直面不足,继续努力,为实现全市经济的平稳健康发展而奋斗。

一、主要经济指标运行情况

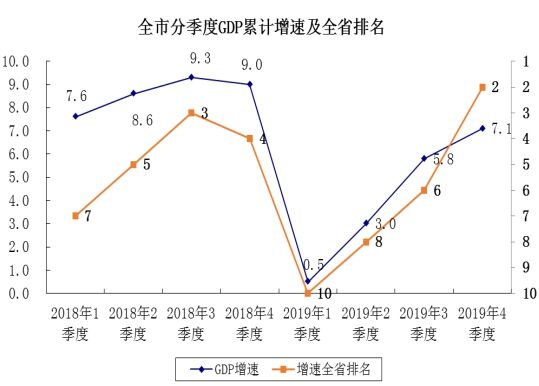

(一)经济总量增速靠前

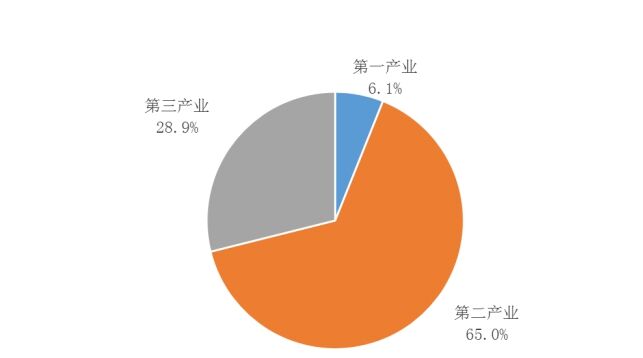

初步核算,2019年全市实现生产总值4136.28亿元,同比增长7.1%,增速分别高出全省和全国1.1和1.0个百分点,居全省第二(不含杨凌区),名次较上年提升3位。其中,第一产业250.72亿元,增长3.9%,占GDP比重为6.1%;第二产业2690.34亿元,增长8.2%,占65.0%;第三产业1195.22亿元,增长5.8%,占28.9%,二产主导地位依然稳固。从一季度开始,全市生产总值增速和全省排名均呈现“逐季攀升”态势,一、二、三、四季度分别增长0.5%、3.0%、5.8%、7.1%,增速在全省排名(不含杨凌区)分别为第十、第八、第六、第二。

2019年三次产业占比结构

(二)农业发展较为稳定

2019年,全市不断推进农村产权制度改革,持续扩大特色产业规模,集体经济展现新活力。粮食、蔬菜、水果产量稳步增长,经济作物多品类发展;生猪产能逐步恢复,羊子产业发展良好,牛和家禽饲养量稳中有增,禽肉蛋奶价格均有不同程度上涨。全市实现农林牧渔及农林牧渔服务业总产值439.73亿元,同比增长4.2%,其中农、林、牧、渔业产值分别为272.17亿元、10.81亿元、135.72亿元、2.54亿元,分别增长5.3%、16.4%、0.7%、4.2%。农林牧渔服务业实现增加值10.72亿元,增长8.6%。

(三)工业增速逐季加快

2019年,全市898户规上工业企业累计实现总产值4865.59亿元,同比增长8.3%,较一、二、三季度分别加快11.0、4.7、1.5个百分点;规上工业增加值总量连续13年居全省首位,同比增长8.4%,增速较一、二、三季度分别加快13.6、8.9、3.9个百分点。

从门类看:采矿业完成产值2882.29亿元,同比增长9.1%,增速较一、二、三季度分别加快18.5、9.3、3.3个百分点;制造业完成产值1484.93亿元,同比增长4.1%,较一、二、三季度分别加快0.6、回落2.1、回落0.4个百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业完成产值498.37亿元,同比增长17.6%,较一、二、三季度分别加快4.0、1.3、0.6个百分点。

主要能化产品产量提升。35类主要工业产品中,铁合金、原煤、天然气、精甲醇、发电量等22类产品产量保持正增长。其中,原煤产量累计46431万吨,同比增长1.9%,增速较一、二、三季度分别加快21.6、13.4、4.7个百分点。

(四)内需增长稳中有升

1.消费市场增长稳定

2019年,全市社会消费品零售总额实现555.29亿元,同比增长8.0%,增速较一季度提升0.1个百分点,与二季度持平,较前三季度提升0.7个百分点。其中,限额以上单位实现消费品零售额234.73亿元,增长3.2%(可比口径)。

按经营单位所在地分,城镇消费品零售额实现366.03亿元,同比增长8.3%,乡村实现189.26亿元,增长7.5%。按消费形态分,商品零售实现487.22亿元,增长6.9%;餐饮收入51.67亿元,增长17.0%。

从流通领域看,批零住餐四大行业平稳增长。2019年,全市批发业销售额实现3034.83亿元,同比增长8.0%;零售业销售额实现987.17亿元,增长9.9%;住宿业营业额实现33.34亿元,增长7.1%;餐饮业营业额实现183.13亿元,增长13.4%。

2.固投增长提升较快

2019年,全社会固定资产投资同比增长14.2%,增速居全省第一,比上年提升5.7个百分点。其中,固定资产投资增长14.3%,同比提升6.9个百分点,较一、二、三季度分别回落2.5、提升6.1、提升2.8个百分点。其中:工业投资增长23.6%,比上年提升26.6个百分点;工业技改投资增长69.7%,提升89.6个百分点;民间投资增长22.6%,回落14.1个百分点;房地产投资增长30.7%,回落15.7个百分点。

分产业看,全市第一产业投资同比增长4.9%,增速比上年回落34.0个百分点;第二产业投资增长22.8%,比上年提升25.2个百分点;第三产业投资同比增长5.9%,回落12.1个百分点。

3.开放经济发展迅速

2019年,全市进出口总值9.48亿元,同比增长29.0%,增速同比提升69.6个百分点。其中,进口1.18亿元,增长16.5%,提升97.1个百分点;出口8.30亿元,增长31.0%,提升42.3个百分点。实现贸易顺差7.112亿元,增长33.8%。

(五)质量效益稳定提升

1.财政收支平稳增长

初步统计,2019年全市财政总收入926.72亿元,同比增长0.5%。地方财政收入405.63亿元,增长4.1%,其中各项税收354.97亿元,增长10.8%,占地方财政收入的87.5%;完成财政支出744.11亿元,增长14.7%。

2.居民收入稳步增长

2019年,全市全体居民人均可支配收入24213元,同比增长9.2%。按常住地分,城镇居民人均可支配收入33904元,增长8.3%;农村居民人均可支配收入13226元,增长9.9%。城乡居民人均收入比2.56,较上年缩小0.04。

(六)金融存贷增幅回落

截止12月末,全市金融机构人民币各项存款余额4175.74亿元,同比增长8.5%,增速同比回落4.5个百分点;各项贷款余额2122.49亿元,增长2.1%,同比回落1.3个百分点。

(七)物价指数较为稳定

2019年,全市居民消费价格总指数增长2.3%,涨幅低于全国和全省均为0.6个百分点。食品价格涨幅最大。八大类消费指数“七升一降”:食品烟酒类上涨5.3%,衣着类上涨1.1%,居住类上涨2.1%、生活用品及服务类上涨0.9%,教育文化和娱乐类上涨0.6%,医疗保健类上涨1.0%,其他用品和服务类上涨1.2%;交通和运输类下降1.1%。

(八)用电增速有所回落

2019年,全社会用电量累计322.74亿度,同比增长3.0%,增速同比回落8.5个百分点。其中,工业累计用电量264.07亿度,增长2.2%,增速同比回落10.2个百分点。

二、主要存在的问题

通过一年的努力,榆林经济主要预期目标较好实现。伴随着内外环境发生的深刻变革,经济社会发展面临的风险挑战继续加剧,下行压力依然很大,发展中仍存在很多问题和不足。

(一)榆林经济对能源产业高度依赖。能源产业对稳定榆林经济有着举足轻重的作用,直接影响榆林经济平稳健康发展。2019年全市能源工业增加值占GDP比重55.3%,能源产业发展的好坏,都会对榆林经济产生巨大影响,高度依赖能源产业造成经济结构性问题突出。

(二)三次产业结构问题加剧。三次产业协调发展是经济结构合理性的重要标志。受2018年全国第四次经济普查基数调整影响,2019年三次产业占比结构为6.1:65.0:28.9,与上年相比,与上年快报相比,三产占比回落2.3个百分点,二产、一产分别提升了2.2、0.1个百分点,调整经济结构的任务进一步加重。

(三)三产投资占比回落。2019年受神木矿难影响,经济发展压力加大,为了稳经济保增长,刺激经济加快回暖,从而加大了工业投资份额,拉动经济逐步回稳。三次产业投资占比与去年同期相比,第二产业投资占比上升3.9个百分点;第一产业和第三产业投资占比分别回落了0.4、3.3个百分点。

(四)基础设施及民生领域投资下降。2019年受投资减少和投资进度放缓的影响,基础设施投资下降4.5%,交通运输、仓储和邮政业投资占固定资产投资的11.7%,同比下降19.0%,文化、体育和娱乐业、居民服务和其他服务业分别下降24.4%、3.9%。

(五)服务业抗风险能力不足。榆林经济受煤炭产业的影响一直很大,形成了“一煤独大”的格局,其他产业的发展也与之关系密切。榆林市服务业中交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业占比较大,受煤炭产业的影响尤为突出,煤炭产业的波动,会引起交通运输、仓储和批发业的震动,加之其他服务业产业发展滞后,基础弱,占比小,导致服务业抗风险能力较差。比如住宿和餐饮业的增加值占GDP比重不到百分之一,仅为0.9%;再如与居民生活质量密切相关的文化、体育和娱乐业、居民养老医疗服务、教育培训服务、旅游休闲等生活性服务业发展缓慢,与发展生产相关的科学研究和技术服务、软件和信息技术服务、开采辅助活动服务等生产性服务业发展滞后。产业发展不均衡,贡献力不强、发展质量不高等问题突出。

三、2020年展望及建议

总体来看,2019年全市经济在全市上下的共同努力下,全年各项指标任务达到预期目标,经济实力持续增强,经济发展质量效益得到提升,人民生活水平继续改善,社会各项事业不断进步,成绩来之不易。2020年是决胜全面建成小康和决战决胜脱贫攻坚之年,也是“十三五”规划收官之年,面对外部环境风险挑战上升、内部困难问题叠加、经济下行压力犹存的局面,我们还需戒骄戒躁,直面不足,坚定发展信心,认真贯彻中省市各项政策,在继续抓好“稳增长”各项措施的基础上,全力以赴调结构、促转型,推进能化产业向国际化、高端化迈进;重点抓好能化工业和制造业、批发和零售业、消费、固定资产投资、新旧动能转换、增加市场主体等方面工作,努力保持经济平稳健康发展,发挥出榆林优势,为全省发展做出更大贡献,为决胜全面建成小康社会不懈奋斗。为做好2020年工作,提出以下几点建议仅供参考。

(一)抓好工业稳经济。工业是榆林经济的重要支撑,2019年工业增加值占GDP的比重为62.1%。可以看出,工业是稳定经济增长的关键,其中,能源产业又是工业发展的重中之重,如何保障产能稳定释放就是工作的重点。为此,一要稳定煤炭产量。在确保煤炭安全生产的前提下,稳定释放产能,提高煤炭产量。二要延伸煤炭产业链条,增加煤炭相关产业产能。当前,全市工业仍以资源产品和初级化工产品输出为主,需要不断增加煤炭下游产业类别,延长产业链,提高煤炭就地转化率,拓宽下游产品的销售渠道,为经济增长添加新动能。比如提高电厂发电效率,增加外运电量;全面实施榆林工业“增品种、提品质、创品牌”行动,提升企业市场竞争优势。三要扩大油气产能。增加新开采油气井计划,提高申报效率和批准率,扩大油气产能储备,对已审批、开工的油气井加快建设,确保原油、天然气和原油加工产能的增加。四要提升规上制造业产能。规上制造业在工业中的地位较高,2019年榆林规上制造业产值为1484.93亿元,占全部规上工业总产值的30.5%。重点抓好石油煤炭加工、化学原料制品制造、黑色和有色金属冶炼等行业的生产经营工作,增强煤炭就地转化率,通过技改提升企业生产能力和效率,科技攻关研究推出新产品,抢占新产品市场份额,努力释放制造业优质产能。同时大力发展制造业其他行业。

(二)发展三产补短板。补齐三产发展短板,增强三产经济发展活力,提升三产占比,优化经济结构。一是发展多元化三产产业,增强抵抗风险能力。在重点发展第三产业中批发和零售业、住宿和餐饮业、交通运输、仓储和邮政业的基础上,结合榆林实际,主抓一批有发展前景的产业,促使三产产业多元化,降低对煤炭产业的依赖,增强抵抗风险的能力。二是提振消费。不断丰富文化、体育、娱乐、休闲旅游、住宿餐饮等服务业的类别,开创特色消费模式和体验,满足群众的消费需求,拉动消费力。三是查漏补缺抓重点,扩充服务业市场主体,提升三产实力。下大力气整治服务业企业漏统问题,做到应统尽统,增大服务业体量。重点扶持限下或规下发展较好的服务业企业,提高培育入库成效,出台税费返还或其他补贴等相关政策,在增值税税负政策内,充分研究,增强灵活度,激发市场活力,鼓励企业做大做强,达到限上或规上标准的企业及时入库入统,不断扩大服务业市场主体,从而推动三产的增长。四是关注新型现代服务业发展。比如“楼宇经济”的发展,开展调查研究,弄清概念,摸清底子,对达到入统标准的“楼宇经济”型企业,及时入库入统。五是发展现代交通运输服务业。及时掌握公路、铁路、航空发展新动态,发掘新建成的蒙西至华中煤运通道、神木至靖边铁路、榆商高速等形成的运输潜力,为交通运输服务业、物流业等注入新的增长动能。

(三)改善营商助投资。积极改善榆林营商环境,提高榆林招商、引资、引智吸引力和外部环境,吸引项目投资落地,推动榆林经济高质量发展。释放新产能,推动榆林经济高质量发展。一是努力改善营商环境,吸引项目投资落地。借鉴和汲取发达地区先进经验,发现问题短板,深化行政体制改革,精简政务服务审批程序,优化审批方式,避免部门间扯皮推诿,倡导“一站式办结”服务模式,提高服务主动性,取缔不合理限制门槛,提升政务服务效率和质量,为项目投资能招来、能落地、能发展提供良好的营商环境。做好投资项目的储备。二是加快推进落地项目建设,稳定固定资产投资增长。要加大对项目的建设支持力度,主动为项目提供服务,精简审批流程,重大项目要素优先配置,加强监督监管,推进项目建设步伐,提高项目建设质量。鼓励企业或投资主体持续投资,确保固定资产投资的稳定增长。三是以有效投资补短板。在当下或以后更长一个时期,投资方向要紧紧围绕创新驱动、协调推进、绿色发展、开放发展、民生共享等领域展开,补短板的同时,要提高投资的有效性。要有长远思维,统筹安排投资次序、量等,解决好当前紧迫的短板问题,实现精准投资,充分发挥投资的直接、间接和长远作用。比如当下就要把投资向基础设施建设和民生领域适度倾斜,弥补基础设施投资和民生领域投资的不足。

(四)创新驱动增动能。实施创新驱动发展战略,大力发展战略性新型产业。全力发掘新动能,推动镁铝精深加工、智能无人系统、大健康、大数据、氢能等新产业、新项目的落地发展。科技是第一生产力。鼓励企业加大科技创新,加强校企合作,发挥“产学研”作用,加大科研投入,多出科研成果专利,加强成果转化率,创新经营理念,不断提升企业核心竞争力,市场影响力,持续增加经济发展新动能。

(五)“破难查漏”添主体。继续实施“破难查漏”行动,增加市场主体数量,激发经济发展活力。一是要高度重视统计工作,坚持问题导向,破解“五上”企业培育难、确认难、入库难。提高统计工作联席会议制度各成员单位和九个“统计专班”在促进统计工作方面的主观能动性和工作成效,加强各部门之间的沟通交流,认真分析、科学谋划、推演进度,将问题解决在出现之前。二是继续加大摸排力度,充分了解各种经济体第一手资料,排查摸底,查找问题,分析原因,提出对策;坚持分类指导、分类施策、精准指导、精准服务,做实做细各项基础性工作,确保达到条件的企业和项目能够及时入库。三是充分发挥民营企业主力军作用。要加大对民营企业的支持力度,降低门槛,从税费减免、增加补贴、人才引入、技术指导等多个方面扶持企业发展,鼓舞士气,把好的、优秀的企业留在本地,对扶持发展达到入库条件的企业,及时纳入统计库。四是加大统计宣传力度,提高统计知晓率。通过“统计开放日”、“统计宣传日”、“普查启动仪式”等活动,采取新闻媒体、网络、自媒体等形式扩大宣传,提高企业和公众的依法统计意识。五是奖惩并重,加大对小升规企业的政策扶持,通过资金奖补和金融支持等形式,鼓励达标企业转为规上企业并及时入库统计;树立《统计法》权威,加大执法力度,充分利用社会征信体系等,对已达标但拒绝入统入库的企业进行惩处和曝光,提高企业对统计工作的配合力度。