11月21日,国务院印发的《国家积极应对人口老龄化中长期规划》指出,人口老龄化是社会发展的重要趋势,是人类文明进步的体现,也是今后较长一段时期我国的基本国情。随着“银发浪潮”来袭,西安市人口老龄化程度持续加深,人口老龄化带来的种种经济和社会问题也日趋显现,合理看待人口老龄化,认清人口老龄化对经济、社会各方面的影响,协调好各种关系,具有非常重要的战略意义。

一、西安市人口老龄化现状

(一)老年人口比重逐年提高,全面进入老年型社会

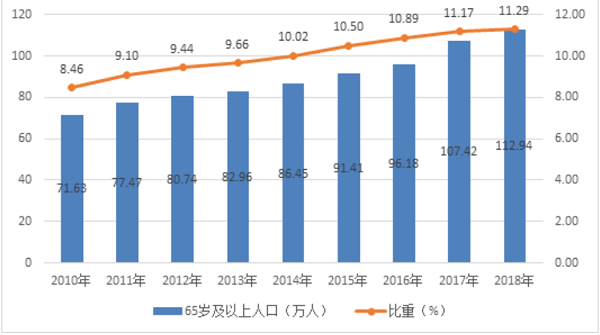

2018年,西安市65岁以上人口为112.94万人,占总人口比重达11.29%,与2010年相比,65岁以上人口增加41.31万人,比重提高2.83个百分点,年均增加5.16万人,年均增速为5.9%。

图1:西安市65岁以上人口变化情况

国际上通常根据一个国家或地区的少年儿童(0-14岁)、老年人(65岁及以上)在总人口所占比重,人口老少比(以少儿为100)和年龄中位数来把人口年龄结构划分成年轻型、成年型和老年型。2000年,西安市的人口年龄结构完成了由成年型向老年型的过渡。2010年,西安市少儿人口和老年人口占总人口的比重分别为12.89%和8.46%,老少比达到65.64%,人口年龄中位数34.63岁,从这些数据可以看出,西安市人口年龄结构已经达到老年型。而2018年,少儿人口和老年人口占总人口比例分别增长至13.75%和11.29%,老少比82.11%,预示着西安市人口老龄化的加快。而这一情况带来的最大问题,就是社会供养老年费用增多,给全市经济增长、社会福利、卫生保健和社会保障体系带来严峻挑战。

表1:西安市人口年龄结构类型指标

2010年以来,西安市老龄化进程分为两个阶段:

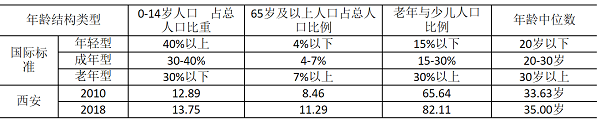

1、2010年-2016年,老龄进程加快,与全国趋同、高于全省。

2010年,西安市65岁及以上人口比重为8.46%,老龄程度略低于全国8.87%、全省8.53%;2011年至2015年,全国、全省和西安市都表现为老年人口总量持续增加,65岁及以上人口比重不断上升,老龄化进程加速的特征;2016年,西安市老龄程度已与全国水平保持一致,略高于全省水平。

2、2017-2018年,老龄进程放缓,低于全国、全省。

2017年和2018年,全国、全省和西安市老年人口总量及比重继续上升,全国、全省老龄化进程加速,但西安市老龄化进程有所放缓,主要得益于两个因素:一是代管西咸。西咸新区人口更为年轻化,人口老龄程度远低于原西安行政区域。二是户籍新政。实施户籍新政以来,新西安人口中85%为15-64岁人口。随着大量年轻人口涌入,老龄化进程进一步趋缓,2018年,全市65岁以上人口占比为11.29%,已经低于全国、全省水平。

图2:65岁及以上人口比重变化情况(%)

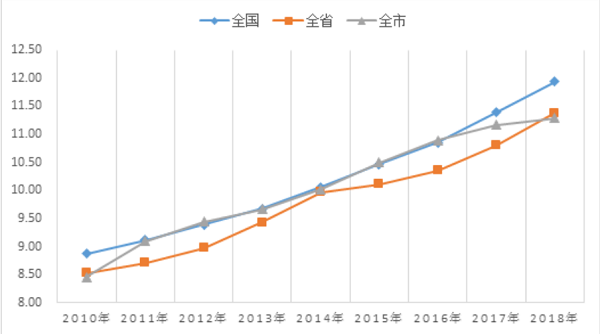

(三)老龄化地域差距明显,城三区老龄程度最高

由于经济条件、生育水平等方面的差别,使得各地人口老龄化程度也不等同。第六次人口普查资料显示,全市各区县人口老龄化程度差异较大。城三区(新城区、碑林区、莲湖区)的老龄化比重排在前三位,均超过11%,这三个区中老社区较多,西安本地居民较多,老龄人口相对较多;雁塔区、未央区、长安区老龄化程度排在后三位,且均低于7%,这与这三个地区高校较多,年轻人较多,在一定程度上拉低了老龄人口比重有关;四县的老龄化程度也不低,特别是蓝田,老龄化程度达到9.52%,居第四位,可见全市农村老龄人口较多,值得关注。从2010年六普和2015年1%人口抽样调查数据对比来看,全市除长安区外,其他各区县老龄化程度均有所提高,莲湖区老龄化提升幅度最大,提升了5.84个百分点,而未央区提升幅度最小,仅提高0.06个百分点,主要因素考虑是与行政中心北迁,带动年轻人工作居住重心向北迁移有关。长安区人口老龄化呈现负增长,考虑是长安区高校学生因素影响,整体拉低长安区人口年龄结构。

表2:分区县老龄化程度(65及以上人口比重)对比(%)

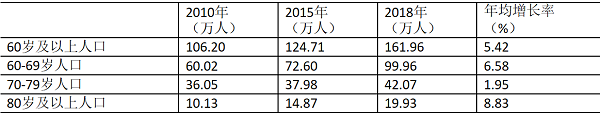

(四)中高龄老年人口快速增长,老年人口日趋高龄化

从各年龄段的比重分析,国际上常用低龄60-69岁、中龄70-79岁、高龄80岁以上的老年人口比重等三个指标来反映老年人口的年龄结构状况。2010年至2018年的三次人口调查数据显示,高龄老年人口的年均增长率最高,低龄老年人口次之,中龄老年人口居最后。老年人口高龄化趋势明显,具体数据如下:

表3:西安市60岁及以上人口结构

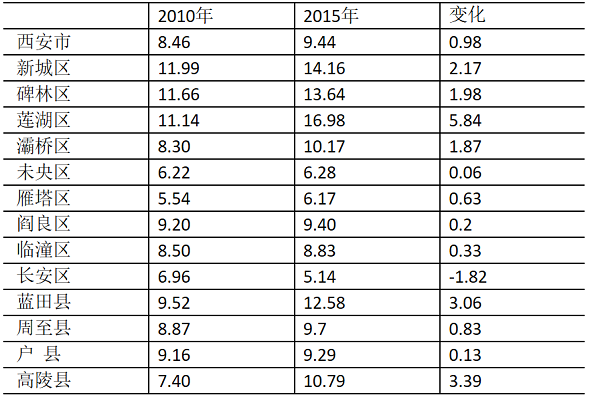

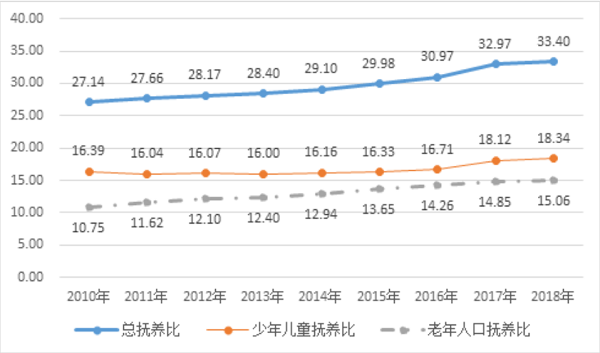

(五)老年抚养比稳步上升,社会抚养负担进一步加重

人口抚养比是指0-14岁少儿人口、65岁及以上老年人口与15-64岁人口之间的数量比,它度量了15-64岁人口人均负担的赡养人口数量。少儿人口与15-64岁人口数量之比,称为少儿抚养比;老年人口与15-64岁人口数量之比,称为老年抚养比;少儿人口与老年人口之和与15-64岁人口数量之比,称为总抚养比。

2010-2018年间,西安市老年抚养比稳步提高。随着二孩政策的实施,出生人口增加,少儿抚养比逐年增加,总抚养比不断提升。未来伴随老龄化进程的不断加快,老年抚养比不断上升和少儿抚养比缓慢提高,将引起总抚养比呈现不断上升的趋势,社会抚养负担进一步加重。

图3:西安市人口抚养比情况(%)

二、西安市人口发展趋势

(一)基于人口预测模型进行预测

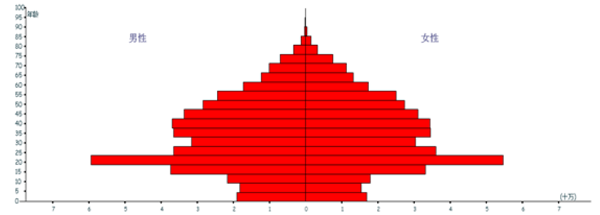

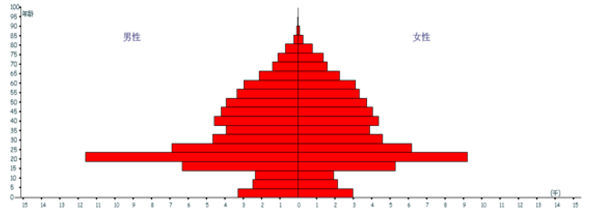

采用国际通用的队列成分法进行未来人口形势预测。以2010年六普人口年龄结构作为预测起始点,采用目前国际和国内上较为常用的人口预测软件(PADISINT)作为预测工具,按照每岁年龄组、分性别,根据生育模式、死亡模式和净迁入模式对每个年龄人口数量进行动态预测。

(二)影响人口发展趋势的主要因素

1、学生因素

从2010年六普和2015年抽样调查结果中西安市人口年龄结构分布可以看到,西安市人口年龄结构的最大的特征就是:20-24岁人口规模明显大于其他年龄组,且不会随时间推移转化为下一年龄组人口。西安作为大专院校最为集聚的城市之一,20-24岁主要为大中专院校学生,部分学生毕业后会离开西安市,将不会对后续年龄组人口产生影响,这部分临时性人口(比较合理的估算:20-24岁人口规模减去前后两组人口规模均值,即临时性人口占20-24岁人口40%,即40万人),在人口趋势预测时做为定量来处理。

图4:2010年西安市人口年龄结构分布

图5:2015年西安市人口年龄结构分布

2、生育因素

“十二五”期间,年均出生人口数量为8.52万人,出生人口规模基本触底。2016年全面二孩政策后,全市出生率出现明显拐点,出生率为11.54‰,较上年提高1.39个千分点。2017年,全市人口出生率继续走高,达到12.62‰,较上年提高1.08个千分点。2018年全市出生率回落至12.47‰,较上年下降0.15个千分点。结合出生率走势、卫计委实名出生人口登记情况和出生人口调研多方信息来看,可以判断西安市积累的生育意愿在2016-2018年已经基本释放,生育政策带来的效果将逐年减弱。另一方面,按照六普人口年龄结构测算,不考虑迁移因素,育龄妇女人数从2010年的260万人,每年平均以2万人的规模在缓慢递减。

3、迁移因素

随着国家中心城市、国际化大都市等规划落地实施,以及“史上最宽松”户籍新政、百万大学生留西安等各种利好政策的推进,西安市吸纳了更多更优质的人口资源。2010年以来,人口机械增长是影响人口增加的主要原因,其中包括净流入52.8万人和西咸62万人;机械增长的人口主要集中在青壮年,其中15-64岁占85%,对全市人口总量和结构产生极大的影响。

4、普查因素

2020年即将开展全国第七次人口普查,将对全市人口总量和结构进行全面校正。按照全国第六次人口普查登记人口、2010年至2019年人口推算产生的偏差,学生群体是否应为常住人口、2018年人口动态监测结果等情况通盘考虑,保守预计9年间对人口总量低估数量在50万人。在预测2020年及后续年份时,将进行该部分人口插入总量进行修正。

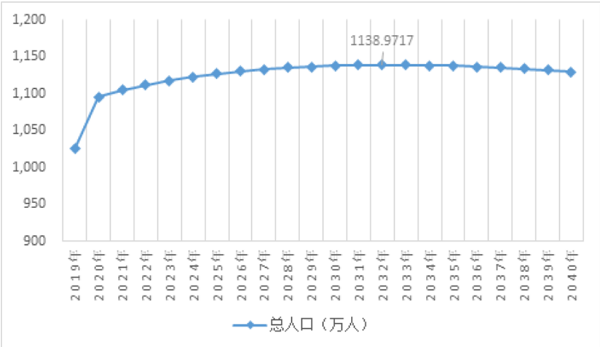

(三)人口预测方案及发展趋势

针对不同程度的生育、迁移和普查因素对人口发展的影响,按照低、中、高三种假设进行人口动态预测,高方案假设更加符合西安市人口实际情况。高方案结论中,西安市人口规模将在2025年达到1127万人口,2032年达到1139万人口高峰,然后逐年下降;0-14岁人口,在2026年达到173万,然后逐年下降;15-64岁人口,在2021年达到791万,然后逐年减少1-2万人;65岁以上人口,在2024年比重超过15%,2034年比重超过20%。

1、未来十年总人口将稳步增长,负增长现象将迟于全国

联合国人口方案预测,到2029年中国人口将达到峰值14.42亿,而进入负增长;《人口与劳动绿皮书:中国人口与劳动问题报告No.19》中指出,中国将在2027年提前步入人口负数增长时代。按照高方案结果:如果西安市在未来几年保持总和生育率1.5,净流入人口每年稳定维持在5万人,那么预计西安市在2032年达到总人口高峰,而后才会出现人口负增长。因此,西安市在未来10年人口规模都将处于增长阶段,人口负增长现象将比全国晚3-5年出现。

图6:总人口发展趋势(单位:万人)

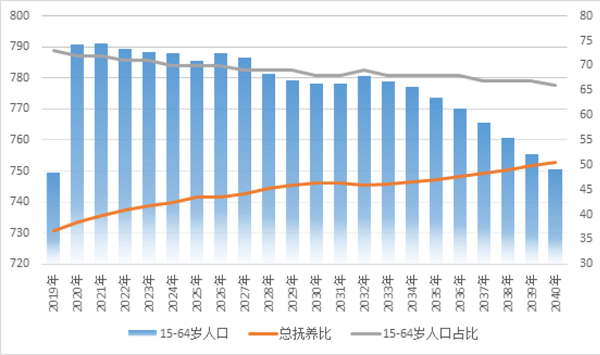

2、2021年劳动年龄人口达到顶峰,人口基础优于全国平均水平。

近三年,15-64岁人口规模仍将处于增长状态,人口机械增长是主要因素。2016-2018年,新增外来人口中以劳动年龄人口为主,其中15-64岁外来人口比重高达85%,非老年人口增长更快,从而使老年人口比重增长会趋缓。但是随着户籍和各类人才政策效果转弱,机械增加人口预计在2021年将降至6万人,2022年降至5万人,劳动年龄人口总量相应将开始下降。我国劳动人口规模早在2014年即已开始负增长,预计西安市这一现象将在2022年出现。

总抚养比在2040年之前将稳步上升,劳动人口占比持续下降;至2040年,人口抚养比将达到0.5,即一个成年人除了抚养自己,还得抚养约0.5个幼儿或老年人。按目前测算结果,西安市人口抚养比中长期内都将低于联合国预测的全国平均水平,社会经济发展的人口基础优于全国平均水平。

图7:15-64岁人口发展趋势(单位:万人,%)

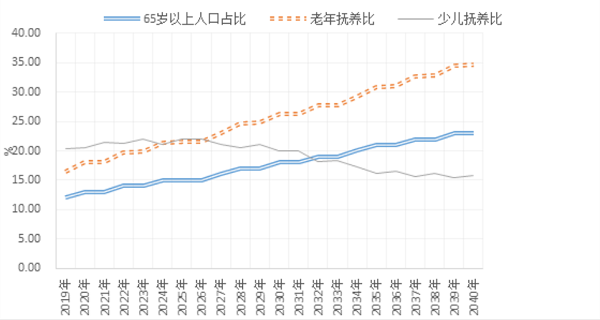

3、中长期内,人口老龄化程度持续增长。

尽管2015-2018年,二孩政策、西咸人口和户籍新政三因素叠加,为西安市大量引入年轻人口,人口老龄进程短暂表现出老年人口缓慢上升,增速逐渐放缓的现象。但从中长期看,随各类政策效果逐渐弱化,老年人口占比稳步上升,老年抚养比稳步增长且有略微加快的趋势是十分确定的。

未来十年是以抚养少儿为主,然后重心转向抚养老年人为主,2034年后65岁以上老年人口占比将超过20%。如果生育水平发生实质性增长、提高至适度生育水平,将对西安市老龄化趋势有缓解作用,但是即便如此也并不能改变劳动人口占比下降、老年人口占比和老年人口抚养比稳步上升的总体趋势。

图8:65岁以上人口发展趋势(单位:%)

三、人口老龄化对宏观经济指标的影响分析

(一)人口老龄化对劳动力供给的影响

老龄化带来最直接、最显著的问题是劳动力供给数量的减少,以及劳动力年龄结构的逐渐老化。劳动力作为经济增长的生产要素之一,在经济发展的过程中扮演着重要的角色。人口年龄结构比较年轻的社会中,劳动年龄人口占比高,具有较强的生产能力,丰富的劳动力供给和较高的储蓄率可以为经济增长提供额外的动力,也就是通常说的“人口红利”。

2011年,全国15-64岁劳动年龄人口占比由74.5%下降至74.4%;2014年,全国15-64岁劳动年龄人口由10.06亿下降至10.05亿,代表全国劳动力供给结束了长期上涨趋势。2018年,全国15-64岁劳动年龄人口已降至9.9亿人。2011年,西安市15-64岁劳动年龄人口占比由78.65%下降至78.33%;2013年,西安市15-64岁劳动年龄人口由668.84万人下降至668.28万人,劳动年龄人口变化趋势与全国一致。但由于二孩政策、西咸入统、户籍新政多因素叠加效应,到2018年西安市15-64岁劳动年龄人口提高至749.88万人。按人口发展趋势,西安市到2022年才会出现劳动年龄人口减少的情况。可以说接下来的3年,是西安市人口基础优于全国、全省和大多数城市的“人口红利黄金时代”。

(二)人口老龄化对储蓄率的影响

储蓄率下滑的原因有很多,人口老龄化是储蓄率下滑的长期推动力。一般而言,老年人在国民经济中属于“消费型”人口,老龄化社会的到来必然会提升居民的消费率,降低储蓄率。以高储蓄率闻名的日本为例,家庭净储蓄率于2014年出现负值,国民储蓄率于2016年达到历史最低点(27.3%),而这一时期,正是日本老龄化社会加速到来的阶段。

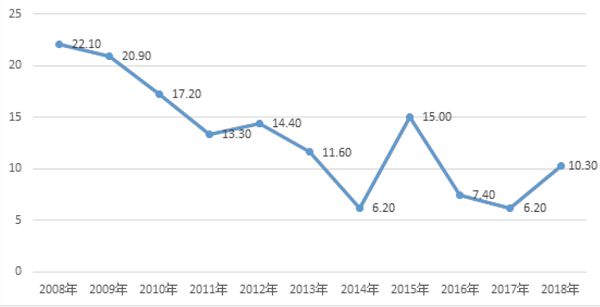

2010年我国15-64岁人口比重达到峰值(74.53%)逐步下降之后,居民储蓄率出现了几近同步的下行趋势。西安市居民储蓄率在2008年达到22.1%之后,持续震荡下行,2018年降至10.3%。从中长期看,在老龄化进程逐渐加深的背景下,西安市居民储蓄率与全国一致,都将保持下行趋势。

图9:2008年以来西安市居民储蓄率(单位:%)

(三)人口老龄化对劳动生产率的影响

按照联合国的劳动力划分准则,16—29岁的劳动力是青年劳动力,30—44岁的劳动力是中年劳动力,45—64岁之间的劳动力为老年劳动力。依据生命周期理论,不同年龄的劳动力人口的劳动生产率是不同的。对青年劳动力而言,缺乏经验,效率低下;然而随着时间的推移,经过不断的学习和积累,中年劳动力的劳动生产率逐渐提高;最后,进入老年时期,虽然经验积累较多,但体力、脑力跟不上,将导致劳动生产率的下降。

随着人口老龄化的加剧,人口老龄化会使劳动年龄人口内部出现老化,人口日趋高龄化,中青年劳动力的占比减少,对应老年劳动力占比增加,进而使得社会整体劳动生产率下降,从而制约这经济社会的发展。

四、人口老龄化的应对策略

(一)加快落实从“人口政策”向“人才政策”转变

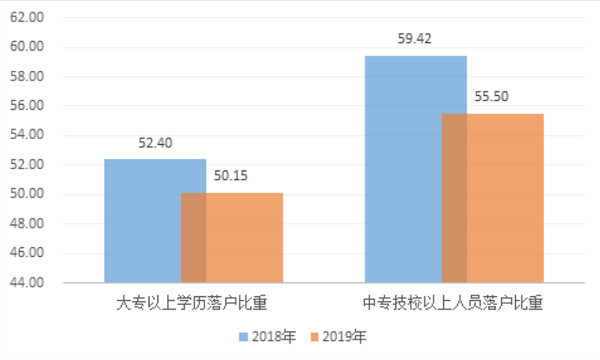

在城镇化进程加快和全国劳动年龄人口下降的大前提下,随着城市数量和规模增加,无论哪一级城市,都面临缺人的问题。西安市自2017年初发布“最宽松落户政策细则”以来,成效显著,但从2019年引进学历落户人口统计情况来看,人才质量有所下降。西安市大专及中专以上学历人口落户比重,与2018年相比,分别下降了2.25个百分点和3.92个百分点。与此同时,安徽、江苏、浙江、成都、南京和北京等城市将政策重点向争夺高质量人才和留住人才倾斜。单纯的“人口大战”并不能解决老龄化带来的新问题,因为进入老龄社会,人口红利并不来自于低成本劳动力人口,而是来自于高质量的人才。不论是劳动年龄人口还是老龄人口,只要人口的人力资本高,资产结构好,能够用消费拉动经济,才能产生人口红利。所以,必须加快落实从“人口政策”向“人才政策”的转变。

图10:2018-2019年学历落户人口比重(单位:%)

(二)加快促进第二产业发展和工业项目落地

根据国际经验,工业化是城市发展的基本动力,是城市增加就业,提高抚养能力的关键。从全市三次产业增加值占比(3.1:34.7:61.9)和就业人员占比(16.30:24.79:58.91)看,二产增加值占比34.7%,仅容纳了24.79%的从业人员。与成都二产增加值占比42.5%,容纳33%的从业人员相比,西安市二产不强、吸纳就业不足的问题比较明显。因此,应当进一步加快促进第二产业发展和工业项目落地,充分提高二产就业带动作用,增强城市养老防老的能力。

(三)加快发展“银发经济”

根据第四次经济普查结果,目前全市现有304家养老护理机构和老年人养护服务机构,从业人员4064人,月平均工资3277元。与全市112.94万老年人口相比,养老产业基础薄弱,供需严重不匹配。因此,建议市委市政府以产业化为导向,推动民间资本进入老年产业领域,加快形成结构合理、布局完善、多业融合的健康养老产业体系。