根据“不忘初心,牢记使命”主题教育活动要求,为加强对榆林市经济形势的调查研究,全面了解全市畜牧业生产发展情况,榆林市统计局展开专题调研,现将生猪产业发展情况报告如下。

通过实地走访榆阳区、横山区、绥德县的部分生猪养殖企业、规模户、散户,与当地畜牧部门座谈等形式,初步了解在非洲猪瘟疫情和生猪周期市场调整叠加影响下,当前榆林市生猪养殖业出现的生猪存出栏双下降,猪肉价格大幅上涨的状况。

一、生猪产业出现存出栏双下降

(一)总体情况。2018年,榆林市出栏生猪136.81万头,猪肉产量10.48万吨,生猪产值35.78亿元,占畜牧业产值的27.41%,占农林牧渔业总产值和第一产业总产值的8.81%、9.19%。

(二)前三季度生猪产业基本情况。受疫情影响,第三季度生猪产业呈现下滑趋势,生猪存出栏显著减少。前三季度,榆林市出栏生猪91.19万头,同比下降1.7%,较上半年增速下降5.5个百分点,其中第三季度出栏生猪下降17.1%;生猪存栏110.93万头,同比下降3.2%,较上半年增速下降4.5个百分点。

二、生猪产业供不应求,价格持续飙升

受非洲猪瘟、环保政策、前期价格低廉等因素影响,生猪产业受到巨大冲击,产能严重下降,加之生猪产业生产周期长、活猪调运受限、散户弃养等因素,生猪产业供不应求,价格持续飙升。

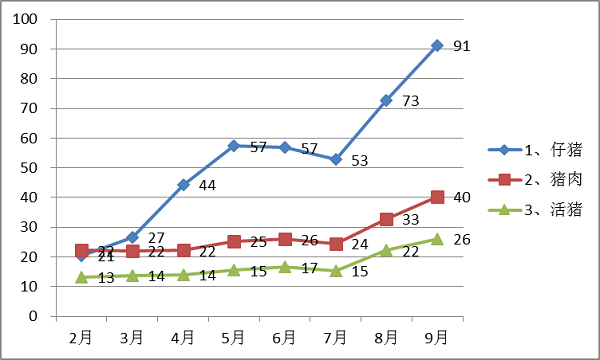

(一)生猪价格持续上涨。根据榆林市畜牧局价格监测数据显示,今年春节后,生猪行情一路上升(见下图),进入8月以来,生猪市场价格成倍上涨,到九月底,育肥猪出栏均价26.1元/公斤,环比上涨17.6%,同比上涨75.3%;仔猪出栏均价91.2元/公斤,从4月开始出现明显上涨,9月环比上涨25.3%,同比上涨218.0%;猪肉40.3元/公斤,环比上涨22.7%,同比上涨64.3%。

2019年2-9月生猪行业市场行情图

(二)小规模户、散户逐渐退出市场。从去年年初,相继受到生猪价格跌破成本、非洲猪瘟大规模爆发的影响,养殖户生产发展信心严重受挫,补栏增养积极性不高,且随着母猪和仔猪跨区域调运受限,生猪市场价格一路飙升,仔猪价格已升至1200-1700元/头不等,小规模户、散户出于经济压力、疫情风险顾虑,出现空栏、主动停养等现象。

(三)疫病防控压力较大。由于榆林市毗邻山西、内蒙、甘肃、宁夏,境内交通路口多,去年非洲猪瘟疫情发生以来,全市设有70多个公路(渡口)临时检查站,检查工作人员长期值守,产生思想麻痹和厌战情绪。加之生猪及其产品价格存在区域性差价,流通频繁,难以全面有效监管,导致输入性疫情风险增大。同时,全市生猪养殖小而散,共有养殖场户8.6万余户,其中年出栏50头以下养殖户占92.4%,大都设施设备落后,经营管理水平不高,生产效率和疫病防控能力低下。

(四)生猪产业下滑致其他肉类价格上涨。随着猪肉价格一路飙升,作为替代品的其他肉类价格随之上涨。根据榆林市畜牧局价格监测数据显示,9月底,鸡肉24.3元/公斤,环比上涨6.6%,同比上涨22.4%;牛肉65.8元/公斤,环比上涨7.1%,同比上涨16.2%;羊肉75.3元/公斤,环比上涨1.2%,同比上涨11.2%。

三、扶持力度不足,养殖信心缺失导致产能下降

(一)前期养殖政策扶持力度不足。基层政府迫于疫情、环保、土地、监管等方面压力,在去年“猪贱伤农”的时候没有进行及时的政策补贴与扶持,在疫情爆发后,对发展生猪生产持消极畏难情绪,导致一些生猪养殖项目难以落地。此外,随着禁养政策的执行,生猪养殖项目土地落实难,大型场建设缓慢。

(二)生猪养殖业主信心不足。受全国非洲猪瘟影响,加之夏季生猪进入疫病易发、多发、高发时期,发病率、死亡率显著高于其他季节,规模养殖业主对生猪市场行情普遍看涨,但鉴于疫病风险、环保压力和自身经营实力等原因,对补栏增养表现谨慎,行业整体发展信心不足。一是担忧非洲猪瘟疫情防不住,一旦发生非洲猪瘟疫情,即使有保险托底,依然将面临巨大亏损;二是环保设施要求和非洲猪瘟防控措施要求较高,环保和防疫成本同比分别上升10%-20%,养猪效益空间不断压缩,担心现在补栏投入大,但出栏的时候供大于求、猪价下降,无利可图;三是自身经营实力不足,资金紧张,贷款难度大,加大投入、扩大生产意愿不强。

(三)产业链不全产品附加值有限。调研中我们了解到,生猪从离开猪场到进入消费品市场,价格差额在7-12元/斤不等,中间有很大一部分利润属于屠宰、深加工行业,但目前榆林市在生猪屠宰及鲜、冷藏肉加工、生猪产品深加工等行业中缺乏规模较大的龙头企业,大多采用整猪外销的方式,在紧俏的生猪市场中获利有限。畜禽饲料也多为外购,本地缺乏饲料加工企业。

(四)基层服务能力减弱。机构改革过程中,体制机制尚未理顺,职能划转、机构和人员设置均没有彻底解决,影响一些重要政策、决策的执行力和工作效率。基层技术服务体系不健全,工作经费得不到有效保障,乡镇兽医站“空壳站”“看门站”逐年增多,专业技术人员严重缺乏,基础设施老化陈化,防疫检测能力水平无法满足需要,有效管控和处置重大突发动物疫情工作难度大。基础设施老化陈化,防疫检测能力水平无法满足需要,有效管控和处置重大突发动物疫情工作难度大。

四、落实扶持政策,吸引龙头企业,提振生猪产业发展信心

(一)抓好近期扶持政策的落实。8月21日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,为了稳定生猪生产,保障猪肉供应,推出了五条措施。榆林市应加快“国五条”及市级相关配套政策的宣传落实工作。一是加大专项资金投入力度。建议加大生猪标准化项目建设、生猪良种繁育体系建设等政策资金投入力度,大力扶持标准化规模养猪建设,稳定和增强生猪产业发展基础。二是强化养殖用地保障。研究制定规模养殖用地保障政策,为养殖业预留合理空间,保障养殖场及配套设施建设用地。鼓励利用荒山荒坡、灌草滩涂等未利用地和低效闲置的土地建设规模化标准化养殖场。三是加大金融和保险政策扶持力度。建议国家金融部门强化金融扶持力度,加大对规模养殖场提供贴息贷款支持,化解养猪业发展“融资难”、“融资贵”问题。完善生猪政策性保险政策,加大财政保费补贴政策的支持力度,提高能繁母猪、育肥猪保险保额,切实降低养殖场经营风险。

(二)加大龙头企业引进和落地,充分发挥龙头企业带动作用。一是要大力招商引资,吸引大公司、大集团来榆林市投资发展生猪产业。二是建立起龙头企业和养殖户、养殖基地紧密联结、互利双赢的利益联结机制,打消养殖户销售顾虑,切实带动榆林市大力实施标准化养猪,培育打造特色品牌,提升生猪生产规模和水平。

(三)完善生猪产业发展链,提升附加值。树立培育全产业链的理念,把生猪生产、加工、销售、服务等各个环节作为生猪产业的关键来抓,以工业化的理念助推现代农业优化升级。在饲料加工体系上,积极发展与现代养猪业相适应的饲料加工业,加大无公害预混饲料的使用,保证饲料的安全性;在生猪产品加工体系上,加大系列产品研发,实现产品多次加工增值,通过多种途径,培育一批龙头加工企业;在市场营销体系上,加强“农超对接”,推动猪肉产品进入更多更大的商场、超市。探索新型销售模式,发展现代物流、连锁经营、电子商务等新型流通方式,拓宽营销空间,促进产销衔接。

(四)充实基层畜牧兽医队伍,提振生猪产业发展信心。加强市县两级兽医实验室基础设施建设,提升疫病监测能力,加强乡镇畜牧兽医站建设,配备与养殖规模和工作任务相适应的防疫检疫等专业技术人员,定期开展对乡镇畜牧兽医技术人员和村级防疫员的培训和继续教育,不断更新基层畜牧兽医人员知识结构,提高村级动物防疫员的业务素质和服务能力。加大动物疫病防控专项工作经费补助力度,提升基层动物防疫能力,确保有效管控和处置重大突发动物疫情。同时期望国家尽快解决非洲猪瘟无疫苗可防、无药可治、快速诊断难、费用高等难题,从根本上实现非洲猪瘟可防、可控,提振养猪业发展信心,让百姓吃上既放心又价格合适的猪肉。