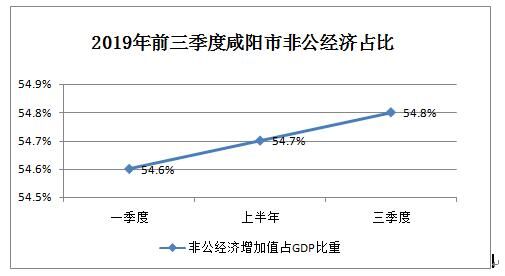

今年以来,面对经济持续下行压力,咸阳市上下沉着应对,积极贯彻落实习近平总书记“11.1”讲话精神,加大对非公企业支持力度,优化民营企业发展环境,引导非公企业健康发展。前三季度,全市实现非公经济增加值842.78亿元,占生产总值54.8%,比上年同期提高1.3个百分点,比上半年提高0.1个百分点,比一季度提高0.2个百分点,高于全省0.3个百分点,列安康(61.6%)、商洛(56.4%)、杨凌(55.8%)之后,居第四位。非公经济占比稳步提升,发展良好。

一、全市非公经济发展主要特点

1、非公主体持续加大。

据企业联网直报一套表显示:1-9月,全市“四上”企业中非公有制经济单位1769家,占全部“四上”企业的92%。另据市场监管部门统计资料显示:1-9月,全市登记企业7819户,同比增长7.8%。其中,私营企业7447户,增长9.5%;个体工商户24454户,同比增长3.8%。非公有制经济已成为吸纳劳动力的主要渠道,社会贡献日益显著。

2、第二产业贡献突出。

前三季度,全市非公经济三次产业占比3.4:59.4:37.2,与上半年相比,一产回落0.1个百分点,二产提高0.7个百分点,三产回落0.6个百分点。

(1)第一产业占比回落。1-9月,全市畜牧业完成总产值47.62亿元,同比下降1.7%,低于农林牧渔总产值增速5.6个百分点。畜牧业发展缓慢,导致一产占比回落。1-9月,全市第一产业非公经济增加值28.95亿元,占GDP的21.1%,较上半年回落0.7个百分点。

(2)第二产业稳步发展。前三季度,全市第二产业非公增加值431.73亿元,占GDP比重达到67.4%,比上年同期提高4个百分点,依然是全市非公经济发展的主导力量。

规上非公工业占比提高。今年以来,咸阳规模以上工业经济增速持续回落、形势堪忧。针对现状,全市各级全力推进稳增长各项措施,挖掘存量经济,扩大新增产能,工业经济企稳回升,降幅收窄。1-9月,全市规上工业非公经济增加值405.39亿元,占比66.5%,较上年同期提高4.2个百分点。规模以上非公有制工业企业的平稳发展推动了全市非公经济的平稳发展。

建筑业发展稳中有升。前三季度,全市建筑业非公经济增加值69.09亿元,占GDP的41.3%,比上年同期提高1.1个百分点,比上半年提高2.8个百分点。

(3)第三产业发展平稳。前三季度,全市第三产业非公经济增加值313.01亿元,占GDP比重达到52.7%,比上半年提高1.3个百分点,呈现出“三升一降二持平”的态势,其中,批发和零售业、其他服务业及住餐和餐饮业分别较上半年提高3个百分点、1个百分点、0.9个百分点,房地产业下降1个百分点,金融业、交通运输仓储邮政业与上年持平。

3、民间投资领域拓宽。今年,全市持续深化“放管服”改革,优化提升营商环境,积极贯彻实施《咸阳市促进民间投资健康发展实施意见》等政策,不断拓宽激活民间投资,使民间投资不断提升。1-9月,全市民间投资同比增长15.9%,高于全市13.7个百分点,拉动全市投资增长8.0个百分点。新开工民间投资项目大幅增长。1-9月,本年新开工建设民间投资项目1241个,占全市新开工投资项目65.7%,完成投资同比增长26.2%,拉动全市民间投资增长20.2个百分点。

二、存在问题

1.民营企业融资受限。尽管各级政府大力支持民营企业发展,出台了一系列优惠政策,也收到了一定成效,但由于民营企业,特别是中小民营企业综合实力较弱、资产负债率高、有效抵押物不足、抗风险能力差等限制其无法从银行获得较低利率的贷款。调查显示,全市重点监测的非公有制企业中,49.3%的企业认为银行贷款难,原因主要是:银行贷款门槛较高、手续复杂、条件严苛占46.2%;贷款利率过高、企业承受不起占32.3%;融资渠道太少、渠道不畅占24.6%;企业有效的抵押资产不足占21.5%。

2.企业规模小,实力弱。1-9月,全市规上工业企业中纯非公及非公控股企业678户,占规上工业企业的94.3%,但其产值只占全部规上工业的43.6%,全市非公企业规模普遍偏小,且企业技术含量低,名牌产品少,缺乏核心竞争力和发展后劲。

3.县域发展不均衡。受地理区位、经济基础等诸多因素影响,全市县域非公经济发展不均衡。全市十三个县市区中,非公经济增加值占GDP比重最高的达到62.6%,最低的只有27.29%,相差35.31个百分点,非公经济发展不均衡。

三、建议

1.降低企业负担,畅通融资渠道。一是多措并举降低民营企业成本,如:推行工业用地长期租赁、先租后让、租让结合和弹性出让等供应方式,降低用地成本;加快直供电改革,扩大直供电交易规模,鼓励工业园区、抱团企业联合申请直供,实施小微企业接电零上门、零审批、零收费服务;规范行政审批前置中介服务收费、健全涉企审批无偿代办机制,降低行政收费负担。二是政府加大对民营企业的融资担保和补贴力度,多层次、多方式拓宽融资渠道,降低融资难度。三是引导金融机构针对民营企业特点创新金融产品和信贷模式,做好民营企业信贷服务。

2.着力引才引智,提高创新能力。加快转型升级,鼓励非公有制企业建立技术研发机构,进行科技创新,提高自主创新能力;积极引导企业用高新技术改造、提升传统产业,研发具有自主知识产权的产品,进一步提升非公有制企业发展水平,利用科技新成果,发展高新技术产业,提高核心竞争力;鼓励非公有制企业与科研单位、大专院校开展技术合作,提高企业整体素质和竞争能力。

3.优化营商环境,落实政策措施。进一步贯彻落实中省市关于发展民营经济的工作部署,鼓励民营企业依法进入更多领域,更好激发非公有制经济活力和创造力。确保中、省、市已出台的各项政策措施落到实处,为中小企业发展营造良好氛围。