新中国成立70年来,随着人民当家做主及改革开放的不断深入,极大地解放和发展了生产力,商洛人民沐浴着改革开放的春风,阔步向前,今日的商洛已经发生了翻天覆地的变化,商洛经济社会得到了突飞猛进的发展,取得了令人鼓舞的辉煌成就。特别是“十二五”以来,全市以经济结构调整为主线,以加快发展为第一要务,紧抓“一带一路”、“新时代西部大开发”、“关中平原城市群建设”等战略机遇,坚持绿色循环发展,构建“两新两大+数字经济”产业发展格局,奋力追赶超越,推进“三个商洛”建设,全力冲刺全面建成小康社会。

一、经济实力稳步跨越,结构质量持续优化

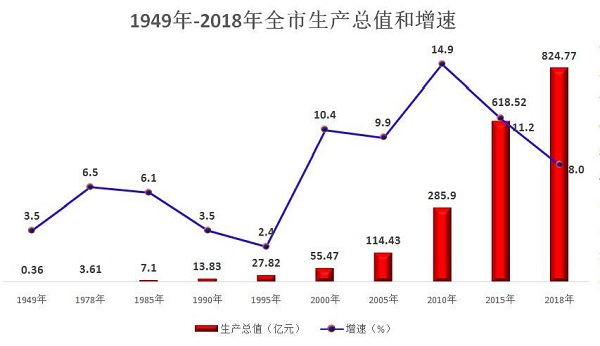

新中国成立70年来,国民经济综合实力实现由弱到强、由小到大的历史性巨变,经济发展地位和影响力显著提高。特别是改革开放以来,经济社会综合实力明显增强,经济结构不断优化调整,经济总量呈跨越式发展。

第一次跨越(1949-1990年)实现了GDP迈上十亿元的跨越。1949年全市实现GDP0.36亿元,1990年全市实现GDP13.83亿元,经济总量增加13.47亿元,年均增长7.2%。

第二次跨越(1990-2005年)实现了GDP突破百亿元大关的跨越。由1990年的13.83亿元到2005年的114.43亿元,经济总量增加100.6亿元,年均增长8.9%。

第三次跨越(2005—2013年)GDP总量实现500亿元。2013年全市GDP达到510.88亿元,年均增加50亿元,年均增长13.4%。2008年GDP增速达到顶峰,增长15.8%,是建国70年来增速最高的年份。

第四次跨越(2013—2018年)GDP总量实现800亿元,效益质量逐年提高。2018年GDP达到824.77亿元,年均增加63亿元,是年均总量增幅最快的几年,经济逐步向高效益高质量发展,年均增长10.4%。

2018年生产总值达到824.77亿元,比1978年总量增长了228倍,年均增长9.6%。其中:2018年第一产业实现增加值94.56亿元,比1978年总量增长了41倍,年均增长4.9%;第二产业实现增加值441.69亿元,比1978年总量增长了701倍,年均增长12.6%;第三产业实现增加值288.51亿元,比1978年总量增长了437倍,年均增长11.9%。

经济结构不断优化。经济结构实现由低级到高级、不均衡到相对均衡的巨大调整,经济发展的协调性明显增强。建国初期,产业结构基本以农业为主,农业在经济中占居主要地位,1949年一产占GDP比重高达80.6%,1952年一产占GDP比重为74.6%。改革开放以来,三次产业共同协调发展,农业基础地位不断增强,工业和服务业快速发展。一、二、三产业占生产总值的比重,1978年是64.3︰17.4︰18.3,2018年调整为11.5︰53.5︰35.0,第一产业比重明显下降,二、三产业比重显著提升。

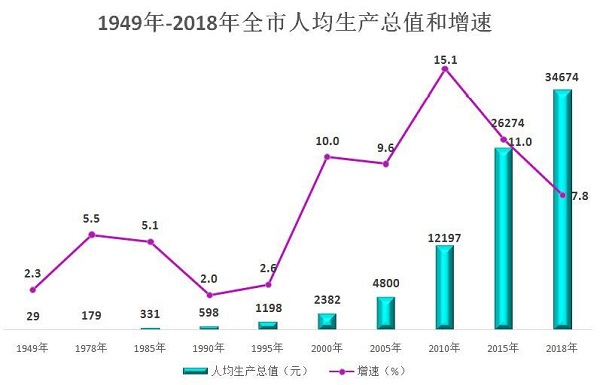

人均GDP跨上新台阶。人均GDP实现了四次大跨越,第一次跨越(1949—1975年),人均GDP由29元上升到139元,经历了26年的时间,实现了由几元到百元的跨越,增长了3.8倍;第二次跨越(1975—1995年),人均GDP由139元上升到1198元,经历了20年的时间,实现了由百元到千元的跨越,增长了7.6倍;第三次跨越(1995—2010年),人均GDP由1198元上升到12197元,经历了5年的时间,实现了由千元到万元的跨越,增长了9.2倍;第四次跨越(2010—2018年),人均GDP由12197元上升到34674元,只有8年时间,实现了由一万元到三万元的跨越,增长了1.8倍。

二、生产能力巩固提升,特色农业方兴未艾

商洛是“八山一水一分田”的土石山区,人均耕地面积少。七十年来,全市始终将解决农民温饱,实现脱贫致富,改善农村面貌作为经济工作的重中之重。特别是“十一五”以来全市紧紧围绕增加农民收入为核心,以加快推进全市农业产业结构调整和提高农业综合生产能力为目标,有力的促进了全市农民增收、农业增效和农村稳定。尤其是近几年加快农业转型升级,实施乡村振兴战略,大力发展菌、果、药、畜等特色产业为主的绿色产业,现代特色农业,全力确保脱贫攻坚,农村经济发生了巨大变化,农村面貌焕然一新。

农村经济蓬勃发展。2018年农林牧渔业总产值达到175.35亿元,比1978年增长了54倍,是1949年的418倍。1991年全市农林牧渔业总产值突破十亿大关,2011年农林牧渔业总产值突破百亿大关。优质小麦、玉米和各种高效经济作物播种面积扩大,2018年粮食总产量达到50.06万吨,是1949年的2.6倍。农业主导产业不断发展,茶叶、油料、药材等作物种植面积也成倍增长,主要农产品产量跃上新的台阶,核桃、板栗、中药材、香菇、鸡蛋产量近年来稳居全省第一,其中核桃、板栗产量分别达到6.62万吨、2.16万吨。畜牧业发展形势良好,生产规模不断扩大。肉类总产量8.26万吨,是1949年的69倍。

现代特色农业加快发展。改革开放四十年来,农民和农村生产生活条件发生了翻天覆地的变化。农村基础设施建设继续加强,发展和新建了一批中药材、林果、无公害农产品基地,“一村一品”成效显著,认定国家“一村一品”示范村4个、镇8个,获国家命名中国美丽休闲乡村4个,积极发展小水电、太阳能、沼气、秸杆气化等清洁能源。推动特色农业提质增效,“商洛核桃”入选中国特色农产品优势区,“商洛香菇”“洛南核桃”“洛南豆腐”“云盖寺挂面”等11个产品获国家农产品地理标志登记保护产品,柞水黑木耳入选全国特优新农产品名录,创建全国农村创业创新园区14个,发展省级以上农业产业化重点龙头企业33家,省、市级现代农业园区98个。

三、工业经济实现突破,引擎作用日趋突出

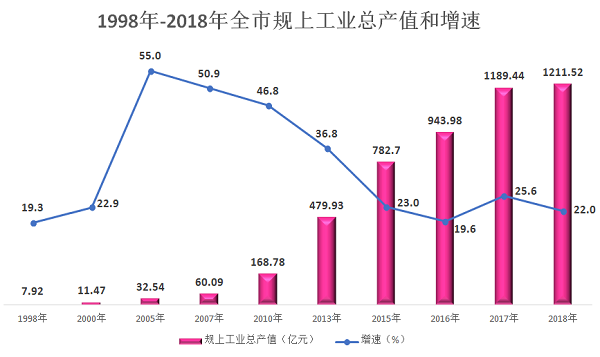

新中国成立70年来,工业经济经历了从无到有,从弱到强,从分散到聚集,从“一矿独大”到“百花齐放”的艰辛历程,大力发展“现代材料、生物医药和绿色食品加工”三大支柱产业,工业经济发展取得了巨大成就。从数据来看,工业在“八五”前期基本上处于空白阶段,“八五”末期开始起步,“九五”末,工业总产值5.61亿元,“十五”末,工业总产值32.54亿元,工业增加值9.58亿元。在“十一五”“十二五”时期,工业经济逐步迈入“高速发展”阶段,工业增加值增速最高的是2012年,高达34.2%,“十一五”和“十二五”期间工业增加值年均增速分别为21.3%和25.4%。

工业总量不断攀升。近年来,全市实施“工业强市”战略,紧紧围绕“五个扎实”,全力聚焦“追赶超越”,认真贯彻落实中、省工业稳增长促投资各项政策措施,全市工业经济保持“稳中趋优、稳中向好”的发展态势。2018年末,规上工业总产值达到1211.52亿元,较“十五”末增长36.2倍;实现增加值284.60亿元,较“十五”末增长28.7倍。全年新纳规模企业25户,规模企业总户数达到286户。

支柱产业转换升级。2018年现代材料、现代医药和绿色食品三大支柱产业总产值占比分别为75.1︰11.3︰13.6,以矿产开采加工为主的材料产业占规上工业总产值的比例较2015年下降4.4个百分点,现代医药和绿色食品产业产值占比分别提升1.3和3.1个百分点。以硅石开发为“链头”,在全省率先建成了完整的太阳能光伏全产业链。现代医药企业盘龙制药2017年成功上市,实现了商洛本土企业上市零的突破。

四、流通市场繁荣兴旺,服务消费转型升级

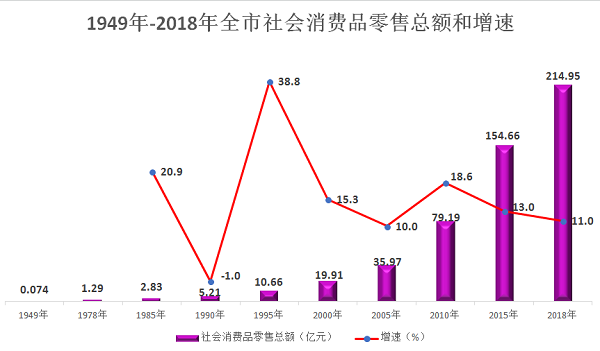

城乡市场日益繁荣。1949年社会消费品零售总额只有740万元,人均消费6元,1978年社会消费品零售总额为1.29亿元,人均消费64元,2018年社会消费品零售总额增加到214.95亿元,总量是1978年的167倍,人均消费达到9031元。改革开放以来,全市积极贯彻国家扩大内需政策,在增加城乡居民收入、改善民生等一系列政策的有效带动下,全市消费品市场规模不断扩大,消费水平不断提高,消费需求不断增强,消费结构升级明显加快,新兴业态快速发展,消费品市场呈现出活跃、稳步上升的态势。改革开放之初,消费热点还是以自行车、手表、缝纫机和收音机“三转一响”为主,进入新时代,以住房、汽车、网络、旅游、教育为新的消费热点,居民消费层次升级趋势明显。商业零售繁荣活跃,购买能力连年上升。

现代服务业快速兴起。金丝峡成功创建为陕南首家5A级景区,4A级以上景区达到12家。商洛制定了现代服务业长期发展规划,推动金融保险、电子商务、信息咨询、研发设计等生产性服务业快速发展。七县区全部跻身国家电子商务进农村综合示范县。快递业务持续增长。截止2018年底,电商企业达到412家,电商交易额45亿元,增长20%。物流快递品牌企业18家,拥有各类营业网点600处,其中城区网点171处,农村的网点429处。快递业务收入增长45.4%。智能家居、汽车等现代大宗消费进入普通百姓家。

五、基础设施发生巨变,城市面貌显著改善

建国初,商洛交通十分闭塞,全市只有200多公里的长坪、黑洛两条简易公路。改革开放以来,全市不断加大基础产业和基础设施建设力度,积极争取、筹集资金,投资规模迅速扩大。交通基础设施建设取得突破性进展。2018年全市完成全社会固定资产投资是1978年的2017倍,年均增长20.4%。

基础设施建设突飞猛进。2018年全市客运量3297万人次,货运量3677万吨,分别是1978年的11.3倍和93倍。“九五”期间,全市累计完成固定资产投资60亿元,相当于“九五”前46年投资总和的2倍。“十五”期间,实施了西合、西康铁路建设项目,铁路从无到有,市内里程达到258公里,交通条件得到较大改善。“十一五”期间,实施了沪陕、包茂、福银高速公路项目建设,高速公路从无到有,市内总里程达到364.3公里,商洛纳入到了西安一小时经济圈,自此商洛向世人敞开了大门。“十二五”期间,西商高速二线和榆商高速岔口铺至洛南段建成,西康、西合铁路复线建成投运。“十三五”期间,水阳高速已建成使用,商洛电厂一期、万达广场建成投运。4G网络重点区域实现全覆盖。碧桂园智能生态高端住宅和宏帆集团大型城市综合体项目落地建设;“气化商洛”有效推进;中心城市“三横五纵”道路主骨架基本形成,城镇供水供电、垃圾处理、道路硬化、绿化亮化、信息化建设等一批基础设施项目顺利实施,极大地改善了全市的面貌。将来,随着西武、西渝高铁建成通车,商洛将融入西安半小时经济圈,真正成为丝绸之路经济带新起点的重要组成部分,成为连接“一带一路”与长江经济带的节点城市。

城乡建设明显增强。商洛各县区在全省率先实现县县通高速。干线公路城区过境二级化、县镇公路等级化、通村公路水泥化目标顺利实现。电网建设实现了历史性的跨越,乡、村、户通电率均达100%。全力打造产业绿色化、城镇景区化、田园景观化之路,独具特色的山水园林生态旅游城市已显雏形。特色小镇建设走在全省前列,漫川关镇、云盖寺镇入选第二批全国特色小镇。中心城区“四城联创”扎实有序推进,六县城及重点乡镇的绿化、美化、亮化、净化工程成效显著,全部创建为省级卫生城市和园林城市,山阳县被列为第三批国家新型城镇化综合试点县。12个镇进入国家重点镇,特色小镇和美丽乡村亮点纷呈。2018年全市城镇化水平达到47.1%,比2007年24.9%提高22.2个百分点。

六、环境保护成绩斐然,全域旅游优势显现

环境质量大幅改善。坚持生态立市、绿色发展,“治污碧水、降霾护蓝、农村清洁、生态修复”等环保重点工程成效显著。在全省率先启动实施丹江等流域污染防治行动计划,流域治理“河长制”经验在全省推广,在陕南三市率先实现了县级污水处理厂全覆盖,全市境内丹江、洛河、金钱河等9条河流主要监测断面水质全部达到功能区标准,丹江出境断面水质持续稳定达优,确保了“一江清水供京津”。环境空气质量持续向好,中心城市空气质量优良天数连续5年稳居全省第一,“商洛蓝”成为网络热词和靓丽生态名牌,“秦岭最美是商洛”已唱响全国走向世界。森林覆盖率达到67%,较2011年提高4.3个百分点。全市生活垃圾无害化处理率达到96.8%,污水处理厂集中处理率达到92.4%。大力加强工业、建筑、交通、公共机构等重点领域节能降耗,加快发展低能耗低排放产业,加快建设节能减碳和治污减排工程,持续调整优化能源消费结构,能耗水平大幅下降,减排力度不断加大。2012年-2018年万元GDP分别下降3.38%、3.32%、3.08%、2.97%、4.54%、3.8%和6.08%,年均能源降低率为3.89%。成功跻身国家首批循环经济示范市、国家生态文明示范工程试点市,被中国气象学会授予“中国气候康养之都”称号。国家卫生城市、园林城市创建全面启动,6县县城全部创建省级卫生城市和园林城市。

全域旅游蓬勃发展。商洛是一个历史悠久,文化积淀丰厚,生态环境优美,生物、矿产、资源富集的地区,是陕西植被最好的区域之一,境内冬无严寒,夏无酷暑,四季分明,气候宜人,素有“天然氧吧、城市绿肺”之美誉。改革开放以来,商洛旅游业起步较晚,但随着西部大开发的深入,交通条件的改善,将制约旅游发展的交通瓶颈逐渐打开,商洛旅游业凭借资源优势和不懈努力,取得了辉煌成就。商洛拥有商南金丝大峡谷、天竺山、柞水溶洞、镇安木王等风光秀丽、景色宜人的旅游景点。2000-2010年间,全市年接待游客从50万人次增加到1270万人次,增长了25倍,年旅游综合收入从0.75亿元增至48.26亿元,增长了64倍。2018年接待游客5851.36万人次,是2000年的117倍,年旅游综合收入327.68亿元,是2000年的437倍,年均增长分别是28.6%和37.8%。丹凤棣花镇、山阳枫树村列为全国“一村一品”示范镇村,商州江山村获评中国美丽休闲乡村。生态旅游打破三次产业界线,成为商洛经济转型升级的新亮点。旅游产业推动商洛经济社会发展,已成功跻身为“中国旅游百强市”。截止2018年底,全市有A级景区41家,其中,国家5A级景区1家,4A级景区11家,3A级景区28家,1A级景区1家。

七、改革开放激发活力,民营经济占据半壁

非公经济快速发展。近年来,市委市政府立足商洛实际情况,积极采取多种措施、多种形式开放搞活,为商洛经济发展注入了新的活力。非公有经济从弱到强逐渐壮大,逐步走上了一条稳步发展的道路,呈现出总量骤增、数量倍增、规模扩充、效益提高和结构趋优的态势。非公有制经济在全市社会经济发展中做出了突出贡献,增加值占GDP的比重逐年提高,由2011年的49.6%提升到2018年的56.2%,提高了6.6个百分点。2018年非公占比超全省平均水平2个百分点。当年新增市场主体15161户,累计达到102957户,其中,新登记个体工商11531户,累计达到78902户。新登记私营企业2706户,累计达到12664户。全市新增省级民营经济转型升级示范企业17户,省级中小企业成长梯队企业34户,累计分别达到54户和189户。

园区建设力度加大。商洛市商丹循环工业经济园区是省政府批准成立的全省第一家省级循环工业园区,2016年成功创建陕西省商洛省级高新技术产业开发区,商洛国家级高新区创建列入科技部培育计划。山阳县工业集中区成功创建为省级高新区,全市5个园区被列入省级示范县域工业集中区。截止目前,全市形成了以商洛高新区为骨干,15个省级重点县域工业集中区为支撑,商南硅科技产业园、山阳金川丰幸化工产业园、镇安石材产业园等一批特色专业园区为后劲的园区建设新格局。2018年底,商洛高新区入园企业达到81户,世界500强2家,中国500强6家,15个省级重点县域工业集中区入园企业达到580户,建成标准化厂房60.2万平方米。

八、居民收入大幅增长,民生福祉日益增进

新中国成立70年来,特别是改革开放40年,商洛市经济快速发展,改革成果与民同享,人民获得感显著增强,城乡居民收入水平屡上新台阶,消费品质不断提升,民生福祉持续改善,商洛人民群众幸福指数显著提升。

居民收入快速增长。1949年至1978年全市人民生活基本处在较低层次的温饱水平线下,1990年以来居民收入逐年稳步提高。各项民生政策全面落实,就业和社保体系持续完善,城乡居民收入持续攀升,质量效益明显提升,经济社会进入了高质量发展新时代。2018年在岗职工年平均工资由1978年的531元增至53468元,增长100倍,年均增长11.9%;城镇居民人均可支配收入由1978年113元增至23491元,增长207倍,年均增长13.9%;农村居民人均可支配收入由1978年58元增至9112元,增长156倍,年均增长13.1%。自改革开放以来,人均收入年均以双位数快速增长。

全市城乡居民储蓄存款728.61亿元,比1978年0.36亿元增加728.25亿元,年均增长21%。人均储蓄由1978年的18元提高到30611元,年均增长19.9%。电视机、冰箱、洗衣机等家用电器已成为基本生活必需品,电脑、汽车也逐渐走进普通百姓家中。城乡群众住房条件明显改善,城镇居民人均住房面积由1978年不足8平方米,增加到43平方米;农村人均住房面积由12平方米增加到39平方米。

民生福祉持续增进。城市的建设步伐正在加快,随着“一街一景”道路两旁绿化景观的提升改造,城市的品位进一步提升。走进乡村,一幢幢漂亮的民居、一个个绿色产业基地,以及“三变”后农民那一张张幸福的笑脸,无不让人感受到商洛焕发出的勃勃生机。教育文化卫生全面发展,教学质量连续10多年位居全省前列。义务教育均衡发展步伐加快,早已普及全民高等教育,建成基层综合文化服务中心355个。医药卫生体制改革不断深化,商洛市中心医院正式获批三级甲等医院,县域内就诊率达到90%以上。全市年末拥有卫生机构2840个。社会保障覆盖面不断扩大,社会救助体系逐步完善,城乡群众最低生活保障实现了应保尽保。新型农村合作医疗全面推行,参合率达到95%以上。食品药品安全监管全面加强,安全生产形势总体平稳,平安建设成果丰硕,公众安全感保持全省领先,人民群众获得幸福感明显增强!