2019年,是新中国成立70周年。70年来,在历届党委政府的坚强领导下,延安人民发扬自力更生、艰苦奋斗的延安精神,开拓进取,迎难而上,从封闭、贫穷、落后走向开放、富裕、进步,经济社会发展取得了巨大成就,人民生活水平有了极大提高,城乡面貌发生了根本性变化。

一、全市经济持续快速增长,财政实力快速攀升

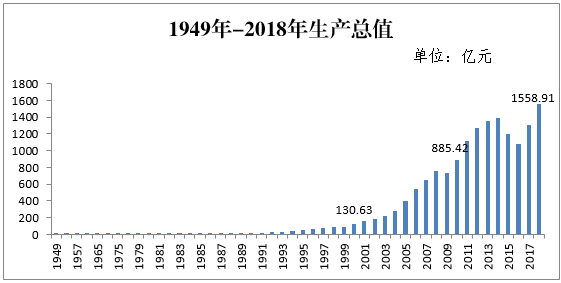

新中国诞生初期,全市经济基础极为薄弱。1949年全市的经济总量(GDP)仅有3431万元,到1978年也只有3.44亿元,改革开放后,全市经济迅速发展,2000年经济总量超过100亿元,2011年突破1000亿元,到2018年达到1558.91亿元,按现价计算,年均增长13%。人均地区生产总值达到68940元,按当年汇率折算为10026美元,达到中等偏上收入国家水平。

经济发展速度不断加快。改革开放前(1952年-1978年),地区生产总值按不变价计算,年均增速仅为4.5%,改革开放以后,经济发展速度持续加快,1978年-1990年年均增长9.1%;1990年-2000年年均增长10.2%;2000年-2018年年均增长11.2%,发展速度不断提高,经济实力得到极大提升。

财政收支快速攀升。1952年全市财政收入仅428万元,半数以上为农牧业税,到1978年财政收入也只有2509万元,1998年财政总收入迈上10亿元台阶,2005年突破100亿元大关,2018年达到425.87亿元,1978年-2018年年均增长11.4%,其中地方财政收入达到140.4亿元,人均财力位居全省地市前三。财政支出也由1952年的435万元,增加至2018年的397.69亿元。

二、三次产业协同发展,产业结构持续优化

新中国成立70年来,全市农业稳步发展,工业主导地位迅速提升,服务业对经济社会的贡献逐步增加,三次产业发展趋于均衡。

(一)农业生产条件持续改善,苹果产业快速发展。新中国成立初期,全市农业生产基础薄弱,“靠天吃饭”现象明显,粮食产量较低,农业总产值仅为3695万元。1949年粮食播种面积564.74万亩,总产量仅17万吨。经济作物以油料为主,产量仅6600吨。改革开放后,全市积极推动农业多元发展,逐步形成了以苹果为主体,棚栽、草畜为补充的特色农业产业体系,特别是大力发展苹果产业,经过持续多年的努力,延安已成为国内最具影响力的现代化果业强市。全市智能选果线达到56条,冷气库贮能102万吨,冷运企业20家,果品精深加工企业15家,年转化鲜果30万吨以上。2018年全市建成市级现代农业示范园17个和市级“一村一品、一乡一业”专业村230个、专业镇18个,洛川县现代农业产业园被认定为首批国家级现代农业产业园,洛川老庙镇、吴起五谷城镇桐寨村被认定为第八批全国一村一品示范村镇。全市粮食播种面积212.74万亩,比1949年减少62%;总产量达到69.56万吨,比1949年增长3.1倍;蔬菜种植面积32.0万亩,产量108.17万吨;苹果种植面积310.93万亩,产量达到289.20万吨,约占到全国苹果总产量的6.9%,全省的28%;猪、牛、羊存栏分别达到36.84万头、5.97万头和56.55万只。全市农林牧渔及其服务业完成产值241.12亿元,1949年-2018年年均增长9.8%。

(二)第二产业飞速发展,能源工业做大做强。新中国成立初期,全市只有丰足火柴厂、新华化工厂、新华陶瓷厂等8户小型工业企业,全部工业总产值仅81万元。改革开放后,全市工业经济进入飞速发展期,逐步确立了“以资源为依托,以市场为导向”的工业发展战略,以石油、煤炭、卷烟、电力、天然气等主导产业为核心的工业经济格局逐步形成。近年来,全市加快实施《延安综合能源基地发展规划》,富县煤油气资源综合利用、洛川轻烃裂解、大唐热电联产等一批助推转型升级的重大项目建成投产,能源化工由初级加工向产业链中高端跨越,由量的扩张向质的提升转变。“三区九园”工业框架布局基本成型,400多户企业已入驻园区,高新区创新引领能力明显增强,全市工业多元化发展步伐不断加快。1949年全市原油产量仅800吨,1978年也只有3.6万吨,1992年超越100万吨,2005年突破1000万吨,2018年达到1529.24万吨,年均增长15.4%,占全省原油产量的43.5%;原油加工量由1980年的7.87万吨,增加至2018年的923.96万吨,年均增长19.6%;原煤产量由1978年的0.99万吨,增加至5112.09万吨,年均增长13.2%;卷烟和天然气生产从无到有,产量分别达到32.2万箱和49.71亿立方米。全市规上工业总产值达到1594.80亿元,1949年-2018年年均增长19.3%。

(三)服务业蓬勃发展,满足人民生活需求能力不断提高。新中国成立初期直至上世纪70年代,农业和工业优先发展,服务业发展相对缓慢,1978年全市第三产业增加值仅有0.69亿元。改革开放后,服务业随市场繁荣而日益兴旺,进入发展快车道。生产性服务业和生活性服务业并重、传统服务业和现代服务业并举、重点发展物流业、旅游业和商贸流通业,以服务经济引领产业结构调整,打造经济转型升级、提质增效的新动力。近年来,全市着力加快现代服务业发展,加快物流园区建设,推动住宿餐饮业发展,加快推进新区地建集团酒店群、延安国际会议中心等项目建设。大力发展电子商务、融资租赁、节能环保、研发设计、区块链技术等新兴服务业态,促进生产性服务业向价值链高端延伸,生活性服务业向高品质转变。同时着力促进文化旅游产业升级。以全域旅游示范市创建为统领,加快文化旅游“五大板块”“六大园区”建设,完成红5A景区创建。2018年全市新增市场主体4.3万户,在库“五上”企业达到1266户,较2010年增加963户。金融市场体系初步建成,全市金融机构各项贷款突破千亿元大关,达到1187.16亿元,1978年-2017年金融机构各项贷款年均增长17.5%,金融业增加值由1992年的1亿元提高至51.34亿元。房地产业发展迅猛,2018年房地产开发投资131.17亿元,房地产业增加值由1992年的0.6亿元提高至34.89亿元。旅游业蓬勃向好,2018年全年接待国内外旅游人数6344万人次,其中接待海外旅游人数4.48万人次,实现旅游综合收入达到410.7亿元。2018年全市服务业增加值494.88亿元,按可比价计算,1978年-2018年年均增长17.3%。“十二五”期间,第三产业增加值年均增速达到17.5%,高于全省11.6%和全国10.8%的增长速度,第三产业总体呈现出良好的发展态势。在第三产业中,各个行业均实现快速增长。

(四)产业结构不断优化,从以依赖单一产业为主转向依靠三次产业共同带动。建国初期,我国农业占比较高,工业和服务业相对较弱,1978年第一、二、三产业比重分别为52.5%、27.3%和20.2%。随着改革开放的不断深化,工业化、城镇化快速发展,工业和服务业发展水平不断提高。到2018年,第一、二、三产业比重调整为8.9%、59.4%和31.7%,对经济的贡献率分别为3.5%、60.4%和36.1%。

三、基础设施实现重大飞跃

新中国成立初期,全市基础设施薄弱,投资不足,到1978年全市固定资产投资也仅6181万元。改革开放以后,随着财政实力的增加,固定资产投资快速增长,一大批交通、水利、电力、城建、通信等基础设施项目建成投用,近年来,高速公路建设、蒙华铁路、西延高铁延安段建设、延安机场迁建、延安新区基础设施建设、南沟门水库、黄河引水、延河综合治理等重大项目成效显著,长期以来制约延安发展的交通、水利“瓶颈”基本得到解除。

(一)交通运输网络不断完善。建国初期,全市交通十分落后,公里通车里程仅380公里,民用汽车仅有3辆。改革开放以来,全市综合运输体系建设逐步加快,交通网络日益完善,铁路、公路、民用航空和管运组成的综合运输网基本形成,运输能力和效率明显提升。1992年8月1日,延安第一条铁路——西延铁路全线正式通车,2012年7月1日,西安至延安动车组正式开行,2022年第一条高铁有望通车。截至2018年底,全市公路总里程达到21115公里,高速公路通车里程达到833公里,除子长、延长、黄龙3县正在建设外,其余10县区均实现了通高速公路。另外,县县通二级、乡乡通油路、村村通硬化路目标也已经实现。国省干线公路达到22条3564公里(国道8条1567公里,省道14条1997公里),其中二级以上公路达到1531公里,占比43%。全市拥有民用汽车接近40万辆。延安南泥湾机场2018年底正式投用,国内航线20条,通航城市16个,为做大做强红色文化旅游产业搭建更加快捷顺畅的空中通道,为助推延安加快融入“一带一路”建设和发展“枢纽经济、门户经济、流动经济”提供强力支撑。

(二)邮政通讯水平全面提升。建国初期,全市仅有一部载波电话终端机和8个邮电所,年邮电业务量仅为1.1万元。工业化、城市化以及信息化的发展不断催生对通信基础网络的需求,尤其是“十二五”期间,宽带网及基础设施建设取得飞速发展,完善和改造了电信、广电网络,促进电信网、广播电视网和计算机网络的互联,实现了光纤到楼、网络到户,并建立起了与国际接轨的多媒体信息传输平台。2018年底,全市邮政企业和快递服务企业(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成邮政业务总量3.43亿元;全市电信业务总量达到148.7亿元;年末固定电话用户33.1万户,移动电话用户达到268.76万户,人均1.3户。

(三)供水、供电基础设施建设加强。改革开放以前,全市只有三个互不连接的小电网运行,只有5个县区通电,乡镇通电率只有38.8%,1985年实现了县县通电,1995年实现了村村通电。现在,《延安综合能源基地发展规划》获得国家能源局批准,陕北至武汉电力外送通道获批,延安至西柏坡电力外送通道前期加快推进,陕北至关中750千伏二通道即将建成。2018年发电量达到69.63亿千瓦时。南沟门水利枢纽工程全面建成,黄河引水工程实现向市区供水,龙安水库、王瑶水库扩容、永宁水库、白龙江引水等项目稳步推进,促进水源、输水、供水一体,构建现代水务体系。

四、城乡统筹发展,人民生活水平不断提升

(一)城镇化水平显著提高。新中国成立初期,全市人口66.27万人,94%以上的人口都从事农业生产。改革开放以来,伴随着工业化进程加速,城镇化水平快速提高,城镇人口从1990年的28.08万人迅速增加至2018年的140.78万人,城镇化率从15.35%提升到62.31%,年均提高1.7个百分点。近年来全市认真开展国家新型城镇化综合试点,推动城乡统筹发展、加快城乡一体化进程,优化城镇空间布局,推进子长、黄陵撤县设市和甘泉撤县设区,加快延塞一体化进程,构建“一主两副”城市格局和“一城三区”中心城市圈。

(二)居民收入持续增加。2010年以来,全市以统筹城乡发展总揽工作全局,城镇化进程进一步加快,吸纳了大量农村劳动力转移就业,提高了城乡生产要素配置效率,推动了全市经济持续快速发展,带来了社会结构深刻变革,促进了城乡居民生活水平全面提升。城镇居民人均可支配收入由1985年的519元增加至2018年的32226元,农村居民人均可支配收入(2014年以前为农民人均纯收入)由1978年的53元增加至10786元。居民人均存款由1978年的18元增加至4.22万元。2018年全市实现整体脱贫,贫困发生率由2014年的13.3%下降到0.66%。

(三)社会保障制度更趋完善。养老、医疗、失业、工伤、生育保险在内的社会保障体系框架基本形成,而且覆盖面不断扩大,全市实现城乡居民医疗保险、大病保险全覆盖和医保异地就医直接结算。2018年全市城乡居民基本养老保险参保人数93.88万人,城镇基本医疗保险参保人数220.36万人。全市拥有社会福利院8个,拥有床位1970张;拥有敬老院38个。全年城镇新增就业人员1.60万人,城镇登记失业率3.50%。

五、科学教育事业取得长足发展

新中国成立70年来,全市教育事业不断发展,教育普及程度逐步提高,科技人才队伍日益壮大。

(一)新中国成立初期,延安没有高等学校,中等学校也仅有2所。截至2018年底,全市拥有大学1所,职业技术学院1所,中等专业学校1所,普通中学112所,职业中学13所,普通小学251所。在校学生数总共39.19万人,其中大学在校学生1.72万人,全市居民受教育程度有了大幅提升。近些年来,全市坚持教育优先发展,不断推动学前教育增量提质,深入推进义务教育优质均衡发展,加快高中教育特色发展。率先在全省实现学前三年免费教育和义务教育营养改善计划全覆盖,全市普惠性幼儿园占比达到83%。市一中、宜川中学创建为省级示范高中,新区高级中学创建为省级标准化高中,全市省级标准化高中和省级示范高中达到19所。

(二)全市积极实施创新驱动发展战略,加大研发经费支出,积极争取国家重点实验室、院士工作站和省内外高校研发机构在延安落户。2018年全年各类科技计划项目181项,登记市级科技成果86项,技术合同成交总金额2.43亿元。全年专利申请受理量1143项,其中发明292项;专利申请授权量669项,其中发明43项。

六、社会事业全面发展

新中国成立70年来,全市不断提升公共文化服务能力,完善医疗卫生体系,大力支持体育事业发展,强化环境保护意识,促进各项社会事业全面发展。

(一)文化事业不断繁荣。近年来,我市先后推出《梦回延安保卫战》《延安保育院》《延安颂》等一批演出剧目和“延安过大年”“陕北民歌大舞台”等文化品牌。创作了一批富有特色的文艺作品,《山丹丹》《兰花花》《乡医刘易》等在北京等地成功演出,第四代歌剧《白毛女》在延安成功首演。2018年末全市共有艺术表演团体13个,从业人员755人;文化馆(站)133个,从业人员595人;公共图书馆13个,从业人员172人,藏书101.77万册;艺术表演场馆15个,从业人员1500人。全市创作戏剧作品11部,曲艺、小品45个,歌曲55首。全市目前拥有综合档案馆14个,馆藏档案107.44万册。

(二)医疗卫生长足进步,新型农村合作医疗制度改革的试点工作逐步推开,多层次医疗保障体系初步形成。2018年全市共有卫生机构2655个(含诊所、卫生所、医务室),医院、卫生院220个;床位1.37万张,其中:医院、卫生院1.30万张;卫生技术人员1.76万人,其中:医院、卫生院1.46万人。全市拥有村卫生室2042个,乡村医生和卫生员2172人。全市共接呼救电话2.1万次,出动急救车辆2.1万辆次,接回伤病人员1.5万人。

(三)体育事业蓬勃发展。全市把体育产业放在经济发展、民生改善、社会和谐的大格局中谋划和推动,坚持把体育赛事作为助推文化、旅游和经济发展的核心产品,充分挖掘自然、人文中的优势资源,不断促进体育与旅游、文化等相关产业的融合发展。近两年,全市以体育赛事为载体,先后举办国际雪联中国城市越野滑雪积分大奖赛、“奔跑中国·红色之旅”国际半程马拉松赛、中信置业杯全国女子围棋甲级联赛、全国广场舞大赛(黄陵站)等国内大型体育赛事。体育竞技水平快速提升。2018年3月22日,延安运动员段雨薇在2018年AU射击青年世界杯比赛中,代表中国队勇夺女子飞碟多向和团体两个项目金牌。据统计,2017年,延安培养输送的运动员在国际、国内比赛中捷报频传,有2人9次在国际单项赛事中获得前3名,在第十三届全运会上共获得3金、4银、1铜的好成绩。其中,冯璐璐获得田径比赛女子青少年组100米、4×100米接力两枚金牌;杨昊获得男子跳水双人10米台金牌、男子跳水个人全能银牌;贺赟获得女子100米蛙泳银牌;刘延贵、陈王龙获得赛艇男子8人单桨有舵手银牌;高妮获得女子20公里竞走团体赛银牌。全市经常参加体育锻炼人数已超过总人口的三分之一。

(四)生态文明建设取得显著成效。自1999年实施退耕还林以来,全市共完成退耕还林面积超过1000万亩,基本完成陡坡耕地应退则退的目标;植被覆盖度由2000年的46%提高到80%以上,水土流失综合治理程度达到68%,入黄泥沙量由退耕还林前的每年2.58亿吨降至年均0.31亿吨,实现大地基色由黄变绿的历史性转变。城区空气“优、良”天数从2001年的238天增加到2018年的315天。

砥砺奋进不忘初心,梦想可期再谱华章。70年的艰苦奋斗,换来如今翻天覆地的伟大成就,换来延安人民生活的蒸蒸日上。今后,我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,提振追赶超越精气神,汇聚高质量发展正能量,低调务实不张扬、埋头苦干,共同将延安建设的更加美好。