70年砥砺奋进,波澜壮阔;70载栉风沐雨,春华秋实。这既是榆林与新中国共同进步的历程,也是榆林不断自我发展完善的过程。70年的发展历程,见证了榆林人在历届党委、政府的坚强领导下,艰苦奋斗、励精图治、抢抓机遇的发展过程;也凸显出榆林人民为改变家乡面貌的矢志不渝。经过70年的全面发展,榆林经济社会取得了举世瞩目的辉煌成就,尤其是改革开放以来,发展逐步进入快车道。新时代,在党的十八大、十九大召开以来,经济体制的格局和运行机制发生了深刻的变化,全市追赶超越步伐不断加快,综合经济实力持续迈上新台阶,社会事业全面进步,人民生活即将实现向全面建成小康社会的历史性跨越。

一、经济实力强势崛起,产业结构明显转变

建国以来的70年,是榆林经济增速不断翻番,总量连上新台阶的70年,也是榆林综合实力大幅攀升、产业结构不断优化、人均GDP快速提升,实现历史性跨越的70年。

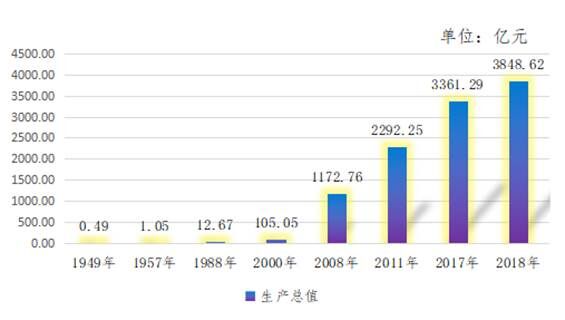

(一)综合实力大幅攀升。1949年建国伊始,榆林市生产总值仅为0.49亿元,1957年突破亿元大关,达到1.05亿元;1988年突破十亿元大关,达到12.67亿元;2000年突破百亿元大关,达到105.05亿元;2008年突破千亿元大关,达到1172.76亿元;再往后,2011年突破两千亿,2017年突破三千亿。到2018年榆林市生产总值达到3848.62亿元,按不变价计算,比上年增长9.0%,总量较1949年翻了12.9番。特别是步入“十五”、“十一五”期间,从2000年开始,榆林市生产总值连续8年保持12.7%以上的增长速度,2008年更是急速攀升至峰值达到25.3%的增长速度,连续6年保持全省各市之首。经济总量的快速增长,使榆林跻身全国资源型城市前列,为实现经济社会突破式发展垫定了较为坚实的基础。

1949年以来主要年份全市生产总值总量

(二)产业结构不断优化。建国初期,榆林经济结构主要以农业为主,随着90年代初长庆油田、神华集团等大型中央企业进驻榆林,以煤、气、油、盐、电、化、材为主导的重工业得到迅猛发展,全市经济结构发生历史性的深刻变革,以农业为主的经济结构彻底被以工业为主的经济结构所取代,并于1997年首次超过农业,三次产业结构由改革开放初期58.7:20.0:21.3的“一、三、二”产业格局转变为20.7:42.7:36.6的“二、三、一”产业格局,直至2012年第二产业占比达到历史峰值72.2%,第一产业和第三产业占比分别为4.7%和23.1%。“十二五”后期,随着全市产业结构不断优化、供给侧结构性改革持续推进、大力倡导三次产业协同发展。到2018年,产业结构明显改善,第一产业占比回升至6.0%,第二产业占比明显回落,降至62.8%,较2012年回落了9.4个百分点,第三产占比达到31.2%。相比改革开放初期,第一产业比重回落了52.7个百分点,第二产业提升42.8个百分点,第三产业提升9.9个百分点。总体上,榆林经济结构呈现出“以二产为主导,一、三产业协同发展”的现代产业发展格局。

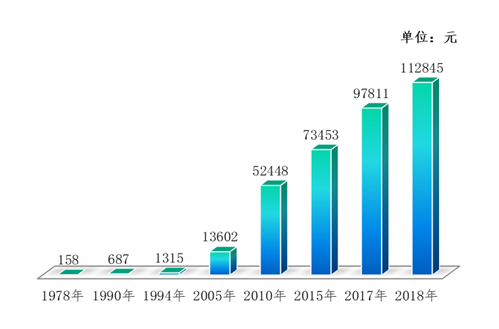

(三)人均GDP水平稳步增长。70年来,榆林市人均GDP呈现出阶梯式增长趋势。按常住人口计算,改革初期全市人均GDP仅为158元,到1994年跃上千元台阶,2005年迈过万元大关,2018年冲上十万元新台阶,达到112845元,是改革初期的714倍,翻了9.5番,年平均增长速度达到18.4%。2018年,按当年汇率计算,全市人均GDP约折合16442美元,相当于全国平均水平(约9780美元)的1.68倍,根据世界银行最新国别收入划分阈值标准,已达到高收入经济体(12736美元)的水平。

1978—2018年主要年份全市人均GDP总量

二、农村经济稳步向前,特色农业如日方升

解放前,由于榆林地处毛乌素沙漠和黄土高原过渡带,北部土地沙化,南部水土流失,基本是靠天吃饭,人民生活非常困难。建国后,在国家的重视和支持下,全市人民开展了大规模的“南治土、北治沙”运动,自然生态环境虽有所改善,但农业生产仍旧处于“小生产、旧农民、旧体系”的传统农业发展阶段。直到改革开放以来,十一届三中全会的召开使农村经济发展产生历史性转折,家庭联产承包责任制的实施和一系列强农惠明政策的落实,极大地调动了广大农民的生产积极性,同时现代化、机械化耕作手段,使农业生产力得到巨大释放。进入“十五”时期后,全市坚持以科学发展观为指导,统筹城乡发展,全力打造现代特色农业生产基地,全面推进新农村建设,农业和农村经济得到迅速发展。

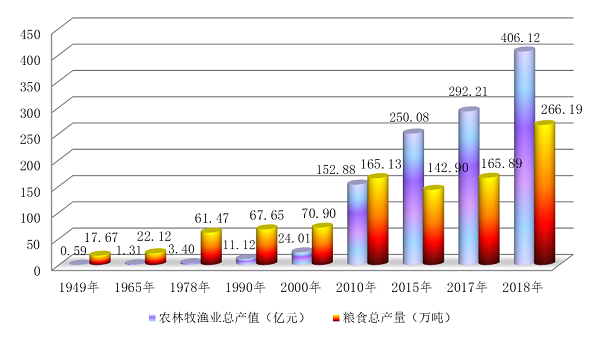

(一)农业生产稳步提高。2018年末,全市农林牧渔业总产值达到406.12亿元,较1949年0.59亿元翻了9.4番,年平均增速达到9.9%。建国以来,常用耕地面积基本维持不变,粮食播种面积由改革开放初期的638.7千公顷增长至729.55千公顷。2018年粮食总产量266.19万吨,是1949年17.67万吨的15.1倍,农民人均占有粮食由1949年的152公斤提高到2018年780.49公斤,增长了5.1倍;玉米亩产368.52公斤,是1949年的13.6倍;薯类亩产234.5公斤,是1949年的5.5倍。油料总产量达13.28万吨,是1949年的22.8倍。水果总产量达187.04万吨,是1949年的272.2倍;苹果总产量达86.53万吨,是1949年的1918.6倍;红枣总产量达70.54万吨,是1949年的180.5倍。畜牧养殖业发展迅速,2018年全市畜牧业总产值达到130.56亿元,是1949年的2190.6倍。特别是养羊业历经70年发展,榆林已成为陕西第一养羊大市,全国非牧区第一养羊大市,全国山羊绒生产第一大市。到2018年,全市已建立榆阳、神木、横山、靖边、定边及子洲6个省肉羊基地示范县区,“横山羊肉”、“靖边羊肉”、“定边羊肉”均获国家地理标志认证。羊、猪年末存栏量分别达到561.48万只、101.89万头,是1949年的12.6、24.5倍;羊、猪年末出栏量分别达到341.18万只、136.81万头,是改革开放初期的21.6、4.7倍;肉类总产量达16.97万吨,是改革开放初期的13倍。

1949年以来主要年份全市农林牧渔业总产值和粮食产量

(二)现代特色农业快速壮大。随着生产力的进一步发展,农业生产经营模式逐步从传统的独立分散的家庭户经营向规模化、集约化、产业化的现代农业转变。十六届三中全会以及十七大的召开以来,榆林市不断调整农业产业发展思路,大力发展特色农业,因地制宜建设羊子、生猪生产基地、优质红枣生产基地、优质马铃薯生产基地、高产玉米生产基地、中药材基地。农业科技实验示范和服务体系建设得到进一步加强。步入“十二五”时期后,全市提出了“稳粮、强畜、扩果、优菜”的工作思路,集中力量调优农业产业结构,促进农业增产增效,加快农业供给侧结构改革,现代特色农业快速壮大。到2018年,全市农业产业化重点龙头企业达到328家,其中国家级龙头企业2家,现代农业园区总数达227个,其中国家级1个、省级48个。农民专业合作社9500多个,其中省、市级示范社近500家,均走在了全省的前列。2016年“榆林马铃薯”和“榆林山地苹果”被农业部正式认定为农产品地理标志登记保护产品。

三、工业经济发展迅猛,能源化工不断壮大

纵观榆林70年工业发展,从建国初期“低落后、小分散”的手工作坊、小手工业,到改革开放后形成的以毛纺、皮革、食品加工等轻工业为主的工业经济;从“十五”时期西部大开发迎来以煤炭、油气和电力等为主的重工业时期,到跨入新世纪实现原材料资源向新化工能源成功转型的现代工业时期。榆林人用智慧和勇气、用奋进和汗水见证了榆林工业经济从弱到强、从粗放式经营向科学化发展、从“一煤独大”到“百花齐放”的历史性跨越。

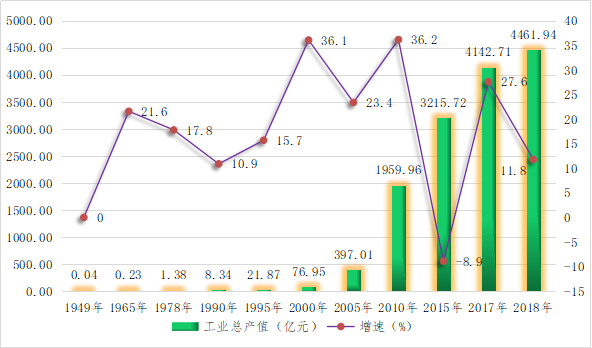

(一)工业生产迅猛崛起。建国初期,榆林工业企业单位数只有62个,工业总产值仅为359万元,工业产品品种和产量均非常少,原煤产量仅有8.8万吨,原盐仅有0.18万吨,发电量到1950年才达到5万度。70年的励精图治,全市工业发生巨大变化,工业企业数量不断增加,工业经济规模迅速壮大,在国民经济中地位不断上升。到1990年,工业增加值是3.82亿元,2000年工业增加值40.25亿元,直至2007年,规模以上工业实现增加值478.2亿元,首次跃居全省第一。截止2018年,全市规模以上工业企业户数849户,比开展规模以上工业统计的1999年(149户)增加700户,完成总产值4461.94亿元。作为全市第二产业主力的工业增加值总量突破2000亿元,占国民生产总值比重达59.4%,相当于第一产业所占比重的9.9倍、第三产业比重的1.9倍,比改革开放前期提高了将近3倍。2018年,全市原煤产量达到45572.11万吨,是1949年的5千多倍;原盐为131.20万吨,是1949年的728.9倍;发电量为778.98亿度,是1950年的155.8万倍,是改革开放初期的1313.9倍。

1949年以来主要年份全市工业总产值和增速

(二)能源化工不断壮大。1998年,榆林能源化工基地获批为全国首个国家级能源化工基地。跨入新世纪后,全市确立了“三个转化”即“煤向电力、煤电向载能产品、煤油气盐向化工产品转化”的发展方向,随着一批甲醇、烯烃、煤间接液化等世界煤化工顶尖技术项目陆续落地,世界500强及国内知名企业纷纷入驻,榆林工业迎来“黄金十年”,逐渐形成以煤、油、气、电为支柱的产业群。到2008年,全市围绕集群化发展、园区化承载的思路,榆林能源化工基地初步形成“两区六园”的工业园区发展格局,榆林不仅成为“西煤东运”、“西气东输”、“西电东送”的重要源头,也逐步成为全国最大煤化中心和石油天然气生产中心。如今,榆林已成为国内最大的金属镁生产基地、国内最大的兰炭生产基地、国内最大的甲醇生产基地、国内大型火电基地以及国内煤制烯烃第一大市,逐步形成了以煤—电—兰炭—硅铁—金属镁上下游产业配套齐全的循环产业链。2018年,全市煤炭开采洗选业、石油天然气开采业、石油煤炭及其他燃料加工业、电力热力生产和供应业、化学原料制品制造业等五大支柱行业发展迅猛,实现总产值4022.26亿元,占规上工业总产值比重高达90.1%。随着第十三届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会成功举办,“12363”煤化工产业高端发展新战略确立、“煤头化尾”全产业链竞争优势加速构筑,“高端”已成为未来榆林能源化工基地发展的目标和方向。

四、第三产业快速发展,消费水平大幅提升

建国初期,由于生态环境的恶劣、基础设施的落后,加上市场体系的匮乏,广大榆林百姓只能苦苦挣扎在温饱线上,人们的消费也仅仅围绕在基本生存所需。随着改革开放“对内搞活、对外开放”政策的逐步深入,市场领域得到进一步拓展,市场体系得以完善,交通运输、商贸、房地产、网络通讯、住宿餐饮、金融等服务业规模持续扩张,再加上工业经济的迅猛发展,全市第三产业发展得到快速提升,居民生活水平发生质的飞越、生活面貌发生根本性改变。

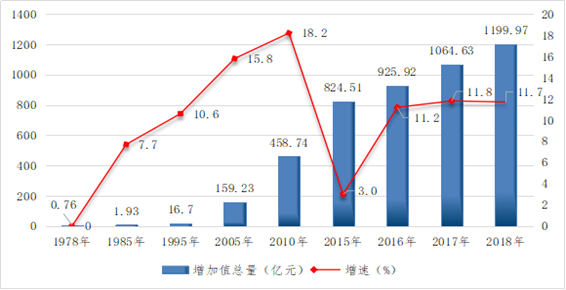

(一)第三产业快速发展。据现有统计数据记载,改革开放初期,全市第三产业增加值仅为0.76亿元,到2018年,全市第三产业增加值已经达到1199.97亿元,是改革开放初期的1578.9倍,翻了10.6番,年平均增速达到20.8%。在传统行业持续增长同时,金融、房地产、信息传输、计算机服务和软件业等新兴服务业亦得到迅速发展。70年来,第三产业的快速发展,不仅满足了人们不断增长的对服务业的需求,还在与第一、第二产业的良性互动下,使大量的新兴产业萌芽并迅速发展起来。

1978—2018年主要年份全市第三产业增加值及增速

(二)消费水平大幅提升。70年来,随着消费市场的更新换代,新业态、新消费模式得到大力发展,消费服务和消费渠道实现由单一经济成分向多种经济成分的转变,商业网点蓬勃发展,除衣、食、住、行以外高消费产品逐渐步入百姓家庭。2018年,全市社会消费品零售总额实现514.11亿元,是1949年的2187.7倍,翻了11.1番,年均增速达到11.8%;是改革开放初期的197.7倍,翻了7.6番。从消费形态看,2018年全市商品零售额、餐饮收入分别达到455.81亿元、58.30亿元,分别是1949年的3198.7倍、5448.6倍,翻了11.6番、12.4番,年均增速分别为12.4%和13.3%。

1949年以来主要年份全市社会消费零售总额

五、固定资产投资成效显著,基础设施容换新貌

回顾建国70年以来,随着榆林经济的迅速发展以及国家加大对基础设施的投入力度,地方铁路、高速公路、航空运输从无到有,王圪堵水库、榆阳区麻黄梁风电基地、榆林国家能源化工基地等一大批基础设施和重点项目投资落地生根,榆林城乡面貌发生巨大变化,尤其是党的十八大以来,全市紧紧围绕“稳增长、调结构、补短板、惠民生”的总体要求,持续优化投资结构,着力提高投资的有效性,通过不断激发投资增长的内生动力,拓宽投资领域,推进全市经济高速度、高质量发展。

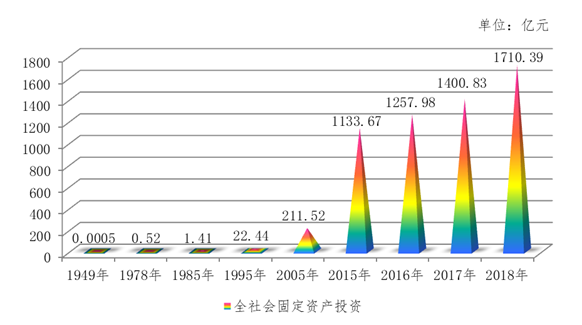

(一)固定资产投资成效显著。解放初期,榆林百业萧条,全市全社会固定资产投资总额仅为5万元。直到“一五”时期,榆林拉开了固定资产投资的大幕,然而受自然条件、投资环境等诸多因素制约,直到1978年全社会固定资产投资才仅达到0.52亿元。随着改革开放的深入,全社会固定资产投资规模不断扩大,总量迅速扩张,到2018年,全市全社会固定资产投资总额达到1710.39亿元。1949-2018年,全市全社会固定资产投资总额累计达到1.70万亿元,年均增长24.4%,相当于平均每年投资242.63亿元。特别是从“十二五”以来,榆林全社会固定资产投资规模之大、速度之快,令人瞩目,2011-2018年,全市八年累计完成全社会固定资产投资1.28万亿元,是1949-2010年六十二年累计投资的3倍多。从投资结构看,2018年三次产业投资比例为4.4:50.3:45.3,相比改革开放初期三次产业投资比例21.0:24.7:54.3,全市投资重心明显向二、三产倾斜。同时基础设施建设投资、工业投资所占比重逐年增大。2018年全市基础设施建设投资392.11亿元,占固定资产投资26.1%;工业投资756.69亿元,占固定资产投资50.3%。

1949年以来主要年份全市全社会固定资产投资

(二)金融财政实力明显增强。金融业的稳步发展能够有力地支持经济快速发展。据现有统计数据记载,1951年,全市金融机构数量仅为17个;到改革开放初期,全市金融机构为121个;到2018年,全市金融机构已达到665个。金融机构存款余额3849.76亿元,贷款余额2078.79亿元,分别是1949年的175.0万、692.9万倍,翻了20.7、22.7番,年平均增速分别为23.2%、25.6%。2018年,全市实现财政总收入922.00亿元;其中,地方财政收入389.84亿元,财政支出648.96亿元,分别是1949年的2.7万、8.1万倍,翻了14.7、16.3番,年平均增速分别为16.0%、17.8%。

(三)交通设施日益完善。建国初期,榆林公路通车里程仅有193公里,没有铁路,没有现代化的交通运输工具。改革开放以来,全市交通网络不断完善,运输能力不断增强,有力地支撑了各产业的发展。2001年“火车开进了榆林城”,从此结束了不通铁路的历史;2003年我国第一条沙漠高速公路—榆靖高速正式建成通车;2008年陕西第二大航空港“榆林榆阳机场”正式启用。截止2018年,榆林全市高速公路里程已达到1068公里,客运量达到2704万人次,客运周转量33.41亿人公里,分别较现有数据1952年翻了11.4、11.5番,年平均增速分别为12.7%、12.8%。货运量28799万吨,货运周转量736.43亿吨公里,分别较1952年翻了13.8、17.3番,年平均增速分别为15.6%、20.0%。此外,铁路运输和民航运输也迈上新台阶,2018年铁路客运量533.10万人次,客运周转量41.05亿人公里。货运量19166.12万吨,货运周转量302.75亿吨公里;民航旅客吞吐量209.02万人次,货邮量5527.10吨。

(四)邮电通讯快速发展。从建国到改革开放之初,人们之间的联络主要依靠书信、电报,电话是稀缺。1949年,全市邮电局所仅有22个,据现有统计数据,到1957年全市才拥有长途电话交换机7部,市内电话用户239户,偏远乡镇甚至不通邮路。到2018年,全市邮电局所已达206个,固定电话用户52.67万户,移动电话用户470.09万户,互联网宽带用户83万户,宽带网络基本覆盖全市所有行政村。全国邮电业务总量达到35.99亿元,其中电信业务总量占比86.2%,邮政业务只占13.8%,传统的联络方式大幅下降。先进快捷的互联互通现代网络,让信息资讯的传递发生天翻地覆的变化,彻底改变了人们的生活。

六、对外贸易日趋活跃,城市面貌日新月异

70年来,随着外贸体制改革的逐步深入,改革开放的不断深入,开放型经济体制不断完善。特别是自我国加入世界贸易组织后的10年来,榆林积极把握全球化机遇,通过持续推进对外开放,坚持进出口协调发展,全市经济开放度和外向度明显提升。同时,也为榆林实现现代区域性中心城市及绿色生态城市建设提供了全新的视野。

(一)对外贸易日趋活跃。近年来,全市充分结合自身资源、区域优势,坚持“引进来”与“走出去”相结合,对外贸易规模和质量实现双提升。特别是“十八”大以来,榆林主动融入国家“一带一路”战略,对外开放深度和广度进一步拓展,开放型经济活力日趋增强。2018年,全市进出口总值7.34亿元,其中出口6.33亿元,进口1.01亿元,实现贸易顺差5.32亿元。出口产品中,化工产品出口总值4.53亿元,占全市进出口总值的61.7%。农副产品出口总值1.64亿元,占全市进出口总值的22.4%。随着第十三届榆林国际煤博会和“一带一路”国家经贸对接会成功举办,以兰炭、聚氯乙烯等为代表的煤化工产品和以绿豆等小杂粮为代表的农副产品在国际市场打开了销路。

(二)城市建设步伐加快。建国以来,榆林市不断强化以人为本的城市发展观,坚持基础先行,强化城市精细化管理,城市功能不断完善。从“十一五”期间,榆溪河“一池清水,两条绿带”生态走廊顺利建成;榆林老街再现古城“南塔北台,六楼骑街”的独特明清建筑风貌。到2018年,科创新城启动建设;“四馆两中心”全面开工;万达广场建成投运;榆溪河生态长廊二期北段等一批城市公园建成开放,榆林已然从建国初期的一个闭塞落后小县城向具有历史文化特色的现代区域性中心城市迈进。2018年,全市市政公共项目完成投资19.08亿元,棚改兑付资金15.56亿元。市区建成面积达69.18平方公里;城区绿化覆盖率达到36.4%、绿地率达到33.9%、人均公园绿地面积达到21.58平方米。全市先后获得了国家卫生城市、省级环保模范城市称号,并顺利通过省级生态园林城市验收,城市面貌日新月异。

(三)生态建设成果丰硕。70年来,榆林人民在历届领导班子的带领下,坚持“南治土,北治沙”的基本方略。从1950年陕北防沙造林林场开始筹建,到“十二五”时期“三年植绿大行动和”全面治理荒沙三年行动“,再到”十三五“提出的”林业建设五年大提升“行动。今天的榆林,大绿”染“驼城,860万亩流沙全部得到治理,全市的降水量逐年增加,人居环境极大改善。2018年,全年榆林城区监测二级以上天数为272天,其中达到一级标准天数为20天,成为全省唯一PM2.5年均浓度值达到国家二级标准的城市,市城区集中式饮用水源地水质达标率为100%。

七、社会事业全面进步,民生保障日益完善

建国以来的70年,是榆林各项社会事业全面发展,人民科学文化和健康素质明显提升的70年,是社会建设不断取得新进步,经济社会发展的协调性明显增强的70年。

(一)科学技术发展迅速。70年来,随着科技投入不断加大,科技设施和环境日益改善,科技支撑和引领全市经济社会发展作用日益突出,科技创新能力逐步迈上新台阶。2018年,全市全年组织评议登记科技成果45项,其中科技成果综合水平达到国内领先15项,获”陕西省年度科学技术奖“3项(二等奖1项,三等奖2项)。全年申请专利1523件,申请发明专利609件,授权专利932件,技术交易合同登记额2.82亿元。

(二)教育事业成绩斐然。70年来,全市坚持”教育强市“战略,切实巩固提高”普九“成果,地方高等教育从无到有,形成了初等教育、中等教育、高等教育上下衔接的现代教育体系。截止2018年,全市共有各级各类学校1641所,其中,高等学校2所,中等专业学校6所,普通中学192所,职业高中19所,小学333所,幼儿园1080所。基础教育及中等职业学校累计招生201094人、毕业175431人、在校学生数686343人;分别是1949年的25.7倍、94.3倍、29.4倍。各级各类学校共有专任教师50162人,代课教师977人(与往年统计口径有变化)。学前、小学、初中入学率分别达98.3%、100%和99.99%。

(三)文体事业蓬勃发展。70年来,全市不断创新公共文化服务运行机制,各项文化事业繁荣兴盛,城市文化软实力得到快速提升。2018年全市有艺术表演团体12个,影剧院38个(剧院9个、电影院29个),文化艺术馆13个,艺术学校1个,公共图书馆12个,文化站198个,博物馆、纪念馆26处;全市广播、电视转播台20座,广播综合人口覆盖率98.1%,电视综合人口覆盖率98.4%。

榆林体育事业生机勃勃,全民健身意识不断增强。硬件基础不断夯实,近年来,建成了一批大型体育比赛场所及设施。到2018年,全市人均体育场地面积1.2平方米,拥有大型体育场1座,体育馆5个,游泳馆3个;完成了年度国家、省级各项体育惠民工程,实施200个农民体育健身工程,11个社区路径配送工程,45个乡镇农民体育健身工程。群众体育活动广泛开展,全年共举办各类大型体育活动225次,其中市级举办37次。体育竞技取得亮眼佳绩,2018年共派出762名运动员参加省运会的比赛项目,共获得金牌291.5枚,银牌105枚,铜牌134枚。体育实现产业化发展,全年全市628个体彩网点共计发行体育彩票9.35亿元。

(四)卫生事业全面发展。70年来,榆林加快推进医疗卫生事业改革发展,健全医疗卫生服务体系,大力推动城乡医疗卫生资源均等化,有力缓解了人民群众”看病难“、”看病贵“问题。截至2018年末,全市共有卫生医疗机构3860个,比1949年增加3851个,其中,医院104家,社区服务中心7家,卫生院229家,村卫生室2949个。拥有医疗床位20623张,是1949的1213.1倍,其中医院病床16286张,卫生院病床3838张。卫生专业技术人员27041人,是1949年的422.5倍。已建成三级综合医院4个,二级综合医院14个,共有妇幼保健机构11个,中医医院13个,专科医院20个。295.85万人参加新型农村合作医疗,参合率达99.3%。

八、居民收入显著提高,生活水平迈向小康

新中国成立以来,榆林市始终致力于改善人民群众生活水平,想方设法解决人民就业,缓解就业矛盾,突出改善居民消费结构。随着居民收入水平不断提高、就业规模稳步扩大、消费结构持续升级,脱贫攻坚全面推进,榆林人民实现了从贫困到温饱不再到即将全面建成小康社会的历史性跨越。

(一)居民收入水平显著提高。建国以来,民生福祉不断改善,居民收入成倍增加。据现有统计数据记载,1980年,榆林城镇常住居民人均可支配收入仅为284.3元,农村常住居民人均可支配收入仅为60元。城乡住户调查一体化之后(2014年),2018年全市居民人均可支配收入22183元;城镇常住居民人均可支配收入31317元,农村常住居民人均可支配收入12034元。

(二)就业规模稳步扩大。近年来,市委、市政府始终高度重视民生,实施积极的就业政策,实现了经济增长与稳定就业的良性互动。就业总量明显增多,2018年全年城镇新增就业人数2.83万人,下岗失业人员再就业1.04万人,就业困难人员再就业4276人,城镇登记失业率为3.2%。

(三)消费结构不断升级。70年后的今天,人们在解决温饱的基础上更加注重生活的质量,食品消费支出占比下降,对居住、交通通信、文教娱乐、医疗保健、高档耐用品为热点的需求不断增加,人们的生活正在由发展型向享受型过渡。2018年全市城镇居民人均生活消费支出为19007元,是1981年的70多倍;全市城镇居民人均食品消费支出为5550元;恩格尔系数(居民家庭食品消费支出占总支出的比重)持续回落,已由1981年的56.3%回落至2018年的29.2%。

(四)脱贫攻坚成效明显。近年来,全市上下认真贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作的重要论述,紧盯任务目标,切实将其作为头等大事和第一民生工程来抓,脱贫攻坚成效显著。2018年,全市共投入中省市县各级财政专项扶贫资金21.72亿元,其中,争取中省专项资金9.98亿元,占中省安排资金的13.58%,市本级下达财政专项扶贫资金7.2亿元;全年脱贫11.69万人,退出贫困村432个,贫困发生率降低至1.74%;绥德、米脂、吴堡3个县脱贫摘帽工作进展顺利,已完成市级核查工作。

成就已载入史册,精彩将献给未来!回首过往,风雨70载!从开展”南治土、北治沙“运动到构筑”三带三区“、”创森“工程;从建设全国第一个能源化工基地到”12363“煤化工产业发展战略的提出;从开发塞上区位优势到打造陕甘宁蒙晋交界区域中心城市;从实施”蓝天绿水“工程到创建”沙漠绿洲城、生态宜居市“。榆林人民用双手书写了一部自新中国成立以来的壮丽史诗。

新局再启,榆林人民将在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下,在市委、市政府的坚强领导下,立足建国70年来取得的巨大成就和筑牢的坚实根基,依托资源优势,挖掘人文优势,打造区位优势,大力发展能源、城市、生态、区域四大经济,在新的历史起点上加快推进榆林振兴发展,在持续打造现代化榆林的壮阔进程中,不忘初心谱写新华章!