近年来,延安市上下紧紧围绕中央和省委省政府部署要求,立足延安地域特点、资源禀赋和产业特色,加快培育壮大特色优势产业,打造县域经济重要支撑,深化重点领域改革创新,优化县域经济发展环境,促进全市县域经济持续健康发展。

一、县域经济发展现状

1.总体经济实力不断增强。2018年全市县域经济总量1122.68亿元,同比增长9.1%,高于全省县域增速0.7个百分点。县均规模102.06亿元,较上年增加19.33亿元,低于全省县均规模37.40亿元。从GDP总量看,全省GDP过百亿的有39个县,全市有6个,较上年增加2个,分别为洛川、黄陵、吴起、志丹、子长、延川。11个县中,最高为洛川县243.99亿元,最低为黄龙县17.03亿元;从GDP增速看,8个县增速高于全省县域平均增速,黄陵县增速最高为10.1%,超全省1.7个百分点,其余7个县分别是延川县增长9.2%、延长县增长8.7%、子长县增长10%、吴起县增长9.1%、富县增长10%、洛川县增长9%和黄龙县增长8.6%。

全市区域经济总量436.17亿元,同比增长8.8%,高于全省0.5个百分点。占全省区域经济比重3.1%。其中宝塔区经济总量328.95亿元,增长8.9%;安塞区107.22亿元,增长8.3%。

2018年各县区生产总值及增速(单位:亿元、%)

2.总税收收入快速增长。全市县域总税收收入135.72亿元,占全省县域总税收收入的13.2%;同比增长26.8%,较上年回落0.7个百分点,高于全省平均增速1.8个百分点。黄陵、吴起、志丹、延川和子长5个县总税收收入超10亿元,全市11个县中,除了甘泉县增长5.8%外,其余10个县增速实现两位数增长。

全市区域实现总税收收入44.20亿元,增长24.0%,比上年提高0.8个百分点,其中宝塔区总税收收入31.14亿元,同比增长28.6%,比上年回落4个百分点。安塞区总税收收入13.06亿元,同比增长14.1%,比上年提高6.8个百分点。

3.工业增速加快。全市县域工业增加值715.52亿元,增长10.3%,高于全省县域平均增速0.8个百分点,全市11个县工业增加值增速均高于全省县域平均增速,富县增速最高为14.5%,超全省县域5个百分点,子长县增速最低9.6%,超全省县域0.1个百分点。

全市区域工业增加值157.61亿元,增长为9.9%,其中宝塔区增长9.8%,较上年提高1.3个百分点;安塞区增长9.9%,较上年提高2.1个百分点。

4.固定资产投资增长缓慢。全市县域固定资产投资较上年下降3.6%,低于全省县域平均水平17个百分点。延长县、志丹县、吴起县、洛川县、宜川县、黄龙县6个县高于全省县域平均增速。增速最高为延长县增长32.9%,最低为富县下降64.9%。

全市区域固定资产投资较上年增长8.5%,低于全省平均增速1.9个百分点。其中宝塔区增长5.1%,回落1.5个百分点。安塞区增长41.3%,提高103.2个百分点。

5.服务业增速稳中有进。全市县域服务业增加值271.39亿元,同比增长9.9%,比全省县域服务业平均增速高0.5个百分点。全市7个县服务业增加值增速高于全省平均增速,分别是:延长县、延川县、子长县、富县、宜川县、黄龙县、黄陵县。其中增速最大为黄陵县增长13.8%,高于全省县域4.4个百分点;增速最小为志丹县增长3.7%,低于全省县域2.6个百分点。

全市区域服务业增加值222.88亿元,增长9.4%,高于全省平均增速0.5个百分点。其中宝塔区增长9.7%,回落0.3个百分点;安塞区增长7.0%,回落2.3个百分点。

6.消费市场保持平稳。全市县域社会消费品零售总额160.22亿元,较上年增加36.61亿元,全市11个县中最大为洛川县28.06亿元,最小的为黄龙县3.58亿元。全市县域社零总额同比增长11.1%,低于全省县域平均增速0.5个百分点,甘泉县、延川县、洛川县3个县分别高于全省县域平均增速0.1个、0.6个和0.5个百分点。

全市区域社会消费品零售总额154.75亿元,同比增长10.2%,与全省持平。其中宝塔区社会消费品零售总额139.41亿元,同比增长10%,低于全省0.2个百分点。安塞区社会消费品零售总额15.35亿元,同比增长11.6%,高于全省1.4个百分点。

7.非公经济增加值比重稳步提升。全市县域非公有制经济实现增加值287.83元,比去年同期(调整后)增加65亿元,占GDP比重25.6%,同比提高1.1个百分点,11个县中,非公有制经济总量最大的黄陵县44.89亿元,最小的黄龙县5.71亿元。全市11个县非公占比均处于全省靠后,非公占比最高的甘泉达到41.3%;最低的洛川县只有16.1%,相差25.2个百分点。

全市区域非公有制经济实现增加值169.68亿元,比去年同期增加27.66亿元,占GDP比重38.9%,同比提高0.6个百分点。其中宝塔区非公增加值142.81亿元,占GDP比重43.4%;安塞区非公增加值26.87亿元,占GDP比重25.1%,相差18.3个百分点。

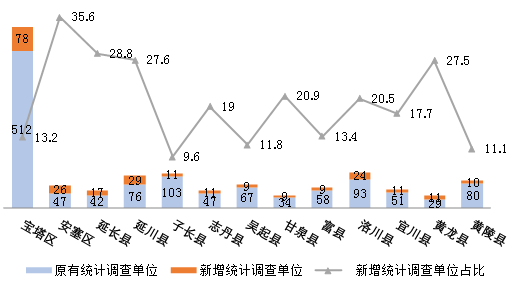

8、市场主体增长趋缓。全市县域共有统计调查单位831个,较上年增加108个,占全省县域统计调查单位的6.5%,其中新增统计调查单位151个,占全部调查单位的18.1%,比上年降低1.8个百分点,低于全省县域平均水平1.8个百分点。新增统计调查单位占比最高为延长县28.8%,同比提高1.5个百分点;占比最低为子长县9.6%,同比降低3.5个百分点。

全市区域共有调查单位663个,新增统计调查单位104个,占比15.6%,同比提高0.2个百分点。宝塔区占比为13.2%,降低2.3个百分点。安塞区占比为35.6%,提高20.4个百分点。

2018年各县区调查单位数(单位:个、%)

9、对外开放不断深入。全市招商引资省际合同到位资金476.7亿元,同比增长15.7%,低于全省4.2个百分点。旅游产业在深度融合中迅猛发展,全市全年实现旅游收入410.70亿元,占全省旅游收入的6.8%,增长37.5%。

10、生态环境不断优化。全市城市环境空气质量综合指数为5.62,较上年下降7.3%,低于全省1.39个百分点,13个县(区)均低于全省平均水平,空气质量优良。全市绿化覆盖率达到38.33%,较上年提高1.9个百分点,高于全省2.3个百分点,有7个县(市)超过全省平均水平。全市城镇污水处理厂集中处理率达和生活垃圾无害化处理率分别达到87.9%和97.8%较上年分别提高7.3个和2.1个百分点。

11.人民生活保障水平不断提高。2018年全市每万人拥有卫生技术人员78人,较上年增加2人。普惠性幼儿园占比85.3%,提高2.2个百分点。农村无害化卫生厕所普及率45.1%,提高16.9个百分点。全市公众安全感满意率为94.13%,有6个县(区)超过全省平均水平。

12.城乡居民收入稳步增长。全市城镇居民人均可支配收入32226元,较上年增加2377元,同比增长8.0%,与上年持平,比全省低0.1个百分点。其中安塞、子长、宜川、黄陵4个县区增速均高于全省平均水平。农村居民人均可支配收入10786元,较上年增加908元,同比增长9.2%,比上年提高0.2个百分点,与全省持平。其中宝塔、安塞、子长、志丹、吴起、富县、黄陵7个县区增速高于全省平均水平。

二、县域发展面对的主要问题

(一)户籍人口、常住人口双下降。2018年全市常住人口225.94万人,较上年减少3700人,同比下降0.2%。全市公安户籍人口234.10万人,减少3.5万人,下降1.5%。从公安部门了解,主要是迁出人口剧增,达到6.51万人,由于西安放开户籍政策、购房、子女就学等原因其中一部分人员将户籍迁往西安等地;其次由于用工市场萎缩,青年、大学生外出就业打工增多,人口流入少、流出多,导致人口减少。全市13个县区人口全部下降,其中降幅最大为黄陵县常住人口下降0.4%,户籍人口下降3.8%。

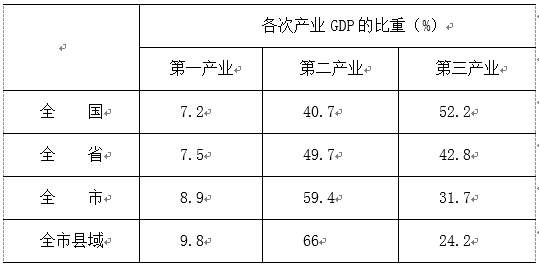

(二)县域经济总量小、发展不平衡。全市11个县经济总量仅占全省县域的10.3%,县均规模102.06亿元,较上年增加19.33亿元,仍比全省县域经济平均规模低37.40亿元,仅为全省县域平均水平的73.1%。全市县域经济中三次产业结构比重为9.8:66.0:24.2,二产占比达66%,高于全市6.6个百分点,高于全省16.3个百分点,高于全国25.3个百分点。由于资源禀赋、地域优势和经济基础等客观原因,全市县域经济发展不平衡的现状仍然存在。

三次产业结构对比

(三)非公有制经济占比低、民营企业发展缓慢。一是非公经济总量小、占比低、发展慢的问题依然明显。全市县域非公有制经济占GDP比重为25.6%,比全省县域水平低22.8个百分点,全市区域非公占比为38.9%,比全省低15.3个百分点。二是“五上”非公单位数量多,企业经营整体表现良莠不齐。全市拥有“五上”非公单位1098家,其中工业和服务业企业仅占到全部“五上”非公单位数的28.0%。其中小微型企业有860家,大型企业仅2家,受国内外总体经济放缓影响,实体经济持续低迷,非公企业由于市场需求和资金不畅影响,发展壮大的积极性受挫;科技、文化等新兴产业发展慢。三是融资难问题较为突出。虽然中小企业与金融机构之间普遍建立了较为稳定的合作关系,但由于中小企业规模小、经营变数多、风险大,信用度较低等一系列因素,使得企业融资难问题难以改善。

(四)城乡居民收入低于全省平均水平。2018年,全市城镇居民人均可支配收入32226元,低于全省平均水平1093元,仅吴起县33628元高于全省平均水平309元。全市农村居民人均可支配收入10786元,低于全省人均水平427元,仅有洛川县12027元高于全省平均水平814元。

三、几点建议

一是高度重视引进人才,防止人口流失。一要吸引高学历高技术水平人才来延安。加快实施人才强市战略,营造更好的人才环境,进一步提高全市人才引进工作水平,充分利用互联网等现代信息手段,搭建人才与用人单位对接和交流平台,建立密切联系,及时了解、发布人才供求信息。二要抓好农村经济振兴,加强职业培训,引导外出务工人员返乡创业。打造县级返乡创业综合服务平台,建立农民工返乡创业园区和返乡创业孵化基地,培养社会创业专业服务机构。设立返乡创业扶持基金,加大返乡创业担保贷款政策实施力度,鼓励金融机构推进农村金融业务创新,发展农村“互联网+信贷”。三要继续加大对教育的投入,防止中小学生流失。尤其加大农村教育投入,促进教育均衡发展、提高教育质量,吸引和鼓励学生本地入学,减少外地陪读家庭。

二是优化营商环境,提高对外开放水平。一要加快转变政府职能,建设服务型政府,为各类市场主体发展营造良好的营商环境,充分激发市场活力和创造力。二要发挥地理位置、石油资源等综合优势,大力开展招商引资,加强资源、技术、市场对接,推动县域产业优化升级。全力抓好战略机遇,发挥县域自身优势,释放优质产能,努力使县域对外开放水平迈上新台阶。三要多措并举破解融资难题。当务之急是帮助中小企业解决融资难、融资贵的问题。建立和完善中小企业信用担保体系,全力发挥好政府全资担保公司的作用,统筹协调解决企业特别是重点帮扶企业融资问题。转变银行经营观念和方式,改进中小企业融资服务,引导金融机构加大支持力度,督促银行机构进一步落实国家、省有关支持中小微企业融资的政策,提高银行对中小企业贷款的积极性,充分发挥银行融资主渠道作用。

三是构建新兴产业体系,推动县域经济发展。全市属于典型的资源型城市,面临“三期叠加”的经济新常态,高度依赖资源型发展的延安构建新兴产业体系,加快产业结构调整,提升产业发展层次,增强经济发展质效,成为突破资源经济发展瓶颈,推动县域经济转型升级发展的必然选择。一要扎实推进农业现代化,实施乡村振兴战略,构建现代农业产业体系。推进“一村一品、一乡一业”建设,尽快启动现代农业示范园建设,持续推进农业后整理,着力培育高端农产品品牌,持续促进一二三产融合发展。二要加快发展战略性新兴工业产业,实现工业扩能稳产,做大做强支柱产业。一方面要继续加大与延长、长庆油田衔接力度,达到稳产保增势的目标。另一方面着力培育新兴工业产业。要本着抓产业就是抓经济的理念,把新兴工业产业培育作为今后经济工作的重心来抓,促进高端能源化工产业发展,发挥资源优势,延长能化产业链、价值链;大力发展风、电、光伏等环保型产业;继续探索生物制药、电子技术、人工智能、大数据等新兴产业,形成新的经济增长极。三要大力发展人文旅游。加大文化旅游产品开发力度,支持和鼓励文化企业研发制作一批融入地方标志性文化元素的文化旅游商品,深入挖掘特色民俗文化资源,大力开发以剪纸、腰鼓为重点的特色民俗文化产品。

四是大力发展非公经济,扶持民营企业。一要积极发展现代农业。充分调动农民积极性,稳定粮食、生猪等大宗农副产品的生产,继续以品牌为引领、加工为龙头、市场为导向,培育特色农业、生态农业、观光农业,完善产销一条龙服务体系,大力发展推广洛川苹果、延安苹果等品牌农业;二要发展县域特色经济。县域经济又不同于国民经济,县域经济不能“小而全”,要“宜农则农”、“宜工则工”、“宜商则商”“宜游则(旅)游”,注重发挥比较优势,突出重点产业。全市各县(区)必须发挥资源优势,发展特色经济,在扶持龙头企业的同时,也应该对有发展潜力和本地特色的中小企业进行培植,实现数量增加和规模提升,带领县域非公经济快速发展。三要加大对中小民营企业发展的扶持力度。重视大型民营企业、扶持中小型民营企业,培育和发展新型产业。尽快出台一系列优惠扶持政策,加大力度扶持新增民营企业,使小企业不断做大做强。

五是促进城乡居民增收。增加人民收入应该说是发展县域经济的根本目的,县域经济是要富民强县。城乡居民增收的根本性动力,仍旧是经济增长,一要鼓励城乡居民创业创新,有效拓宽城乡居民增收的渠道。在国家大力支持创新创业的大背景和宏观政策支持下,创业就业方面还有十分广阔的空间。加大对城镇失业人员、大学毕业生、低收入群体等自主创业者的优惠扶持力度,全力推进“大众创业、万众创新”,大力培育各类市场主体,全面激发市场活力。二要有针对性的开展新型职业培训,提高专业技术岗位就业率。三要完善奖补政策,支持产业化龙头企业、专业合作社、种养大户等新型农业经营主体发展壮大,带动农村居民增收致富。四要坚决打赢脱贫攻坚战,确保困难群众增收“不掉队”。力争实现“国民共富”的良性增长局面。