2018年以来,在市委、市政府的正确领导下,榆林市认真贯彻落实各级农村工作会议精神,各涉农部门和广大农民群众以中央一号文件和省市农村工作会议精神为指导,以实施“乡村振兴战略”为契机,瞄准农业增效、农民增收、农村增绿“三增目标”,坚持质量兴农、绿色兴农原则,以产业扶贫为统领,以农业供给侧结构性改革为主线,全面推进榆林现代农业转型升级,着力推进农业生产水平进一步提升。

一、农林牧渔业生产稳定增长

2018年度,“第三次全国农业普查”的成果进一步体现,农业生产条件全面入统,反应出全市种植、养殖业在第二次农业普查之后的十年间,发展较为快速的状况。2018年度,全市实现农林牧渔业总产值406.12亿元,同比增长3.2%;实现农林牧渔业增加值240.76亿元,同比增长3.3%。

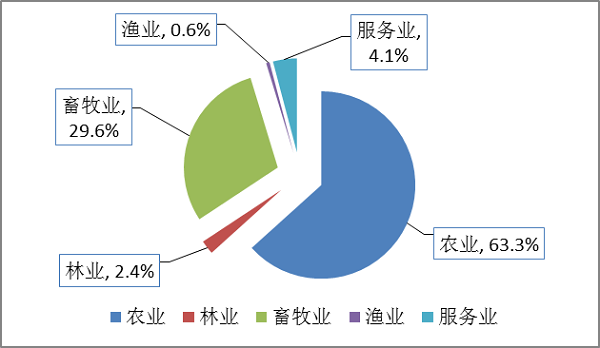

农林牧渔业分产业增加值结构图

(一)种植业态势良好,粮食生产稳定增长

2018年全市种植业实现产值246.39亿元,同比增长3.1%,实现增加值152.42亿元,增长3.4%,占农林牧渔业增加值的63.3%;全年粮食产量266.18万吨,创历史新高,这主要是因为以下几方面原因:一是“三农普”对全市的种植条件进行了全面统计,近些年全市土地流转加快,撂荒地逐步减少,新开垦农田速度加快,入统的粮食播种面积大幅增加,从“三农普”前的730万亩增加至本年度1088万亩,粮食产量相应增加;二是2018年气象坏境良好,适宜农作物生长,尤其八月份以后,雨水充足,光照条件好,有利的气候因素为粮食丰收提供了保障;三是各级政府的惠农政策综合发力,大力推进农业现代化发展进程,农业企业、规模户、合作社等新型种植主体越来越多,新技术新品种引进快,粮食单产水平稳步提升。

(二)蔬菜种植发展稳定,瓜果药材涨幅显著

2018年全市蔬菜及食用菌种植较为平稳,全年种植面积56.42万亩,与上年度基本持平,受夏季伏旱、南方水患等影响,蔬菜价格一直维持在较高水平,加之后期气候条件优良,农户种植积极性较高,全年蔬菜产量109.26万吨,同比增长0.8%。

瓜果类种植呈现逐年增加的趋势,全年种植面积17.53万亩,同比增长4.8%,实现产量21.44万吨,同比增长3.0%,特别是近年来全市在西瓜、香瓜的种植上加大推广力度,产量大幅提升,而且价格居高不下,瓜农收益较高,西瓜、香瓜成为农民增收新亮点。

中药材产业方面,随着政府不断的打造和扶持,全市中药材产业正逐渐扫除生产方式落后、产品单一的劣势,传统种植品种黄芪、甘草、板蓝根、枸杞等稳步发展,牡丹、芍药等新品种药材也逐渐被一些大户试种成功,形成了多个可供游览的药用花卉基地。截至年底,全市药材类种植面积34.75万亩,同比增长3.3%,实现产量6.76万吨,增长3.9%。

(三)园林水果结构调整,红枣种植规模逐步缩减

2018年全市果业发展出现结构性调整,全市园林水果种植面积394.09万亩,同比下降0.3%,产量154.67万吨,下降1.26%,其中全市重点监测品种红枣呈现下降态势,红枣种植面积266.64万亩,下降0.6%,产量64.10万吨,下降6.1%,根据重点监测县区情况看,鉴于全市部分红枣口感酸涩、价格低廉、市场竞争力较差等因素,红枣产业发展停滞,部分县区逐步缩减红枣种植规模,替换为山地苹果、中草药种植等其它产业。

(四)畜牧业养殖低速增长,畜禽产品价格稳中走高

2018年随着全市畜禽养殖产业结构的不断调整,养殖业转型升级的不断深入,在环保压力,养殖成本,市场变化等不利因素的影响下,全市规模化、标准化、科学化养殖成果逐渐显现,养殖利润处在合理区间,特别是各县区大力发展养殖,助力脱贫攻坚,全市畜牧业生产运行总体平稳,畜禽产品市场供应充足,畜牧产业持续、健康、稳步发展。全市畜牧业实现产值130.56亿元,同比增长1.7%,实现增加值71.36亿元,同比增长1.7%,占农林牧渔业增加值的29.6%,畜牧业整体进入较为平缓的发展阶段。

1.生猪养殖低谷徘徊。鉴于本年度生猪价格一直较低,甚至一度跌破养殖成本,养殖户普遍信心不足,加之年底受非洲猪瘟侵袭,全市对生猪养殖行业进行严格整改,大批生猪被扑杀、无害化处理,养殖户遭受重创,补栏速度明显放缓,2018年全市生猪出栏89.54万头,同比下降1.1%;存栏101.71万头,同比下降1.5%;猪肉产量6.48万吨,同比下降3.6%。同时猪瘟也对猪肉价格造成明显影响,根据市畜牧局价格监测数据显示,2018年全市活猪平均价格12.79元/公斤,同比下降16.3%;猪肉平均价格22.12元/公斤,同比下降13.5%,生猪生产进入下行周期。

2.牛、羊养殖形势稳中向好。全市牛存栏17.89万头,同比下降1.1%,羊存栏561.48万只,同比下降0.1%;牛出栏6.11万头,同比下降0.4%,羊出栏341.18万只,同比下降2.3%;牛肉产量0.81万吨,同比增长0.8%,羊肉产量5.05万吨,同比增长0.04%。牛肉价格稳定,羊肉价格持续攀升,市畜牧局价格监测数据显示,2018年全市活牛平均价格24.80元/公斤,同比增长14.8%;牛肉平均价格56.32元/公斤,同比增长11.6%;活山羊平均价格31.61元/公斤,同比增长28.63%;山羊肉平均价格64.25元/公斤,同比增长22.68%;市场价格涨幅明显,牛羊生产稳中向好。

3.活家禽存栏稳定,出栏及产量增长。全市活家禽存栏764.86万只,同比下降0.5%;其中蛋禽存栏667.31万只,同比增长1.2%。出栏活家禽343.78万只,同比增长8.7%;禽肉产量0.52万吨,同比增长9.5%;禽蛋产量6.86万吨,同比增长8.6%;奶类产量6.66万吨,同比增长3.42%。市畜牧局价格监测数据显示,2018年全市活鸡平均价格13.18元/公斤,同比增长29.0%;白条鸡平均价格19.31元/公斤,同比增长2.6%,鸡蛋平均价格9.45元/公斤,同比增长20.8%。

二、机械化程度低、效益不稳定制约第一产业发展

(一)传统种植业“后继无人”。近两年,全市的部分县区逐步推行了土地流转、农业合作社、村集体化组织合作等形式的农业生产方式,有效提高了种植业的机械化、标准化;但全市在农业生产过程中,依然呈现田间管理复杂,机械化程度较低的现状。而且目前留在农村务农的多是年龄偏大的人员,青壮劳动力都流向城市,不愿从事农业生产,“谁来种地”成为新的难题,农耕劳作出现“后继无人”的现象。

(二)园林水果产业后续链条缺失。果业是全市种植业不可或缺的部分,是富农、惠农、实现脱贫的重要抓手之一,各级政府高度重视果业生产,从资金、技术等多角度大力支持果业发展。但目前大部分专项基金用于标准化基地建设,产业后续建设缺乏,贮藏库、防雹网、加工营销等环节相对滞后,制约园林水果产业可持续发展。

(三)生猪养殖成本增加,利润空间进一步挤压。市畜牧局价格监测数据显示,2018年全市活猪平均价格12.79元/公斤,同比下降16.6%,猪肉平均价格22.12元/公斤,同比下降13.48%,价格持续低谷徘徊,利润回报率低;加之受原材料价格上涨的影响,饲料价格一路水涨船高,进一步挤压了养殖户的获利空间,市畜牧局价格监测数据显示,企业饲料用玉米平均进厂价格1.84元/公斤,同比上涨11.7%;豆粕平均进厂价格3.47元/公斤,同比上涨1.0%;小麦麸皮平均进厂价格1.72元/公斤,同比上涨5.9%,特别是在非洲猪瘟疫情的影响之下,猪肉价格上涨困难,随着成本的增加,生猪养殖户压力进一步加大。

(四)农产品加工业滞后。全市现有市级以上农业产业化重点龙头企业318户,加工类企业占到72.5%,整体呈现出同类企业多、同质品牌多、粗放加工多、大路产品多、精深加工少、名优产品少等共同特点,产成品市场竞争力较低,难以形成品牌效益,经济收益不稳定。

三、优化种植结构、加强疫情监管,促进第一产业稳步发展

(一)以实施乡村振兴战略为契机,以发展经济增加农民收入为核心,立足村情实际,着力引进新品种、新技术,推广规模化、科技化种植、养殖,提高农产品质量,大力支持全市特色农产品的发展,适当引导发展小杂粮、经济作物、中药材的规模种植,提高农民收益。同时,加大对农业及农业从业人员的优惠奖励政策,吸引有文化、懂技术的青壮劳力从事农业生产,保障种植业可持续发展。

(二)积极引导种植结构调整,适度规模发展经济作物。近两年,全市农业生产逐步调整种植结构,经济作物、设施蔬菜种植规模逐年增加,园林水果品种丰富,结构优化,多个规模化种植园建成、挂果,经济效益显著。但农产品一直存在价格波动较大、跟风种植等特点,各级政府应加强市场信息服务,深入研究农产品价格起伏较大的原因以及农产品流通状况,制定有效措施,应对不利影响,引导农民适度规模发展,防止盲目种植生产,规避农产品滞销风险。

(三)加大动物疫情监管,畜牧业健康发展。虽然非洲猪瘟疫在全市范围内得到有效控制,但畜禽主管部门仍要切实强化应急准备和疫情处置,未雨绸缪,从预案、技术、人员、物资等方面提早做好各项应急准备;加强对养殖户培训,提高养殖户畜禽疫病的自我防范能力,加大疫情对人无害的宣讲力度,化解消费者的顾虑,营造放心、安全的畜产品经营市场,提高养殖户饲养信心,保障供应的同时提高收益。

(四)鼓励支持农产品精深加工,提高“品牌”效应。针对全市农产品加工业粗放加工多、精深加工少、名优产品少等特点,帮助和扶持农产品加工企业进一步扩大规模,提高技术水平,整合、建立起精深加工产业链,促进加工、销售向标准化、精细化发展。同时加大榆林农产品区域公用品牌宣传推广力度,培育一批具有较强竞争力的企业品牌和产品品牌。