一季度,在陕西煤炭建设公司和陕建十四公司等企业的带动下,铜川市建筑业高点起步。实现增加值3.54亿元,占GDP的5.4%,比重较上年同期提升0.9个百分点;现价同比增长24.2%,增速较上年同期提升10.2个百分点。对全市经济的贡献率9.6%,拉动全市经济增长0.7个百分点。

一、建筑业运行特点

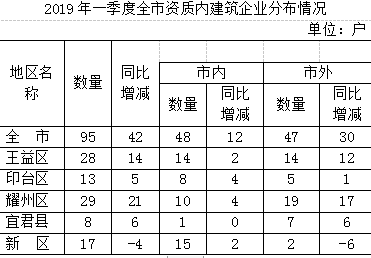

(一)企业数量增加、市外企业明显增多

一季度,全市资质内建筑企业95户,同比增加42户。其中,市内建筑企业48户,增加12户;市外建筑企业47户,增加30户。

从资质等级看,市内企业中一级资质3户,二、三级资质企业分别有18和27户;其中,一级增加1家,二、三级建筑企业分别增加1和10户。

(二)产值快速增长、市外产值比重提升

一季度,全市建筑业总产值13.16亿元,同比增长90.2%,同比提升96个百分点。其中,市内产值6.93亿元,占全市建筑业产值的52.7%,比重较上年同期提升28.8个百分点;同比增长22.8%,增速较上年同期提升7.4个百分点。市外产值6.23亿元,占全市建筑业产值的47.3%,比重较上年同期提升28.8个百分点;同比增长3倍多,增速较上年同期大幅提升。市内产值快速增长主要得益于陕西煤炭建设公司在陕北承揽多个工程、陕建十四公司业务增多等因素,市外产值大幅增加主要得益于中铁建大桥局集团第三工程有限公司承建、福建省华远建工集团有限公司、福建省闵楚建设工程有限公司等新增建筑企业在铜施工工程产值较大。

(三)签订合同额快速增长、上年结转合同额居多

一季度,市内建筑企业共签订合同额58.96亿元,同比增长19.2%。其中:本年新签合同额12.48亿元,同比增长11.8%,上年结转合同额46.48亿元,同比增长21.3%,分别占全部合同额的21.2%和78.8%。

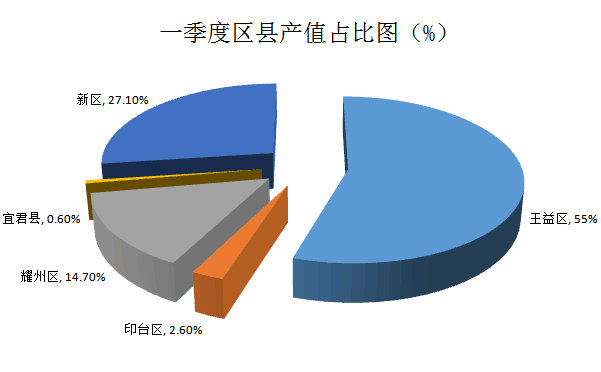

(四)区县差异明显、王益区产值占比过半

一季度,全市建筑业产值中,王益区3.81亿元,同比增长136.9%;印台区0.18亿元,同比下降42.5%;耀州区1.02亿元,同比下降35.5%;新区1.88亿元,同比下降10.3%;宜君县0.04亿元,同比下降10.4%。从占比看,王益区产值比重达55%,其余四个区县占45%。

二、应关注的问题

(一)大企业少,小企业多。从一季度产值看,陕西铜川煤矿建设有限公司、陕西建工十四建设有限公司、陕西煤化机电安装有限公司、铜川市第二建筑工程有限公司等4户企业完成产值占到全市的59.7%。其余44户企业完成产值占全市的40.3%,其中6家无工程。意味着8.3%的企业完成全市近六成的建筑业产值,其余91.7%的企业才总共完成全市四成产值,显示出市内建筑企业中大企业少,多数建筑企业规模小、实力弱。

(二)效益情况不佳。一季度,市内建筑业企业中亏损29户,亏损额0.25亿元;营利19户,实现利润0.11亿元。从企业看,铜川易园源电力工程有限公司、铜川市第五建筑工程有限责任公司、铜川市大源煤矿机电设备安装有限责任公司亏损较大,亏损额占全市的80%。亏损的主要原因是企业规模小,垫资较多。

(三)企业生产经营资金不足。近年来企业不同程度存在建设单位拖欠工程款现象,建筑企业垫资施工,应收账款普遍居高不下,一定程度上造成企业资金链运行不畅,资金运转困难;部分企业依靠银行贷款解决流动资金问题,企业融资成本高,影响工程进度。

三、几点建议

(一)重扶持提资质。按照全市做大建筑企业集团的发展思路,强化与陕建集团、西安建工集团等大企业的合作,围绕主业专业化、产业多元化等,加大对陕建十四建公司、铜川二建、陕煤建司、铜建集团等企业的政策和资金扶持力度,加强业务指导,助推企业发展壮大,实现全市特级资质建筑企业的零突破。以资产为纽带,通过兼并重组、内引外联等方式,整合市内小建筑企业,集中优势资源,做精主业、延伸产业链,打造建筑行业的“领军企业”,带动行业规模不断跃升。

(二)拓市场提效益。鼓励市内企业积极参与全市商业航天城系列项目、标准化厂房、生物医药等项目的建设,扩展市场业务,促进企业发展,提升经济效益。对市内企业拓展市外建筑市场成效明显的,加大政策和资金倾斜和支持力度,激励更多市内建筑企业“走出去”扩展市场。加大对财政预算资金类投资项目拖欠资金的清欠力度,切实缓解企业资金压力,改善企业经营效益情况。

(三)强管理重规范。一是从企业外部看,建立全市建筑工程领域信息平台,构建从项目立项、招标开标、开工建设、施工进度、竣工投运等全环节的信息发布机制,营造公开、公正、透明的市场氛围;严查围标、串标等恶意竞争行为,充分运用建筑领域企业“红黑榜”监管机制,扶优驱劣,进一步规范市场发展、提升行业水平。二是从企业内部看,围绕开源节流、提质增效这一目标,统筹人员、资金、原料等因素,强化成本控制和安全风险意识,严格预算管理,完善激励机制,不断提升企业管理水平。