2018年以来,西安市上下在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下,深入贯彻落实党的十九大精神,坚持新发展理念,紧扣“聚焦三六九,振兴大西安”奋斗目标,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,锐意进取、攻坚克难,全市经济运行稳中有进,质效提升,发展要素加速集聚、新动能加速形成、开放水平加速提高、高质量发展加速推进、经济地位作用加速提升。

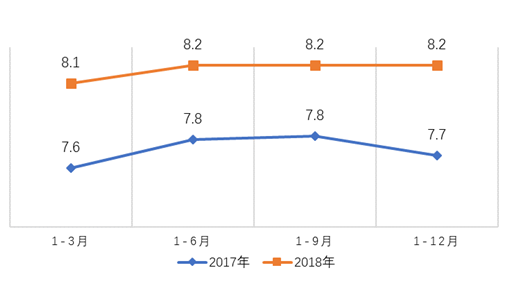

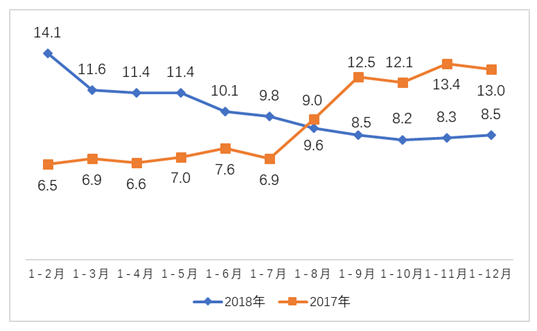

初步核算,2018年全市实现生产总值8349.86亿元,按可比价格计算,同比增长8.2%,较上年提高0.5个百分点,高于全国1.6个百分点,低于全省0.1个百分点,增速在副省级城市居第一位,经济总量挺进全国城市20强。分产业看,第一产业增加值258.82亿元,增长3.3%;第二产业增加值2925.61亿元,增长8.5%;第三产业增加值5165.43亿元,增长8.3%。

2017年以来生产总值增速(%)

三次产业结构调整为3.1:35.0:61.9,与上年相比,二、三产业占比提升。第二产业经济增长稳定器的作用加强,其对经济增长的贡献率升至37.5%,较上年提高10.3个百分点;服务业对经济增长的贡献达到61.1%。非公经济增加值占比53.4%,较上年提高0.4个百分点。

一、基本情况

(一)生产增长有稳有进

农业生产总体平稳。农林牧渔业增加值增长3.5%,较上年回落1.3个百分点。主要农产品产量稳定。粮食产量142.14万吨,同比增长1.6%;水果产量89.15万吨,下降0.7%;蔬菜产量373.69万吨,增长5.3%;畜牧业受政策及疫情影响,生猪养殖效益趋低。存栏、出栏有所减少,生猪存栏31.29万头,下降6.8%;出栏45.93万头,下降6.0%。

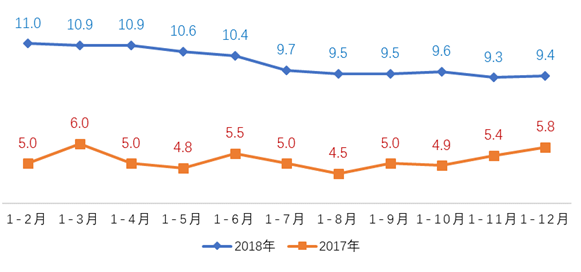

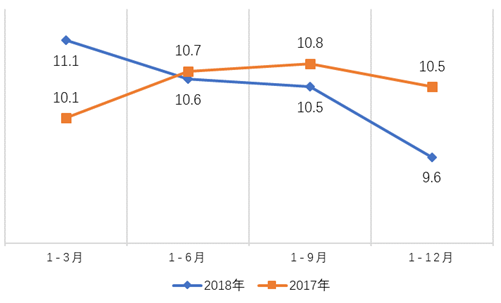

工业增长稳定回升。工业生产整体好于去年。全年规模以上工业增加值同比增长9.4%,较上年提高3.6个百分点,较前三季度微落0.1个百分点。

2017年以来规模以上工业增加值增速(%)

从轻重看,重工业增加值增长快于轻工业。全年重工业增加值同比增长9.6%,轻工业增长8.4%。

从规模看,小型企业产值增速快于大中型企业,且高于全市产值增速。全年小型企业增长15.9%,大中型企业增长10.6%,较上年分别提高15.3和2.5个百分点。8家过百亿企业产值增长6.9%,与前三季度相比“四升四回落”。

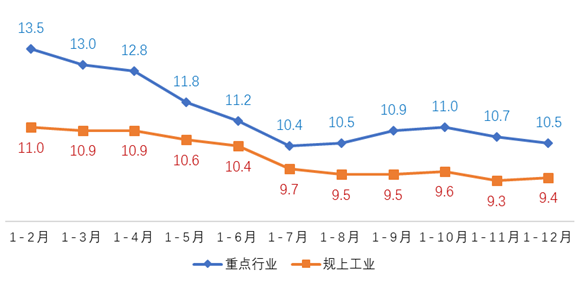

从行业看,行业增长面较好,36个大类行业中,27个行业增加值实现正增长,合计增加值占全市的97.8%,14个行业增速高于全市水平。10大重点行业增加值合计同比增长10.5%,较前三季度回落0.4个百分点,高于全市增速1.1个百分点,对规上工业贡献率达到83.0%。

2018年十大重点行业增加值增速(%)

建筑业生产稳中有升。建筑业增加值1073.12亿元,同比增长7.9%,较上年、前三季度分别提高2.6和1.0个百分点。四季度以来,本年新开工项目个数、5千万及以上施工项目个数降幅收窄,年内建安价格指数涨幅逐季回落,建筑业生产保持平稳。

服务业走势稳中有进。规模以上服务业企业营业收入累计增速保持两位数增长。1-12月,规模以上服务业实现营业收入2465.35亿元,同比增长17.1%。居民服务、修理和其他服务业,科学研究和技术服务业,文化、体育和娱乐业增长较快。大力挖掘旅游资源文化属性,“西安最中国”“唐都长安1400年”等系列活动带旺旅游市场,西安获评2018《中国国家旅游》年度最佳文化旅游目的地。全年全市接待海内外游客24738.75万人次,增长36.7%,较上年提高16.2个百分点;旅游业总收入2554.81亿元,增长56.4%,创历史新高;在旅游市场火热催动下商贸业四行业连续10个月保持两位数增长。

2018年规上服务业营业收入增速(%)

(二)需求增长有快有升

投资增长高位稳走。2018年,全市固定资产投资持续保持较高增长水平,增速基本稳定在8%以上。全年全社会固定资产投资同比增长8.4%,其中固定资产投资(不含农户)增长8.5%,与前三季度持平。

2017年以来固定资产投资(不含农户)增速(%)

消费市场平稳增长。社会消费品零售总额连续7个季度保持两位数增长,全年略有回落,增长9.6%,较前三季度和上年均回落0.9个百分点。全年限额以上消费品零售额2973.14亿元,同比增长9.3%,较上年回落0.6个百分点;其中,乡村消费活力充沛,年内增速均在25%以上,全年乡村消费品零售额增长27.5%,城镇消费品零售额增长9.3%。

2017年以来社会消费品零售总额增速(%)

外贸增长持续领先。大力发展“三个经济”的成效显著,对外开放量提质升,打造内陆型开放新高地步伐加快。全市进出口总值首破三千亿,达到3303.87亿元;增长29.6%,连续11个月位列副省级城市第一;其中出口1957.49亿元,增长26.1%;进口1346.38亿元,增长35.0%,贸易顺差611.11亿元。

(三)运行环境总体稳定

就业形势平稳。截至12月末,城镇新增就业14.39万人,超额完成省考、市考目标任务。城镇登记失业率为3.26%。63家重点监测单位从业人员为19.14万人,同比增加0.68万人,增长3.7%。

物价涨幅趋缓。全年居民消费价格(CPI)累计上涨1.9%,涨幅较前三季度提高0.1个百分点。工业生产者出厂价格(PPI)累计上涨1.1%,涨幅收窄0.1个百分点;工业生产者购进价格(IPI)累计上涨2.7%,涨幅收窄0.6个百分点。

资金投放稳定。截至12月末,金融机构人民币存款余额20948.18亿元,同比增长4.5%,较年初新增900.57亿元,同比少增73.08亿元。全市金融机构人民币贷款余额19729.82亿元,增长16.4%,较年初新增2753.92亿元,同比多增1081.75亿元。

二、运行特点

新时代大西安“三步走”战略按下“快进键”。紧盯“三个年”部署安排,强力推进招商引资,持续升级“三大新政”,着力改善营商环境,不断激发“双创”动能,大力发展“三个经济”,积极塑造城市形象……通过一年来的努力,全市经济运行呈现“五个加速”显著特征。

(一)发展要素加速聚集

人力资源持续增加。“花开蝶自来”——全市户籍政策不断优化升级,人才体制机制创新,惜才育才环境改善,“抢”得来人也留住了心,大西安正焕发出强大的“吸引力”。全年迁入的新西安人接近80万,其中,博士以上1253人,硕士研究生26762人,本科生237543人;人才引进32126人,学历落户和人才引进占总迁入人口的63.5%。

市场主体持续增长。“筑巢引凤栖”——“放管服”改革持续深化,大西安的市场活跃度明显增强,新登记市场主体井喷式增长。全年新登记市场主体达到54.30万户,同比增长91.7%。累计市场主体超过148万户。12月末,“五上”单位7350户,比年初净增736户。

贷款增速持续提高。资本的逐利性决定了资本必然向发展预期更好、发展机遇更多的地区流动,全市近两年来各项举措带来的成效,促进资金“虹吸效应”显现。12月末,金融机构人民币贷款余额增长16.4%,创2016年3月以来新高。

(二)增长新动能加速形成

产业动能高端化。产业加速迈向中高端,规模以上战略性新兴产业产值占规上工业总产值比重达39.8%,同比提高0.6个百分点。先进装备制造行业成长较快,占比最大的计算机、通信和其他电子设备制造业增加值增长14.8%,对全市规上工业贡献率达到32.4%;铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、电气机械和器材制造业增加值分别增长11.7%和10.5%,均高于全市增长水平。工业产品呈现附加值高、环保节能、智能化、数字化、集成化等特点,新产品不断涌现,产量实现较快增长。智能电视从无到有,光电子器件产量增长3.3倍、锂离子电池增长2.0倍、新能源汽车增长70.0%、光纤增长51.3%。现代服务业增长势头迅猛。1-11月,体育产业、文化产业、健康服务业、科技服务业、“新服务”企业等保持良好的增长势头,营业收入增速均保持在20%以上。

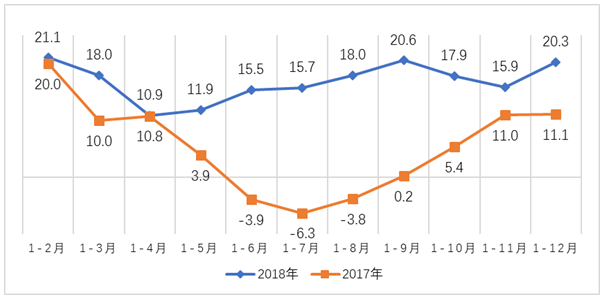

投资动能快转换。吉利、阿里巴巴、腾讯、亚马逊等重大项目签约落户西安,以制造业为代表的产业投资进一步加快。2018年以来,工业投资增速扭负为正,连续10个月保持20%以上增长。三星、吉利、爱生无人机等项目拉动全年工业投资增长28.7%。其中,制造业投资增长31.8%。高技术制造业投资占工业投资比重超过四成,比上年提高11.5个百分点;增长68.7%,连续8个月增速都在50%以上。民间投资增长20.3%,较上年提高9.2个百分点。

2017年以来民间投资增速(%)

消费动能正升级。在旅游、城市宣传带动下,积极推动消费升级,提升消费供给水平。新需求催生了新业态、新模式,商圈建设加快提档升级,全市消费彰显出品质与个性。定位生鲜快配的盒马鲜生、7fresh超市,锁定全方位休闲娱乐的SKP、大悦城等商业综合体,以及品牌咖啡及连锁便利店,都增加了城市的时尚与便捷。网上零售额占限额以上消费品零售额的比重升至11.5%,同比提高3.2个百分点;增长33.7%,快于限额以上消费品零售额增速24.4个百分点。

科创动能再增进。大众创业万众创新蔚然成风,创新成果不断涌现,硬科技之都成为西安鲜明的城市新IP,中国科学院西安科学园成为西安科研新高地。科研主体增多。截至12月末,国家级高新技术企业达到2139家,累计已建成各类众创载体1156个、入孵企业4.1万家,就业人数超过40万人。科创成果增多。全年发明专利申请量26675件,发明专利授权量8096件,技术合同成交额1030亿元,同比增长21%。

(三)开放水平加速提高

高质量建设自由贸易试验区,其中“铁路运输方式舱单归并新模式”在全国复制推广。“长安号”国际货运班列已开行1235列,开行数量、货运总量、重载率居全国第一。成功获批临空经济示范区和跨境电商综合试验区,西安机场获批行使“第五航权”。全市进出口总值首破三千亿,达到3303.87亿元;保持29.6%的快速增长,连续11个月位列副省级城市第一。

(四)高质量发展加速推进

积极补短板、优结构、促转型,高质量发展良好起步。

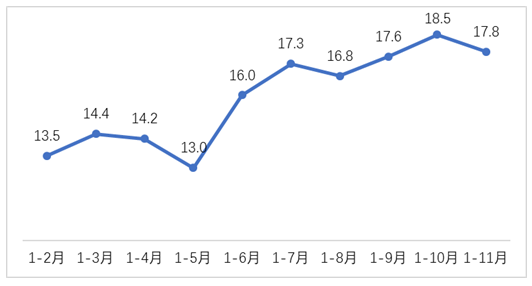

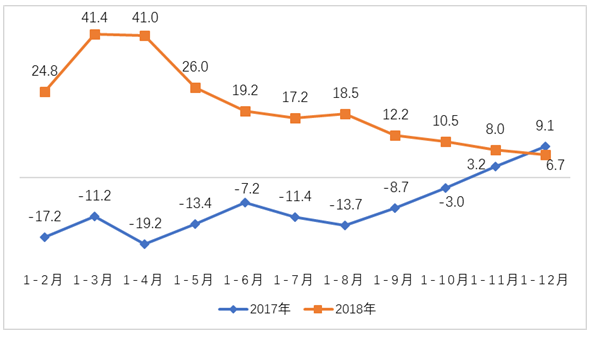

质量效益持续改善。企业效益趋稳。自2017年11月以来,规模以上工业企业利润增速扭负为正,实现快速增长。1-12月,规模以上工业企业利润总额增长6.7%,较1-11月回落1.3个百分点。企业亏损面为21.7%,同比下降3.1个百分点。

2018年规上工业企业利润总额增速(%)

财税占比提高。税收占一般公共预算收入比重达81.3%,较上年提高12.7个百分点;税收增长24.0%,连续2年位列副省级城市第一。

绿色发展取得成效。坚持绿色可持续发展,将绿水青山作为永续发展的根基,严格划定生态保护红线。坚决彻底整治秦岭北麓违建别墅、重拳治理黑臭水体、加大散乱污治理力度。深入开展“五路”两侧增绿美化和“美丽西安·绿色家园”行动,居民生活环境改善,扫除污染黑、增色生态绿。空气质量改善幅度全省第一,全年空气质量优良天数达188天,比上年增加8天;主要污染物浓度降低。能源利用率进一步提高。规模以上工业综合能源消费量下降3.4%,降幅较上年扩大1.3个百分点。

(五)经济地位作用加速提升

全面加快国家中心城市建设,西安在关中平原城市群的“领头雁”作用进一步凸显,在全省的经济聚集度加速攀升。2018年西安GDP跨上8000千亿台阶,达到8349.86亿元,占全省的比重升至34.2%,较上年提高0.1个百分点,创14年来新高。GDP、规模以上工业增加值、工业投资、进出口总值、税收收入等多项指标增速位居副省级城市前列。

三、主要问题及后期预判

成绩有目共睹,问题不可小觑。实体经济面临较多困难。中美贸易摩擦、环保治理趋严,部分企业生产下滑甚至停产、减产、销售减退;光伏产业新政,使太阳能光伏产业增速回落较多;原材料、劳动力、环保等成本上涨对企业控成本带来压力;楼市供需矛盾未能有效缓解;面向生活性服务以及生产性服务需求的优质服务产品比较欠缺。

从外部环境看,国际经济政治格局面临重大调整、贸易保护主义加剧、全球经济调整风险加大。联合国发布《2018年世界经济形势与展望》报告预计2019年全球经济增长3.0%左右,下行风险增加。从全国全省看,2018年全国GDP、规模以上工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额增速较2017年全线回落,各类机构预计2019年全国GDP增长目标将会下调。全省“两升两落”,GDP、规上工业增加值回升,固定资产投资、社会消费品零售总额回落。市场预期及部分先行指标表现亦有所回落,12月全国PMI为49.4%,已低于临界点。因此,在外部经济环境稳中有变,变中有忧的大势下,全市后期经济下行压力明显加大。

总的来看,2018年经济保持总体平稳、稳中向好态势,推动经济高质量发展的环境不断优化、要素不断聚集,基础不断加固,经济增长的势头更强、潜力更足、韧性更好。但也要关注外部环境的不确定性以及制约经济发展的不平衡不充分的问题。牢牢把握“六稳”要求,坚持创新开放、转型升级、提质增效,做实产业、做优消费,不断增强发展内生动力和活力,确保全市经济平稳、健康、高质量发展。