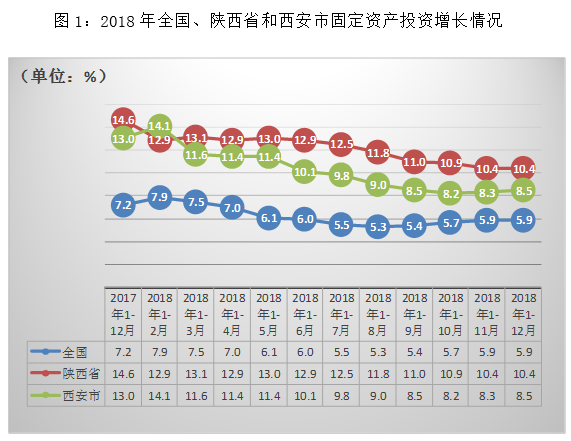

2018年以来,西安市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕“追赶超越”和“五个扎实”要求,持续优化投资结构,特别是围绕扩大工业投资、推动产业聚集、促进转型升级等方面,精准聚焦补短板的主攻方向,从追量到谋变到求质,产业蝶变升级。2018年,全市固定资产投资(不含农户)同比增长8.5%,增速高于全国2.6个百分点,低于全省1.5个百分点,全年呈现前高后缓运行稳的良好态势,成为推动全市经济高质量发展的重要支撑。

一、提质增效,高质量运行亮点多

一是三次产业呈现新格局。2018年,第一产业投资增长20.8%,较上年提高18.5个百分点;第二产业投资增长28.6%,较上年提高38.8个百分点;第三产业投资增长5.4%,较上年回落13.2个百分点,呈现一、二产业投资加速三产放缓趋势。三次产业投资结构比为0.8:15.2:84.0,与上年0.8:12.6:86.4相比,呈现一产稳二产升三产回落的新格局。

二是民间投资“新升级”快速增长。在一系列政策和市场力量的共同作用下,民间资金“脱实向虚”的情况得到缓解。西安市民间投资呈现可喜的增长态势,同比增长20.3%,较上年提高9.2个百分点,增速高于全国11.6个百分点。民间投资拉动全部固定资产投资增长8.4个百分点,是支撑固定资产投资增长的主要因素。民间投资的增长主要由房地产业民间投资、制造业民间投资和交通运输、仓储和邮政业民间投资、水利、环境和公共设施管理业民间投资带动,四大行业分别增长19.2%、21.5%、58.1%和26.4%,分别拉动民间投资增速13.1、3.0、1.0和0.9个百分点。

三是工业投资“新引擎”作用渐显。2018年,随着工业补短板各项举措实施、供给侧结构性改革深入推进,西安市工业经济在转型升级、动力转换中保持了平稳高速发展,为“十三五”工业高质量发展开好头、起好步。工业投资增速由2017年的-10.6%强劲反弹,结束了2015年以来连续3年负增长局面,并连续10个月保持20.0%以上的高速增长态势。西安工业发展新引擎、新动能增长潜力和推动作用再次显现。

四是文化产业“新推动”贡献突出。2018年,西安市扎实做好《关于补短板加快西安文化产业发展的若干政策》的落地兑现,持续推进“西安年·最中国”活动,全市文化产业投资增长35.3%,高出固定资产投资增速26.8个百分点,拉动固定资产投资增长1.9个百分点。文化娱乐休闲服务业投资占文化产业的53.4%,增长39.4%,是文化产业投资快速增长的主要推动力。

五是高新技术产业“新动能”领跑经济。高新技术产业作为“3+1”万亿级大产业的首要组成,已成为西安市经济发展的重要支柱。2018年,全市高新技术产业投资增长39.2%,较上年提高54.1个百分点,拉动固定资产投资2.7个百分点。

二、创新驱动,新旧动能转换快

随着“中国制造2025”的加快推进以及企业技术改造实施意见进一步落实,全市装备制造业再创佳绩。2018年,三星二期、吉利、乐叶光伏、爱生无人机等项目扩大投资和加速发展,装备制造业投资增长31.8%,较上年提高27.7个百分点,占工业投资的80.6%,对工业投资增长的贡献率达87.2%,为西安市工业发展注入新鲜的血液和活力。

一是汽车产业投资再提升。2018年是西安“新能源汽车”爆发的一年,也是“新能源汽车之都”成型的一年。2017年底,西安首批新能源汽车专用车牌正式发出,2018年有宝能新能源汽车生产基地在西咸新区开工建设和启迪桑德新能源商用车生产制造项目签约落户航空基地,目前西安已形成拥有陕汽、西安金龙、比亚迪、吉利、宝能等汽车品牌的新能源汽车生产基地,正在形成集聚效应。2018年12月10日,国家发展改革委发布了《汽车产业投资管理规定》,再次为西安市聚集更多汽车及相关配套产业发展提供了良好契机。2018年,汽车产业投资增长60.4%,较上年提高50.3百分点,高出全市固定资产投资增速51.9个百分点。其中,新能源汽车投资较上年增长14.7倍,占汽车产业的55.2%。

二是工业技改投资稳增长。近年来,围绕高端制造、智能制造、绿色制造、精品制造、服务型制造“五大制造”方向,运用新技术、新业态、新模式,西安市大力推动传统制造业转型升级。2018年,工业技改投资增长25.5%,全年保持两位数增长态势,对工业投资的贡献率为18.3%。其中,工业技改民间投资增长102.2%,较上年提高107.8个百分点。

三、补短板惠民生,人民生活幸福指数高

2018年,西安市加大力度补齐民生领域短板。在卫生、基础设施、文化体育和娱乐等领域增加投资,带来良好的社会效益。一是奋力补短板,解决看病难。始终坚持以群众需求为导向,深入推进医疗改革,加大医疗卫生行业投资力度,全市卫生行业投资增长156.1%,较上年提高1.5倍。尤其陕西德尚医院、秦汉新城中心医院和泾阳永安医院等项目投资力度空前,全年完成投资额占全部卫生行业的28.3%;二是发力补短板,宜居惠民生。2018年,西安市按照省委、省政府的部署和要求,积极推进民生基础设施补短板建设工作,地铁四号线投入运营,地铁六号线、九号线投资持续加快,增长达到89.0%和124.7%;“散乱污”整治有序推进,同时一批市政道路建设项目、地下管廊、输气管道等市政设施开建或投用,城市“生态+”效应日益显现。三是着力补短板,抓好文化体育娱乐设施建设。随着第十四届全国运动会的临近,积极创建国家级体育运动场馆,提升市民生活幸福指数和城市宜居程度,西安奥体中心、丝绸之路风情城和高陵区文体中心等文化体育硬件设施建设加快进度,带动全市体育行业投资增长228.1%,娱乐业增长181.4%,分别较上年提高5.5个百分点和117.4个百分点。

四、快速增长,制约因素仍需关注

一是“三大板块”支撑不足。亿元以上大项目带动作用不强。2018年,西安市本年施工建设项目3270个,增长16.7%,较上年回落37.5个百分点。其中,亿元以上施工项目1708个,增长2.1%,较上年回落23.7个百分点,施工项目支撑不足,大项目带动作用不强,将制约西安市固定资产投资增长后劲。基础设施投资拉动力减弱。2018年,基础设施投资增长8.3%,较上年回落32.1个百分点,对全市固定资产投资的拉动率由上年的11.1%回落至2.5%,回落8.6个百分点。房地产开发投资支撑力度不够。2018年,房地产开发投资增长7.9%,较上年回落7.1个百分点,拉动全市固定资产投资增长3.0个百分点,较上年回落1.6个百分点。

二是区域发展不平衡。分区域看,蓝田县和国际港务区投资增长领跑全市。十三个区县中,蓝田县固定资产投资增长24.3%,高于全市15.9个百分点,居区县第一位,高出增速最低的区域71.1个百分点,差距较上年扩大18.8个百分点。开发区中,国际港务区固定资产投资增长17.7%,高于全市9.2个百分点,位列开发区第一位,高出增速最低的区域17.6个百分点,最高与最低之间的差距较上年缩小0.3个百分点。

三是工业技改投资占比不高。随着制造业拥抱互联网,数字化、网络化、智能化趋势日益明显,全面实施技术改造焕新计划是企业发展的永恒主题。从企业可持续发展的角度看,技术改造和更新能带来产品质量和效能的提升。从经济增长的角度看,持续推进技术改造,扩大有效投入,有利于促进工业稳增长,夯实实体经济之基础。2018年,工业技改项目464个,占全部工业项目的49.7%。工业企业技改造投资占工业投资的20.0%,项目数量占比一半,但投资占比仅为五分之一,尚难起到支撑工业投资持续增长作用,西安市对传统产业的更新改造仍需加大投入力度。

五、多措并举,增强投资后劲

一是抓项目促投资。要强化精准招商,围绕西安产业链建设,以大项目带动产业链纵深发展的理念,紧盯前沿科技,拓展先进制造业及新兴产业发展,全力招大引强。要强化项目落地。各部门在项目推进上主动作为,加强协作和氛围营造,通过各种渠道宣传报道,合力破解项目落地难题,形成以商招商的良性循环,助项目尽快落地。要强化项目入库。紧盯集中开工项目、重点项目和PPP项目,提前做好项目入库资料收集准备工作,及时跟踪监测项目进展情况,主动协调,当好服务企业的“店小二”,确保项目快开工、早入库、实产出,切实做到应统尽统。

二是抓基础促投资。加大对基础设施项目的支持力度,特别是重点项目,如地铁、综合管廊以及国道、省道类项目、农村基础设施和生态环境改善类项目。要从政策上、资金上、环保上及原材料供应上给予重点倾斜,在提升西安市营商环境和改善人居环境的同时扩大有效投资,为全市固定资产投资稳增长做出贡献。

三是抓民营稳投资。要巩固西安市民间投资持续向好的势头,加大政策支持力度,破除民间资本市场进入障碍,拓展民营企业进一步增长空间,引导民间投资提质增效,更多向战略性新兴产业倾斜,提升民营企业发展活力与盈利水平。