我国是世界上人口老龄化程度比较高的国家之一,老年人口基数大,老龄化加快,应对人口老龄化已成为各级政府的一项重大任务。2017年末,全市65岁以上老年人口达107.42万人,占总人口比重达11.17%。随着全市人口老龄化程度持续加深,“银发浪潮”来袭,满足数量庞大的老年群众多方面需求、妥善解决人口老龄化带来的社会问题,事关发展全局,事关百姓福祉,需要我们下大气力来应对。

一、西安市人口老龄化现状

(一)老龄化程度逐年提高,全面进入老年型社会

人口老龄化在国际上的界定标准是当一个国家或地区60岁以上老年人口占人口总数的10%,或者65岁以上老年人口占人口总数的7%,即意味着这个国家或地区的人口处于老龄化社会。

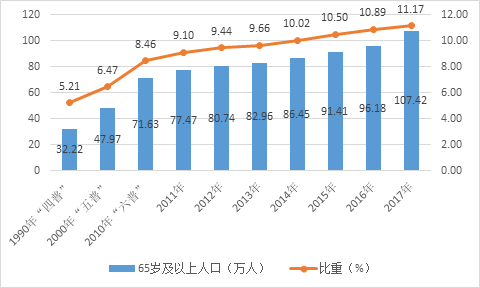

自1990年以来,全市老龄化人口不断增多,于2010年进入老年型社会。2010年“六普”资料显示,西安市老年人口(65岁及以上)为71.63万人,比2000年“五普”增加了23.66万人,增长了49.33%,占总人口的比重为8.46%,比“五普”提高了1.99个百分点。

2010-2017年,全市老年人口总量持续攀升,65岁及以上人口比重均不断上升,人口老龄化进程加速。2017年,西安市老年人口为107.42万人,较2010年“六普”增加35.79万人,年均增长5.11万人;65岁及以上人口比重为11.17%,较2010年“六普”提高2.71个百分点。

图1:西安市65岁及以上人口变化情况

国际上通常根据一个国家或地区的少年儿童(0-14岁)、老年人(65岁及以上)在总人口所占比重,人口老少比(以少儿为100)和年龄中位数来把人口年龄结构划分成年轻型、成年型和老年型(划分标准见表1)。

2000年,西安市的人口年龄结构为成年型向老年型过渡。2010年,从少儿人口占总人口12.89%的比例,老年人口占8.46%的比例,老少比65.64%以及人口年龄中位数34.63岁的具体情况来看,西安市人口年龄结构已经达到老年型。2017年,少儿人口占比13.63%,老年人口占比11.17%,老少比81.98%,人口老龄化的加快预示着社会用于供养老年人的费用增多,人口老龄化将给西安市经济增长、社会福利、卫生保健和社会保障体系带来严峻挑战。

(二)老龄化地域差距明显,城三区程度最高

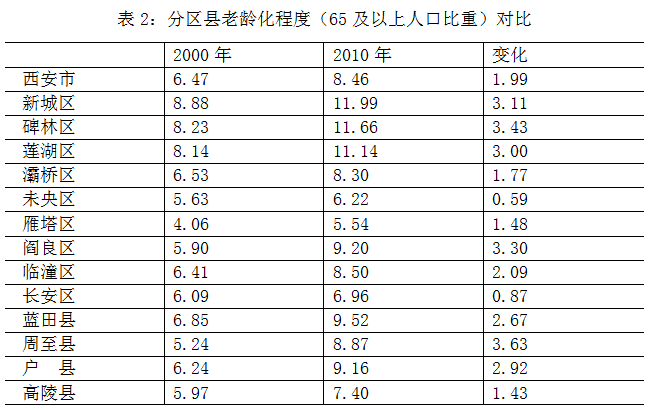

由于经济条件、生育水平等方面的差别,使得各地人口老龄化程度也不等同。第六次人口普查资料显示,全市分区县人口老龄化程度差异较大。新城区老龄化程度最高,为11.99%,雁塔区老龄化程度最低,为5.54%,前者比后者高6.45个百分点;城三区(新城区、碑林区、莲湖区)的老龄化比重排在前三位,均超过11%,这三个区中老社区较多,西安本地居民较多,因为老龄人口相对较多;雁塔区、未央区、长安区老龄化程度排在后三位,且均低于7%,这与这三个地区高校较多,年轻人较多,在一定程度上拉低了老龄人口比重有关;四县的老龄化程度也不低,特别是蓝田,老龄化程度达到9.52%,居第四位,可见全市农村老龄人口较多,值得关注。从2000年五普、2010年六普两次普查数据对比来看,全市各区县老龄化程度均有所提高,周至县提升幅度最大,提升了3.63个百分点,而未央区提升幅度最小,仅提高0.59个百分点。

(三)中高龄老年人口快速增长,老年人口日趋高龄化

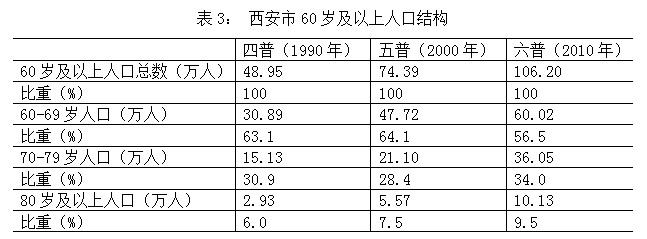

从各年龄段的比重分析,国际上常用低龄60~69岁、中龄70~79岁、高龄80岁以上的老年人口比重等三个指标来反映老年人口的年龄结构状况。全市1990-2010年的三次人口普查中,高龄老年人口的增长幅度最高,中龄老年人口增长幅度次之,低龄老年人口增长幅度居最后,具体数据如下:

(四)老年抚养比显著提升,社会抚养负担进一步加重

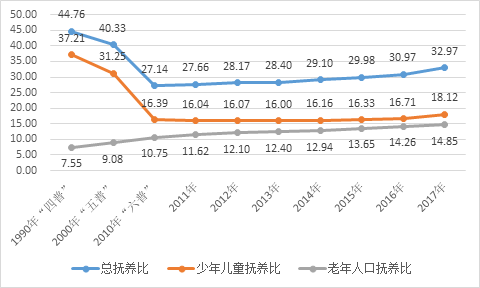

人口抚养比就是指0-14岁少儿人口、65岁及以上老年人口与15-64岁人口之间的数量比,它度量了15-64岁人口人均负担的赡养人口数量。少儿人口与15-64岁人口数量之比,称为少儿抚养比;老年人口与15-64岁人口数量之比,称为老年抚养比;少儿人口与老年人口之和与15-64岁人口数量之比,称为总抚养比。

2010年“六普”与2000年“五普”相比,总抚养比下降13.19个百分点,其中少儿抚养比下降14.87个百分点,老年抚养比提高了1.68个百分点。十年间,由于计划生育政策落实到位,人们的婚育观念发生变化,总和生育率由2000年的1.05下降为0.95,新生人口数量得到有效控制,从而使得少儿人口大量减少,少儿人口增速为-33.87%,导致总的被抚养人口增速为-15.14%,远低于15-64岁人口26.11%的增速,造成总抚养比下降;老年人口增速为49.33%,高于15-64岁人口增速23.22个百分点,使得老年抚养比有所提升。

2010-2017年间,老年抚养比继续提高。随着单独二胎政策的实施,出生人口增加,单独二胎政策效应在2014年出现,少儿抚养比增加,总抚养比不断提升。未来伴随老龄化进程的不断加快,老年抚养比不断上升和少儿抚养比缓慢提高,将引起总抚养比呈现不断上升的趋势,社会抚养负担进一步加重。

图2:西安市人口抚养比情况(%)

(五)“未富先老”突出,人口老龄化进程超前于经济发展水平

回顾西方发达国家人口老龄化的历程,他们的人口老龄化是在经济较为发达,人们的生育观念和价值观念发生变化,从而使人口生育率自然下降,人口再生产类型发生转变的情况下发生的,同时又有较为健全的社会保障体系和社会福利事业作后盾。从世界范围看,在全球72个人口老龄化国家中,进入老龄化时,人均GDP超1万美元的占36%,人口老龄化发展速度缓慢,是逐步到来的,是“先富后老”。我国的老龄化是在依靠人口控制政策,促使出生率在短期内快速下降的情况下发生的,并非经济发展的自然结果,在人均GDP刚超过1000美元,在经济尚不发达的情况下就已进入了老龄化。西安市的人口老龄化进程与全国的整体趋势是高度一致的,在进入老龄化社会之时,属于典型的“未富先老”。

(六)预期寿命上升,老年人口性别比下降

从人口性别比来看,2010年全市总人口性别比为105.18(以女性为100),总人口性别比降低了3.33个百分点,进一步趋向合理。60岁及以上老年人口性别比为92.84,较2000年的97.58下降4.74个百分点,女性占比进一步增大。老年人口性别比偏低且呈现出随年龄升高而下降的特点,60-69岁人口性别比为95.79,70-79岁人口性别比为89.53;80岁及以上人口性别比为87.69,这与女性预期寿命高于男性有关,2010年女性预期寿命为81.43岁,男性为78.54岁,女性高寿的现状使得老年女性更是值得老龄化事业去重点关注。

二、西安市人口老龄化趋势

(一)未来老年人口规模逐年增大,但增速趋缓

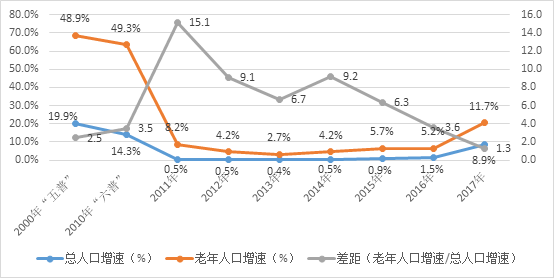

自计划生育政策实施以来,人口出生率逐年下降,出生人口数量大大减少,使得西安市总人口增长速度减缓,而随着医疗条件的改善和人们生活水平的提高,全市人口的平均寿命不断增加,老年人口不断增多。自2000年以来,老年人口增速始终是高于总人口增速,但差距(老年人口增速/总人口增速)越来越小,从2011年老年人口增速是总人口增速的15.1倍到2017年降为1.3倍,说明老年人口增速正逐渐放缓。

图3:总人口及老年人口(65岁以上)增速及差距变化情况

(二)出生人口规模逐年增大,加速改变人口年龄结构

“九五”至“十一五”期间,西安市出生人口规模一直处于平稳态势,年均出生人口7.19万人。进入“十二五’’,年均出生人口数量为8.52万人,增加2.5%,伴随生育政策调整,出生人口规模触底反弹。2016年初全面二孩政策实施,生育政策的改变对促进西安市新生人口增长起到积极的作用,出生率在2016年已出现明显拐点。2017年在二孩效应的持续作用下,全市人口出生率继续走高,呈现进一步上升的趋势,出生率从2016年的11.54‰上升到2017年的12.62‰。2017年出生人口为12.03万人,比2016年的10.12万人增加1.91万人,增长18.9%。全面二孩政策的实施带来出生率的上升和出生人口的增多,加速了人口年龄结构的改变,总人口中少儿人口比重将会有较大提升,相应老年人口比重趋于下降。

(三)户籍新政实施效果显著,年轻外来人口大量涌入

2017年3月1日,被称为西安市”史上最宽松“户籍准入新政策正式落地。新政实施以来,新落户的人口总计99万余人,其中人才引进、大专以上的学历落户人员占学历新落户总人口的60%以上。新增的外来人口中以劳动年龄人口为主,其中15-64岁外来人口比重高达85.2%,65岁以上外来人口比重仅为3.1%。尽管”十三五“期间全市老年人口总量会呈增长态势,但是由于非老年人口增长更快,从而导致老年人口比重增长会趋缓,这也在一定程度上缓解全市老龄化压力,为研究制定老龄化政策提供更广阔的空间。

三、西安市养老面临的主要问题及对策建议

养老是一个复杂系统工程,涉及社会的方方面面。随着我国人口老龄化的逐步加剧,我国第一批独生子女家庭所构建的4-2-1模式与传统的家庭养老方式的相互匹配已经显得越发吃力,虽然目前有一定的相关法律法规来积极应对养老难的问题,也努力借鉴发达国家和地区的经验出台了一系列新的措施和举措,但养老难还存在着诸多亟待解决的问题。

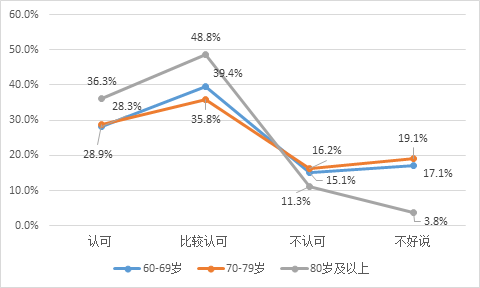

(一)”养儿防老“的思想根深蒂固,在高龄老人中表现的更为明显。根据2018年老年人口养老情况调查显示,”养儿防老“的观念依然较重。69.4%的受访老人对”养儿防老“的观念认可或者基本认可,其中,39.7%表示比较认可,29.8%表示认可,表示不认可和不好说的老人分别占14.9%和15.7%。可以发现,随着老年人口年龄增长,养儿防老的传统养老观念越强烈,80岁及以上的老年人有85.0%选择认可或基本认可”养儿防老“。

图4:60岁以上人口养老观念情况(%)

(二)家庭养老仍然是老年人首选的养老方式。老年人口对养老模式的需求主要集中在传统的居家养老(家庭养老)、社区居家养老和机构集中养老三个方面。从60岁以上老年人的调查结果看,选择家庭养老的占74.7%,选择社区居家养老的占17.2%,选择机构养老的占8.1%。

(三)医疗护理是老年人选择社区养老的重要因素。老年人选择社区养老的情况下,43.2%的老年人看重医疗护理服务,其次是生活照料和日间托管,分别占30.9%和22.2%。

对策及建议:

(一)建立社会养老服务体系

加快建立以居家为基础、社区为依托、机构为支撑,着眼于老年人的实际需求,优先保障孤老优抚对象及低收入的高龄、独居、失能等困难老年人的服务需求,兼顾全体老年人改善和提高养老服务条件要求的社会化养老服务体系。

(二)完善社区养老服务功能

探索社区服务的长效机制。一是要加快推进家庭养老服务网络建设,在尽快完善社区服务设施的基础上,逐步形成覆盖县、乡(镇)、社区(村)的居家养老三级服务网络。二是政府要加大资金投入,通过建立或购买的形式,采取各种养老服务方式,如:协议服务、互助服务、呼叫服务、志愿者服务等。

(三)提升机构养老服务水平

一要完善养老院的服务。调查显示:老年人在选择养老院时,最大的担忧首先是养老院环境、收费标准。此外有28.9%的老年人更关注养老院的服务质量和服务设施。二要提高养老院的专业护理水平。

(四)创新其他养老服务方式

创新养老服务模式既是对现有养老服务模式的提升,也是满足个性化养老服务需求的前提。调查显示:60岁以上的老年人对居家养老的需求占比为83.4%,其他养老方式的需求比例为16.6%,其中,选择养老机构或社区、日间照料中心的为13.1%,和好友们抱团养老的为3.5%,表明西安市老年人对其他养老方式还有一定的需求空间。

(五)树立现代社会养老观念

从调查的结果看,有36.5%的老年人(60岁以上)表示将来自己会在社区养老或去敬老院养老,有39.8%表示不愿去社区养老中心或类似机构,希望在家里养老,反映出传统养老思想还比较根深蒂固。但随着家庭结构的变化、生活节奏的加快和空巢老人的增加,老有所养的内涵也发生了变化,传统的家庭养老观念转变为现代的社会养老观念,需要老年人和其子女共同努力。