改革开放40以来,铜川历届党委、政府带领铜川人民开拓奋进,用“崇德尚文、海纳百川、埋头苦干、创新奋进”的铜川精神,将一座“因煤而兴”的资源型小城变成一座“转型、健康、美丽、富裕”的现代化新城,成就了一段极不平凡的光辉历程。尤其是近十年,市委、市政府坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念,紧紧围绕转型发展,抢抓机遇,大胆创新,攻坚克难,铜川市经济发展跃上新台阶,人民生活水平大幅提高、社会事业全面进步、生态环境持续改善,谱写了改革开放和现代化建设新华章。

一、经济发展跃上新台阶

改革开放40年,是铜川市经济蓬勃发展、经济总量连上新台阶的40年,是综合实力、财政实力明显增强的40年,也是成果丰硕,成就非凡的40年。经济总量的快速增长使铜川跻身全国两岸四地294个城市综合竞争力10年提升最快的城市之一。

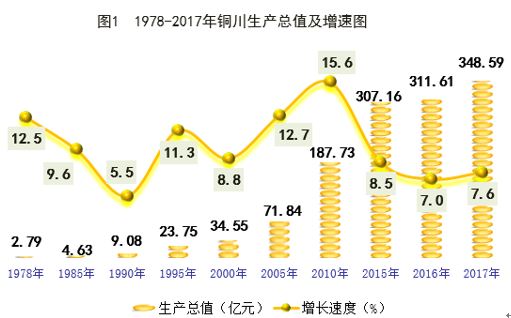

(一)经济总量连上新台阶。在四十年的发展历程中,铜川市上下凝心聚力、迎难而上,用奋进与汗水实现了经济总量的跨越。1978年铜川市生产总值仅有2.79亿元,1992年突破10亿元,达到11.49亿元;2007年突破100亿元,达102.8亿元;2013年突破300亿元。生产总值超10亿用了14年,从10亿到100亿用了15年,从100亿到300亿仅用了6年。尤其是近十年,经济发展步伐明显加快,主要经济指标增速连续十二年位居全省前列。2017年铜川市生产总值达到348.59亿元,剔除价格因素,比上年增长7.6%。经济总量的快速增长为铜川市突破发展垫定了较为坚实的基础。

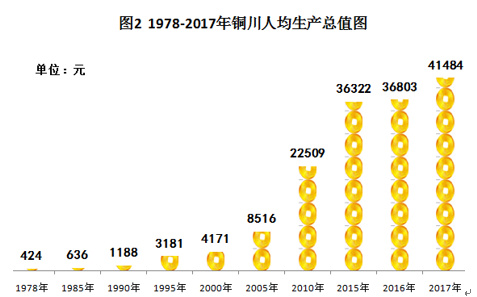

(二)人均生产总值不断提高。1978年铜川人均生产总值仅为424元,1989年跃上千元台阶,达到1098元。从千元到万元用了17年时间,2006年跃上万元台阶,达10313元;从万元到2万元用了4年,2010年达22509元;从2万元到4万元用了7年,2017年人均生产总值达到41484元,是1978年的97.8倍。

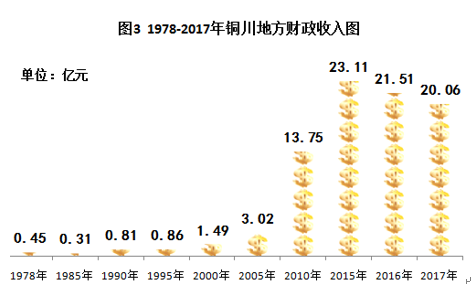

(三)财政实力明显增强。随着经济总量不断扩大,铜川财政收入总量实现了历史性的跨越发展。1978年财政收入为4505万元,时隔14年后跨上亿元台阶,1992年达到1.01亿元;从亿元跃升至10亿台阶用了17年,从10亿到20亿仅用了3年时间,2017年实现地方财政收入20.06亿元,是1978年的44.6倍,财政实力的明显增强,为经济和社会协调健康发展奠定了物质基础。

二、经济结构不断优化

改革开放40年,是经济结构在持续较快增长中不断调整优化的40年、是发展活力提升、城市转型步伐加快的40年,也是经济发展的全面性、协调性和可持续性不断增强的40年。经过40年发展,铜川三次产业结构调整持续深入,“农业基础稳、工业发展快、三产势头好”的良好格局已初步显现。

(一)产业结构调整优化。40年来,三次产业在调整中均得到长足发展,现代农业发展良好,工业转型升级持续推进,服务业扩规提质增效。三次产业增加值在生产总值中的占比由1978年的9.4:67.8:22.8调整为2017年的7:51.6:41.4。与1978年相比,2017年第一产业比重下降2.4个百分点,第二产业下降16.2个百分点,第三产业大幅上升18.6个百分点。(见下图4)

(二)经济转型迈出新步伐。2009年铜川市被国务院确定为国家第二批资源枯竭城市,市委、市政府坚持“城市转型,产业先行”思路,抢抓机遇,加速转型,坚持“一产精、二产强、三产活”思路,三次产业融合发展,呈现支柱产业强、接续产业快、全域旅游火、商贸服务旺的局面。

工业支柱产业强、接续产业快。铜川市大力推进传统产业优化升级,加快煤炭就地转化、水泥产业改造提升、铝产业链延伸和陶瓷产业振兴步伐,形成了以董家河循环经济产业园为代表的煤、电、铝、水泥联产联营的循环经济产业链,四大支柱产业增加值占规上工业增加值71.3%。同时积极培育电力电源、装备制造、医药、食品、旅游等接续产业。华能铜川照金电厂、台湾旺旺食品等一批国内外知名企业先后进驻铜川,增强了经济发展后劲。2017年,规模以上企业中,食品、医药、装备制造等接续产业36户,占16.3%,较2002年增加23户;接续产业产值已由2002年的不足3亿元快速提升至2017年的71.91亿元。

全域旅游火、商贸服务旺。全域旅游加速推进,铜川博物馆、照金干部学院、药王山养生文化体验中心等50个重点旅游项目顺利推进,四大景区建设坚持国际视野、高标准规划设计,强力推进;乡村旅游特色鲜明、快速发展。2017年接待游客1750.33万人次,实现旅游综合收入104.91亿元,分别同比增长25.46%和37.2%。全社会消费品零售总额、服务业增加值分别增长13.5%和8.5%,分别高出当年GDP增速5.9和0.9个百分点。

(三)非公经济迅速壮大。非公有制经济从无到有,由弱到强,迅速发展壮大,已成为市场经济中最活跃的部分。从总量看,2017年,铜川非公有制经济增加值181.47亿元,占生产总值的52.1%,同比提高0.5个百分点。分产业看,第一产业非公增加值4.42亿元,占该产业增加值的18.0%;第二产业105.15亿元,占该产业增加值的58.5%;第三产业71.91亿元,占该产业增加值的49.8%。从行业看,工业企业数量多,批发零售增长快。规上工业非公企业182户,占“五上”非公企业的38.2%;限上批发和零售业128户,占26.9%。从发展变化看,非公经济增加值由2003年的18.91亿元提高到2017年181.47亿元,增长了8.6倍;非公经济增加值占GDP比重由38.9%提升到52.1%,提高了13.2个百分点。非公有制经济正成为铜川经济重要支柱,撑起国民经济“半壁江山”。

(四)城镇化步伐加快。铜川城镇化率由1978年的56.2%上升到2017年的64.63%,上升了8.43个百分点。城镇总人口年均增加4582人,乡村总人口年均增加445人。城镇化水平的提升促进了城乡经济的协调发展,推动了居民消费升级,并不断催生新的经济增长点,是扩大内需的最大潜力所在。随着城镇化和工业化进程的加快,城镇吸纳就业的能力也不断增强,2017年末,城镇单位从业人数达11.27万人。

三、供给能力大提高

改革开放40年,是铜川产业体系逐步建立的40年,是商品和服务供给能力大为增强的40年,也是“农业蓬勃发展、工业突破发展、三产快速发展、投资助推发展”的40年。

(一)农业蓬勃发展。从农业生产基础薄弱,到改革开放三十年家庭联产承包责任制的伟大实践,农村生产力得到极大的释放,粮食产量较快增加,市场供给日益丰富,机械化水平显著提高,特色农产品量增质优,园区农业发展新路不断拓宽,农业生产实现突破性发展。截止2017年,铜川建成5个现代农业综合示范区、48个现代农业园区,产业化、标准化特征明显。实现农林牧渔业增加值25.55亿元,是1978年98.3倍,粮食实现“十四连丰”,总产24.29万吨,是1978年2.1倍;园林水果总产79.16万吨,是1978年173.6倍;蔬菜、肉类、奶类、禽蛋从无到有,产量分别达到18.84、1.69、2.72、1.64万吨。

(二)工业突破发展。纵观40年工业发展,从高点起步到世纪之交的举步维艰再到如今的多极支撑、平稳增长,铜川人用智慧和勇气,全力推动转型发展,用奋进与汗水实现追赶超越。截止2017年铜川市拥有规模以上企业221户,较2007年增加103户;户均产值3.01亿元,是2007年的2.89倍;2017年工业增加值150.84亿元,是1978年的89.9倍;主要产品产量成倍增长,2017年生产原煤1954.1万吨,是1978年的2.19倍;水泥2171.5万吨,是1978年的16.1倍;电解铝15万吨,是1978年的33.1倍。天然原油、乳制品、铝型材、陶瓷、环保设备、工业模具、汽车零部件、中西成药等转型标志性产品,已占有一席之地。

在被国务院确定为全国第二批转型试点城市后,市委市政府大力推动传统产业技术升级,关闭“五小企业”及落后煤矿,在保住水泥行业产能占全省1/3份额的基础上,大力发展水泥制品、装配式建筑等衍生行业,2017年石膏、水泥制品等行业增加值增长6.6%,高出水泥制造业增速25.6个百分点。同时以建成全省航汽铝材料工业基地为目标,全力延长有色金属行业产业链,铭帝铝业、大秦铝业等一批铝材深加工企业落户铜川。另一方面大力发展食品、医药、装备制造等接续产业,2017年食品、医药、装备制造三大接续产业完成工业增加值15.08亿元,同比增长20.9%,对工业经济增长的贡献率达到28.8%。近年来,根据不同产业定位,成立了耀瓷文化产业发展基地、董家河循环经济产业园、坡头新材料工业园和南部高新技术产业园,已成为铜川新产业发展聚集地和新的经济增长极。2017年四大工业园区实现工业总产值275.72亿元,占铜川规模以上工业总产值的比重达到43.1%。

(三)三产活力增强。第三产业加快发展、活力明显增强,成为经济动能转换的新引擎。1978年以前,铜川服务业水平低,发展相对滞后,是经济社会发展的“短板”。随着一系列加快服务业发展政策措施的推出,服务业不断发展壮大。2017年,第三产业增加值达到144.3亿元,是1978年的225.5倍。其中,交通运输仓储和邮政业实现增加值15.31亿元,批发和零售业实现增加值23.37亿元。在传统行业持续增长的同时,金融、房地产、计算机服务和软件业等新兴服务业迅速发展壮大。2017年金融业增加值13.88亿元,房地产业15.97亿元。近年来,信息、物流、专业技术职务、电子商务等现代服务业保持良好发展势头,对经济社会发展的支撑和带动作用增强。

(四)投资助推发展。40年来铜川经济结构、产业布局发生巨大变化,尤其是2010年以来,大力实施项目带动战略,投资规模前所未有,年度投资规模达到百亿级别,为促进加快转型发展奠定了良好基础。2010年至2017年,完成全社会固定资产投资2336.3亿元,是1978-2009年投资总和的5倍。为铜川社会经济协调、健康、跨越发展奠定了基础。

四、民生福祉日益增进

改革开放40年,是铜川人民群众得到实惠最多、生活水平提高最快的40年,是城乡居民生活由温饱不足到总体小康并向全面小康不断迈进的40年,也是社会保障事业从低层次到制度建立再到全面完善的40年。

(一)就业规模持续扩大。市委、市政府始终把就业问题摆在十分重要的位置。进入转型发展新阶段后,根据人口结构和就业形势发生的深刻变化,实施了就业优先战略和更加积极的就业政策,有效缓解了就业矛盾。2017年,铜川争取中省市就业专项资金2.16亿元,发放创业担保贷款2.3亿元。全年城镇新增就业人员10248人,城镇登记失业率3.23%,下岗失业人员实现再就业6361人,转移农村劳动力7.06万人,新增公益性岗位7060个。

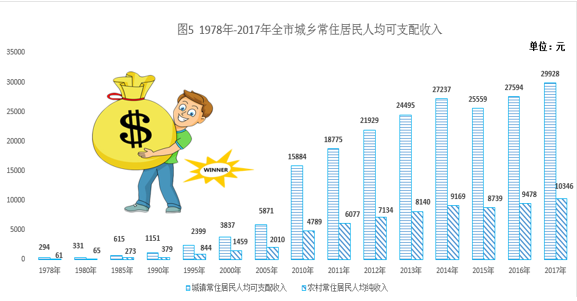

(二)居民收入显著提高。40年来,市委、市政府深化收入分配制度改革,努力实现居民收入增长和经济发展同步、劳动报酬增长和劳动生产率提高同步,确保城乡居民收入和财富较快增长。城镇常住居民人均可支配收入从1978年的294元增加至2017年的29928元,增长100.8倍,年均增长12.3%;农村常住居民人均可支配收入从1978年的61元增加至10346元,增长168.6倍,年均增长13.7%。

注:2015年实施城乡住户调查一体化,统计口径发生变化,2015年后数据为新口径的城镇、农村常住居民人均可支配收入。

(三)社会保障全面推进。40年来,铜川社会保障事业经历了从低层次到制度建立完善再到全面推进的演变过程。近年来,市委、市政府按照全覆盖、保基本、多层次、可持续方针,以增强公平性、适应流动性、保证可持续性为重点,积极推进社会保障事业建设,已基本建成覆盖城乡的社会保障体系。2017年末,铜川城乡居民最低生活保障对象4.46万人,城市居民最低生活保障标准每人每月510元,农村居民最低生活保障标准每人每年3470元。共有收养性社会福利单位12个,拥有床位1811张。社保卡持卡人数64.28万人,参加城镇职工基本养老保险19.25万人、参加基本养老保险的离退休人员9.24万人,参加城镇居民基本养老保险1.92万人,参加农村居民基本养老保险人数28.13万人,参加基本医疗保险人数37.85万人,参加失业保险职工9.61万人,参加农村居民基本医疗保险43.84万人,新型农村合作医疗农民参合率达到99.46%。

(四)扶贫工作成就瞩目。近年来,市委市政府认真贯彻落实习近平总书记关于脱贫攻坚重要论述和中、省部署,始终把脱贫攻坚作为最大的政治任务、最大的发展机遇、最大的民生工程、最大的作风转变,以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局,坚持“六个精准”“五个一批”,勠力同心、攻坚克难,取得阶段性成就。2016年实现21个贫困村达标退出、5608户17874人贫困人口脱贫,2017年实现44个贫困村达标退出、2625户9028人贫困人口脱贫,贫困发生率由2016年6.98%降低到2017年的4.89%。脱贫人口人均收入均达到铜川市农村居民可支配收入的60%以上,不断加速小康社会迈进的步伐。

五、基础设施跨越发展

改革开放40年,是铜川基础设施建设取得质的飞跃的40年,是交通运输设施日益完善、邮电通信业突飞猛进的40年,也是逐步建立较为完善的基础设施并形成比较优势的40年。

(一)交通运输设施日益完善。40年来,铜川交通网络不断完善,运输能力不断增强,运输效率不断提高,有力支撑各产业的发展。2017年末,铜川公路客货周转量97.91亿吨公里,是1978年的841.5倍,年末境内公路总里程4301.72公里,其中高速公路243.99公里,国道93.53公里,省道68.7公里,县道578.17公里,乡道889.11公里,村道2370.15公里,专用公路58.08公里。全年建成县乡油路80公里,通村油路69.7公里。民用车辆拥有量12.54万辆,比1978年机动车辆数增加了46倍,其中汽车8.88万辆。

(二)邮电通信业突飞猛进。邮电通信业规模不断扩大,服务种类不断丰富,推动铜川信息化水平不断提高。2017年,邮政和规模以上企业快递服务总量11339.21万元,是1978年邮电业务总量的66.6倍。其中,订销报纸累计数由1978年的7.58万份提升至1850.74万份;业务总收入11981.72万元。其中,快递服务272.63万件,收入3619.56万元。移动电话、固定宽带、有线和数字电视从无到有,2017年年末,移动电话用户82.44万户,固定宽带用户18.84万户,有线电视用户12.2万户,数字电视用户10.34万户。

六、社会事业全面进步

改革开放40年,是铜川科教文卫等各项社会事业取得长足进展的40年,是社会和谐稳定得到巩固和发展的40年,也是经济社会发展协调性不断增强的40年。

(一)教育事业成绩卓著。40年来,铜川坚持教育优先发展战略,不断加大教育投入力度,深化教育领域综合改革,大力促进教育公平,教育普及程度明显提高,城乡免费九年义务教育全面实现,居民受教育程度大幅提升。2017年末,铜川共有各类中小学校131所,在校学生7.19万人。其中,普通高中1.6万人,普通初中1.81万人,普通小学3.76万人;特殊教育学校在校学生61人;职业高中在校学生169人;各类幼儿园102所,其中,公办65所,民办37所;在园幼儿1.9万人。小学学龄儿童入学率100%。还规划了95所新建改扩建中小学校、幼儿园,27所已开工建设;同时还启动了铜川市中小学直饮水、寄宿制学校洗澡设施、农村小学营养餐及红色教育“四个全覆盖”工程。

(二)科技事业成果丰硕。铜川始终把科技创新摆在发展核心位置,不断加大科技投入,深化科技体制改革,完善科技创新评价标准、激励机制和转化机制,科技事业取得丰硕的成果。2016年铜川科技经费投入0.87亿元。2017年底,共有民营科技企业99家,全年推广转化科技成果11项,受理专利申请301项,专利申请授权172项,其中发明专利8项。获全省科学技术进步奖1项,获杨凌农高会后稷奖33项。荣获省级创业型城市殊荣,累计建成15个创业孵化基地,6个被认定为省级示范基地,入驻企业601家,扶持2483人成功创业,带动5.79万人就业,为铜川加快转型奠定良好基础

(三)公共卫生事业成效明显。坚持为人民健康服务的方针,坚持预防为主、以农村为重点,完善国民健康政策,深入推进医疗卫生体制改革,公共卫生事业发展取得明显成效。各类卫生机构由1978年149个增至2017年末的884个,其中,医院47个,社区卫生服务中心(站)40个,卫生院34个,村卫生室543个,门诊部1个,诊所(卫生所、医务室)192个,疾病预防控制中心(卫生防疫站)5个,专科疾病防治院1个,妇幼卫生保健机构5个。各类卫生机构拥有病床6534张,是1978年的2.4倍。各类卫生技术人员8702人,是1978年的2.75倍,其中,执业医师、执业助理医师2505人,注册护士3767人,卫生防疫和防治机构卫生技术人员144人,妇幼卫生机构卫生技术人员431人。

(四)文化事业长足发展。始终坚持为人民服务、为社会主义建设服务的方针,大力推进社会主义文化建设,文化事业得到长足发展,初步形成了覆盖全的公共文化服务体系。铜川市于2015年启动国家公共文化服务体系示范区创建工作,今年7月,文化和旅游部对创建工作进行了检查验收。电影《塬上》、长篇传记文学《真书风骨柳公权传》等一批文艺精品相继推出。2017年末,铜川市公共图书馆图书总藏量达631.4万册,是1978年的126.3倍;现有影视传媒公司2家,3D影院6家。铜川大剧院、铜川体育馆、铜川博物馆、铜川市工人文化宫完成基础建设,市县“两馆”(图书馆、文化馆)全部达到部颁三级馆以上标准。

(五)体育事业连续跨越。40年来,铜川体育和健身基础设施日趋完善,2017年底顺利建成市全民健身馆。民间体育快速发展,越来越多的城乡居民投入到强身健体的体育运动和锻炼中,居民体质明显增强。铜川市运动会、“全民健身”、“红色照金”全国门球邀请赛、篮球锦标赛等各类大型群体育竞赛活动多次举办,组团参加全省的各种比赛。在2017年省年度比赛中,铜川市获第一名5个,第二名9个,第三名15个。全年销售体育彩票1161.2万元。

七、生态环境日益改善

改革开放40年,是铜川生态环境不断优化、逐步向好的40年,是环境治理持续给力、成效显著的40年,也是创建绿色、宜人宜居城市的40年。

(一)环境治理成效显著。传统的“挖煤卖资源、挖石头烧水泥”的资源型、粗放型经济增长方式,使得铜川污染严重,曾经被称作卫星上看不到的城市。近年来,市委市政府按照中省关于绿色发展方式要求,把生态文明建设摆在全局工作的突出地位,在发展经济的同时更加注重环境治理和生态建设,更加注重经济社会的和谐发展、可持续发展。立足建设“美丽铜川”目标,聚焦打赢“大气、水、土壤”污染防治三大战役,狠抓铁腕治霾、柔性治水、科学治土。2017年关闭7座水泥粉磨站,淘汰落后产能80万吨,限期治理污染企业106家,拆除燃煤锅炉507台,万元GDP能耗下降4.79%。新建沮河上游隔离防护网10.66公里。收获优良天数242天,比上年增加32天,PM2.5年平均浓度54㎎/m³,下降8.47%。朱鹮当空已成为大美铜川新名片。2015年9月22日,时任省长的娄勤俭随国家主席习近平在美国西雅图举行的第三届中美省州长论坛上以铜川为例介绍了陕西利用清洁能源的做法和成效。先后成功创建国家卫生城市、省级园林城市、全国绿化模范城市、中国循环经济十佳绿色发展城市和国家第二批节能减排综合示范城市,并于2017年顺利通过国家卫生城市第一轮复审,被再次确认为国家卫生城市。

(二)城市宜人宜居宜业。改革开放40年来,铜川城市建设步伐加快,基础设施不断健全,城市功能逐步完善。为拓展城市发展新空间,建设了铜川新区,耀县改设为耀州区,城市建设格局由狭小的川道,转变为南北市区组群,形成了“北市区-黄堡-董家河-耀州区-新区-坡头”连为一体的城市格局,主城区规划建设面积由55平方公里扩大到110平方公里。2011年10月,西铜二线高速公路建成通车,半小时直达西安和西安咸阳国际机场、西安国际港务区,标注着铜川已融入西安大都市半小时经济圈。伴随西安城市北扩、西延高铁的规划建设,西铜同城化趋势更加明显。按照“做美城市、做强县城、做大集镇、做好社区”的思路,高标准做好城市规划、建设和管理,努力把铜川建设成宜居宜业的幸福家园。截止2017年底,铜川市森林覆盖率达46.5%。建成区绿地面积1704.87万㎡,绿地率达34.99%,绿化覆盖面积1895.04万㎡,绿化覆盖率达38.79%,公园绿地面积477.38万㎡,人均公园绿地面积11.85㎡。铜川市生活垃圾无害化处理率达到100%,城市燃气气化率91%,环境质量明显改善。

回首过往,40年改革成果丰硕,40年开放成就非凡,一笔笔鲜活的统计数据是最好的见证。改革开放并非一路坦途,40年间,一代代铜川人经受考验,艰辛探索,在每一次风险、危机、挑战面前,历届党委、政府始终以改革开放为强大动力,竭力推进社会主义伟大事业不断前进,谱写了自强不息、砥砺奋进的壮丽史诗。这其中既有艰难跋涉的历程,但更有昂扬奋斗,凤凰涅槃的豪迈与勇气。

放眼未来,机遇与挑战并存,作为黑色煤炭的富集地、青色陶瓷的发祥地、红色革命的根据地、金色佛教的兴盛地、绿色生态的养生地,铜川已经站在新的历史起点上,铜川上下将众志成城、万众一心,按照新发展理念和“五个扎实”的总体要求,紧扣追赶超越、转型发展,凝心聚力、迎难而上,为实现高质量发展,建设现代化经济体系,建成西部传统产业转型升级示范市而不懈奋斗。