榆林市位于陕西最北,黄土高原与毛乌素沙漠交界处,属于温带半干旱大陆性季风气候,日照时间长,风力较强,太阳能、风能资源丰富,发展新能源产业优势明显。风力资源主要集中分布在白于山区,光伏资源主要分布在定边、靖边、神木、榆阳、横山等县区。从2009年国家提出发展战略性新兴产业以来,榆林市委市政府高度重视,相继出台一系列促新兴产业发展规划,以及金融、税收、土地等优惠支持政策。经过10年不懈努力,榆林市新能源产业发展取得长足发展,但仍然存在瓶颈制约,为了进一步了解全市新能源产业发展现状及存在的问题,探索发展路径,2018年11月初,我局组成调研组对华能陕西靖边电力有限公司、大唐定边风力发电有限责任公司等14户企业生产经营情况进行了实地调研,现将有关情况报告如下。

一、榆林市新能源产业发展历程

2009年11月温总理发表了题为《让科技引领中国可持续发展》的讲话,强调了发展战略性新兴产业的重要性,并于2010年9月通过了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,确定了新兴产业发展方向。全市抢抓国家推进战略性新兴产业发展机遇,坚持规划引领,以资源为基础,以企业为主体,以技术进步为导向,积极打造新型能源基地,制定了《榆林市市“十二五”光伏产业发展规划》、《榆林市市现代产业体系总体规划(2013—2020)》、《煤炭矿区光伏电站发展规划》、《榆林市市电力发展规划》、《榆林市市新能源示范城市发展规划》等发展规划,积极推动新旧动能转换。受地理优势和国家、省、市大力发展光伏、风力发电政策支持,以陕西鲁能风电场、榆林市协合生态光伏为代表的一大批光伏、风力发电项目陆续建成投产。

目前,榆林市新能源产业主要属于光伏、风力发电行业,其中已建成具有标志性的新能源项目有:2011年建成全省第一个风力项目——陕西鲁能风电场、2012年建成全省首个投入运行的风电场——国电定边繁食沟风电场、2012年建成国内第一个分散式示范风电场——华能定边狼尔沟分散式示范项目;2012年建成全省首个“风光互补”光伏电站——华能靖边龙洲风电场;2013年建成全省首个并网发电的大型光伏电站——靖边陕光伏20MW光伏电站。2018年正在投资建设的较大光伏、风力发电项目有:黄河能源200兆瓦光伏电站、榆神东投100兆瓦光伏电站、华能定边贺圈新墩风电场、方塌镇100MW风力发电、国电定边新庄风电场工程等62个项目。

二、新能源产业发展成就斐然

(一)新能源产业增长快,占全省比重大

2017年,规模以上光伏、风力新能源企业39户,全年发电量59.39亿千瓦时,可以节约标准煤201.93万吨;实现产值36.68亿元,同比增长24.2%。

2018年前三季度,榆林市规模以上光伏发电企业27户,占全省的100%,发电量20.11亿千瓦时,可以节约标准煤68.37万吨;实现产值17.17亿元,同比增长11.0%。风力发电企业17户,户数占全省的77.3%,发电量35.22亿千瓦时,可以节约标准煤119.75万吨;实现产值18.78亿元,同比增长22.2%,产值占全省的99.1%。

(二)新能源发电装机容量增长较快,向1000万千瓦新能源基地目标迈进

截至2017年,榆林市共审批通过光伏电站111个,风力发电项目125个。截至2018年前三季度,全市新能源发电建成装机容量686万千瓦,其中光伏发电392万千瓦、风力发电294万千瓦;在建新能源项目装机容量329万千瓦,其中光伏发电项目185万千瓦,风力发电项目144万千瓦。全市新能源建设快速向1000万千瓦新能源基地目标迈进。

(三)光伏扶贫项目快速推进,助力全市扶贫攻坚

光伏扶贫方面,2017年6月以来累计实施光伏扶贫电站项目262个,总规模17.78万千瓦,共覆盖建档立卡贫困村625个、建档立卡贫困户36492户。其中,已建成并网项目208个,总规模9.13万千瓦;在建项目54个,总规模8.65万千瓦,预计年底前可全部建成并网,建设总规模及覆盖面位居全省前列。

三、实地调研情况分析

2018年前三季度14户企业实现产值18.56亿元,同比增长29.6%,比全市平均水平高7.4个百分点。其中10户企业增长较快,4户企业产值较去年同期减少。全市光伏、风力发电企业整体运行较好,但企业在运营过程中仍存在一些问题。

(一)产能利用率不高,不能满负荷生产

14户企业产能利用率处于70-98%区间。其中,10户企业产能利用率处于70-80%区间;8户企业预计2019年产能利用率不会有大的变化。

(二)业务成本逐年上升,利润空间被挤压

从企业效益看,9户企业预计主营业务收入成本较2017年有所上升,影响因素主要是人工成本、税费负担、融资成本有所上升。另外,企业应收账款在合同清算期结束后逾期半年内可收回的2户,其余12户都在半年或1年以上;2018年10月末企业应收账款占1-10月主营业务收入比重超过100%的5户,严重影响企业正常运营,7户企业表示流动资金紧张。

(三)重生产轻研发,企业改造升级缓慢

从企业研发情况看,8户企业采用国内领先技术,7户企业是(企业总部)自主研发技术,1户是直接引进成熟的核心技术。14户企业均为无专门的研发部门,只有1户企业有研发支出,且是与其他企业合作共建的。

(四)企业家信心指数不高,投资欲望不强

据2018年三季度景气调查结果显示,14户企业家信心指数122,处于较为乐观区间;只有5户企业预计2019年会在新能源行业进行固定资产投资,用以技术提升、产能扩充。其主要原因:一是国家新能源补贴资金到位慢,或者不能全部到位;二是企业融资难融资贵;三是电能输出受限,14户企业发电量产品都是依托国电或者地电公司进行输送销售,对于生产过剩产品没有好的销售、储存办法,严重限制产能释放,影响企业发展,影响企业家投资信心。

(四)新能源投资下降,增速下滑较快。

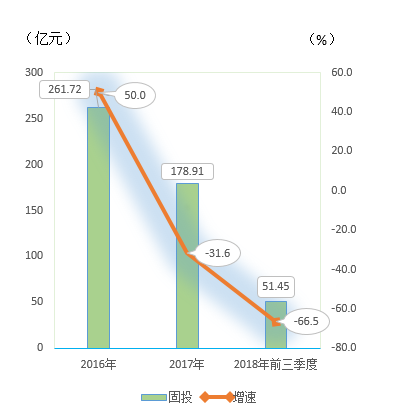

光伏、风力发电企业发展受国家和地方政策影响很大,一是光伏、风力发电企业投资运营成本较高,并网电价较低,销售收入的50-75%来自于国家补贴;二是光伏、风力发电量必须通过国家电网或者地方电网进行输出、销售,这两家企业对新能源的并网规定直接影响全市新能源项目的招商、投资,以及建成企业的生产、效益、后续投资计划;三是新能源企业土地占地面积较大,因此当地土地政策对新能源发展影响较大。2017年以来,榆林市新能源项目投资下滑较快,2017年光伏、风力发电行业固定资产投资178.91,较2016年减少82.81亿元,同比下降31.6%;2018年前三季度投资51.45亿元,较去年同期减少102.14亿元,同比下降66.5%。

近两年光伏、风力发电项目投资情况

四、几点建议

为了着力打造新能源产业基地,加快全市建设战略性新兴产业基地步伐,根据此次调研结果,特提出以下几点建议:

(一)统筹规划新能源产业发展。

科学谋划、准确定位,立足国家产业政策,统筹规划新能源产业后续发展计划。做大做强新能源产业是促进全市产业结构转型升级的必然选择。全市要积极推进光伏发电集中式和分布式并举开发的新格局;充分利用现有风电场空闲土地,优先支持建设风光互补、农光互补、牧光互补、生态光伏等示范项目,促进新能源产业结构升级和优化;要把治理煤矿采空区与发展太阳能光伏电站结合起来,实现采空区生态治理、太阳能光伏产业发展、土地利用最大化的和谐统一。

(二)加快配套产业建设步伐。

从原材料和利润空间分析,全市光伏、风力发电建设项目较多,但缺乏相关配套设备生产企业。在产业链上游,全市至今没有建成一家较大规模的光伏组件、风机生产企业。目前在建规模较大光伏组件生产项目有陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司投资的电子及光伏新材料产业化项目,其产品有粒状硅、超纯硅等,目前处于试生产阶段,还没有正式投产运营。配套产业的引进,可以直接降低企业成本、提高利润空间、提升效益、促进后期企业家投资欲望。

(三)加强创新能力建设。

从产品销售环节分析,全市新能源发电行业发展受到输出和存储瓶颈制约,亟待解决。在产业链的中下游,电池芯片,组件并网及储能器件等产业链环节以及配套的光伏设备,辅料制造等,全部依赖企业总部或国外进口,发展缓慢,不能进行有效的开发和生产。风电产业基本没有相关配套的设备制造业,产业链各环节的关联发展及协同增值效应没有得到充分体现。因此要支持建设一批国家级、省级工程实验室、工程(技术)研究中心,针对新能源发电量存储、下游新产品研发等需求开展研发工作;另外可以加强以企业与科研机构、高等院校的联合,进行核心技术领域开展深层次合作,提高技术装备的自主创新水平和制造能力,为榆林市新能源产业发展注入新的活力。

(四)协调解决发电量并网输出困难。进一步协调电网企业,督促加快新能源发电量外送线路建设工作,确保送出工程与各光伏、风力发电项目同步建设。要优先安排新能源项目发电计划,加快升压站,汇流站建设步伐,优化电网接入和运行方案,积极推动电网智能化改造,提高电能就地消纳能力。

(五)加强金融政策倾斜。制定鼓励金融机构对新能源产业的支持政策,降低新能源产业项目信贷门槛,增加低息、贴息贷款,推动新能源产业项目落地建成投产、正常运营。

(六)创新方法破解项目用地发展瓶颈。一方面,可以把农地占用与通村公路、农业生产道路建设结合起来,合理规划,一次建设、减少用地指标,降低项目用地审批难度;另一方面,可以把林地占用与改造林地生产条件,提高林地绿化水平结合起来,通过项目实施实现沙漠治理、荒滩治理;第三,可以积极尝试土地、林地入股参与项目建设,既为项目建设提供土地,又增加了失地农民收入;第四,要积极疏通省林业、国土部门,加大对全市用地政策的倾斜支持,发展现代特色农业,打造生态光伏示范区,实现土地利用、生态治理和经济效益的最大化。