1-10月份,咸阳市规模以上工业运行平稳增长,企业效益持续改善。主要表现在:非能源行业占比较大、大企业大集团竞争力强、生产效益持续向好、相关指标持续优化。受经济形势严峻的大环境影响、中美贸易战对市场的冲击影响,全市工业生产仍面临着产业结构升级压力大、新增动能带动效果不明显的问题,需要持续加大力度盘活企业活力,为经济持续稳增长添加助力。

一、规模以上工业总体平稳增长

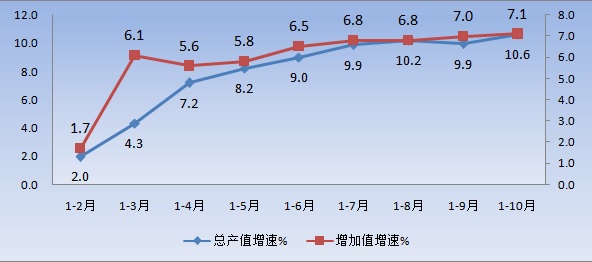

1、两项重点指标增势平稳。1-10月份,全市规模以上工业企业736户,规模以上工业产值同比增长10.6%,较1-9月提高0.7个百分点;规模以上工业增加值同比增长7.1%,较1-9月提高0.1个百分点。工业产值、增加值增速均保持平稳增长发展态势。

2、七大支柱全面增长。1-10月规模以上工业总产值2412.2亿元,同比增长10.6%。其中,七大支柱产业保持全面增长,完成2168.7亿元,占全市规模以上工业产值比重为89.9%,同比增长10.5%。从行业表现上看,能源化工工业、食品工业、装备制造工业、建材工业产值总量居全市前列,通信设备、计算机及其他电子设备制造业、装备制造工业增速领跑全市。

3、工业用电量稳步提升。从工业用电量看,全市工业经济运行的稳定性和匹配性增强。1-10月,全市工业用电量同比增长11.6%,较前三季度提高3.0个百分点。其中,采矿业和制造业用电量同比增长42.6%,增长明显。从行业用电量同比增长情况看,金属制品、机械和设备修理业、酒、饮料及精制茶制造业、仪器仪表制造业和计算机、通信和其他电子设备制造业增速居制造业前三位。CEC8.6代液晶面板生产线上下游企业陆续建成投产,电子工业用电量增长幅度居前;同时省市大力扶持汽车产业发展,汽车制造业用电量增长迅猛,达到3倍以上。

二、全市工业运行质量向好

1、环境整治促使全市工业企业生产结构持续优化。淘汰落后产能,倒逼产业升级。其中淳化长兴建材厂等四户砖厂由于环保整治关闭停产;陕西红旗巨龙建材有限公司、乾县碳黑厂和礼泉奥石建材有限公司等一批企业由于环境整治从而减产、停产,高能耗企业占比下降,产业结构不断优化。1-10月份,全市规模以上工业增加值同比增长7.1%。其中装备制造业同比增长迅速,企业生产力进一步得到优化。非能行业生产情况持续向好,全市非能工业占比74.1%。其中,双汇食品有限公司、顶乐伊禾等农副产品加工行业企业增长迅速,鲜、冷藏肉同比增长46.0%;小麦粉同比增长35.3%;中成药同比增长31.5%;精制食用植物油同比增长27.5%。

2、大企业大集团指标表现较好。1-10月份,30户大企业大集团完成产值同比增长17.9%,高于全市规模以上工业7.3个百分点,拉动全市规模以上工业增长5.2个百分点,较1-9月提高0.7个百分点。从企业表现看,咸阳市天然气总公司、陕西双汇食品有限公司、陕西东泰制药有限公司产值实现同比增长20%以上。

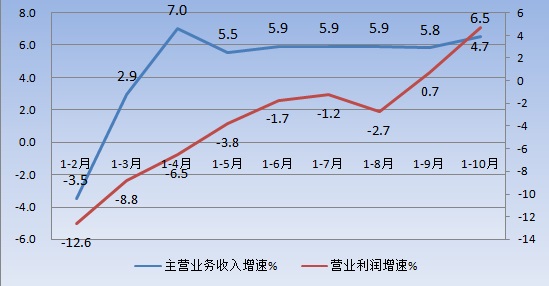

3、生产效益持续向好、相关指标持续优化。1-10月全市规模以上工业企业实现主营业务收入2077.2亿元,同比增长6.5%。营业利润同比增长4.7%,较1-9月提高4.0个百分点。主营业务收入增速与营业利润增速趋势相同,均呈现稳步增长,逐渐靠拢。主营利润增长逐步攀升,企业盈利能力逐渐增强,为进一步增强实体经济活力提供有力保障。

三、全市规模以上工业经济发展中存在的制约因素

1、停产、减产企业对全市规上工业运行影响不容小觑。受环保整治、环保治理及部分企业市场竞争力减弱等因素影响,部分行业订单减少,产值出现较大幅度下滑。10月份,全市停产企业拉低全市规模以上工业当月增长8.0个百分点;减产企业拉低全市规模以上工业当月增长10.8个百分点;当月产值速度下降20%以上的企业拉低全市规模以上工业当月增长9.6个百分点。与此同时,受环保督查及原煤削减任务影响的高耗能企业生产减缓,影响全市主要监测的产品产量也出现不同程度的下降。其中,砖块同比下降90.8%;发电量同比下降21.9%;精甲醇同比下降21.1%。

2、新增规模以上工业企业活力不够、入库速度放缓。1-10月份,全市新增工业企业17户,同比减少7户。本年新增企业拉动规模工业产值累计增长1.7个百分点,比上年同期提高0.7个百分点。除电子工业园区新入工业企业增长迅速外,其余新入库企业均存在整体质量不高、活力不强等掣肘全市工业经济持续健康发展的情况。

四、对策建议

1、加大力度持续提升实体经济活跃度。建立共享机制盘活闲置资源。实体经济是经济社会发展的根基,是社会财富、综合实力和改善民生的基础。近年来,经济进入新常态,经济下行压力加大,随着市场需求结构发生重大变化,在产能过剩的背景下,实体经济的盈利空间收窄,企业生存状况愈加艰难。所以谋求转型升级就成为企业发展的必经阶段。当前,一方面要整合资源,盘活闲置资源,采取调剂和交易相结合,提高企业闲置资源的使用效率,实现闲置资产增值,为企业谋求转型升级提供内在动力。另一方面,支持传统制造业技术革新,合理引导高耗能、高污染行业企业主动消化过剩产能、谋求转型升级。加大扶持、培育力度,尽快形成产业规模,为企业搭建好平台,形成新的产业高地,采用政府和市场相结合的方法,进一步推动产能过剩行业减产转型。

2、积极推进“大众创业、万众创新”。在打造一批具有较强竞争力的高新技术大企业的同时,也要扶持、鼓励一些具有发展潜力的中小企业走科技创新之路,增强市场活力,为经济发展增添内在动力。高新技术产业要抓住发展机遇,不断拓宽产业发展领域,及时捕捉行业发展热点,争取在新一轮产业竞争中占据制高点。